學海無涯,本應是追求真知、鍛鍊品格的殿堂。然而,當誠信的基石受到侵蝕,即使是聲譽卓著的學府,也難免會傳出令人憂慮的雜音。近期,一宗發生在皇仁書院的學生測驗作弊事件,便如同一面鏡子,映照出當前教育體系中,潛藏的某些深層次挑戰。

課室裡的尷尬時刻

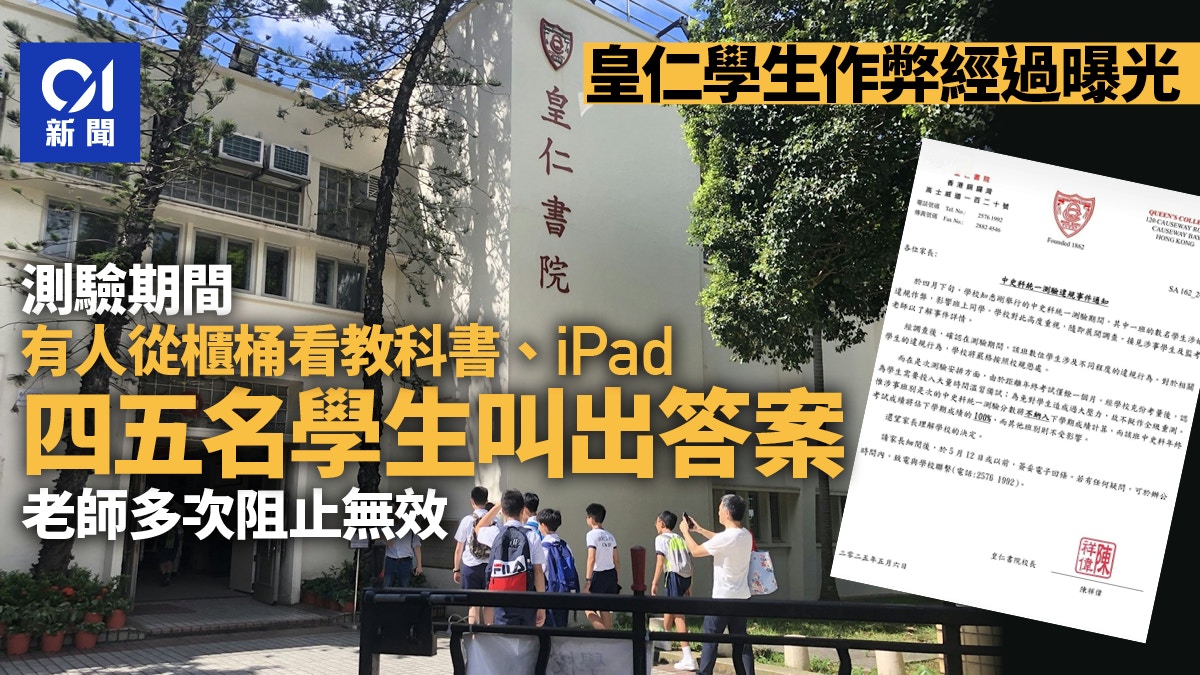

據報道,事件發生在皇仁書院某班級的地理科測驗期間。令人錯愕的是,作弊手法並非悄悄傳遞紙條,抑或偷看鄰座答案的傳統方式,而是數名學生竟公然在課室內「報答案」,直接將測驗題目或答案大聲說出。這種近乎挑釁的行徑,無疑是對測驗公平性的公開踐踏。更令人擔憂的是,當時在場的教師,儘管嘗試阻止,其努力似乎並未取得立竿見影的效果,未能有效制止這種集體作弊行為的蔓延。

這幅畫面,定格在課室之中,卻透視出遠超教室範圍的問題。為何學生敢如此大膽妄為?為何教師的權威在此刻顯得如此脆弱?這不僅僅是一宗簡單的作弊事件,它牽涉到學生的價值觀、教師的管教困境,以及學校在維護學術誠信方面的挑戰。

作弊行為的冰山一角

究竟是什麼原因,讓學生選擇這種近乎戲劇性的作弊方式?表面上看,或許是學生對測驗的不重視,對取得高分的畸形追求,或是同儕之間的「義氣」使然。然而,深入探究,這可能只是冰山一角。

學術壓力日益劇增,唯分數論的教育評價體系,是否讓部分學生喘不過氣,轉而劍走偏鋒?當學習的樂趣被競爭的焦慮所取代,當知識的價值被分數的多寡所衡量,一些學生可能會將通過考試視為唯一目標,而不惜手段。

同時,這也可能是對教師權威的一種隱性挑戰。如果學生普遍認為某些規則可以被輕易打破,如果教師在處理違規行為時缺乏足夠的支持或有效手段,那麼類似的事件便可能層出不窮。教師在維護課堂秩序和學術紀律方面面臨的壓力,以及所需具備的溝通和應變能力,在這宗事件中被凸顯出來。

此外,集體作弊的現象,也可能反映出班級內部的一種亞文化。如果班級氛圍默許甚至鼓勵這種行為,那麼個別學生即便心存猶豫,也可能屈服於群體壓力,加入其中。這種「法不責眾」的心態,對培養學生的獨立思考和誠信品格,是極大的阻礙。

不僅僅是學生的問題

這宗事件不應只被視為個別學生的失當行為。它對學校的聲譽、其他學生的公平權利,以及整個教育環境都產生了影響。對於那些刻苦學習、堅守誠信的學生而言,這種公然作弊行為無疑是對他們努力的否定,可能打擊他們的積極性。對於學校而言,如何調查處理此事,如何修補受損的形象,如何重建師生間的信任,都是迫切需要面對的問題。

學校在事發後啟動了調查,並表示會嚴肅處理。 這是一個必要的步驟,但更重要的是,學校需要藉此機會進行深刻的反思。學術誠信的教育是否足夠深入人心?學校的規章制度是否具有足夠的約束力並得到有效執行?教師在應對課堂突發情況時,是否獲得了足夠的培訓和支持?

教育不僅僅是知識的傳授,更是人格的塑造。誠信,作為最基本的人格特質之一,應該在學生的成長過程中被反覆強調和踐行。這需要學校、家庭和社會共同努力。學校應加強品德教育,營造誠信為本的學術氛圍;教師應提升課堂管理能力,有效應對學生的違規行為;家長應以身作則,教育孩子誠實守信的重要性。

重拾失落的誠信

這宗事件為我們敲響了警鐘。在追求學業成績的同時,我們絕不能忽視對學生誠信品格的培養。一次測驗的失分,遠不如一次人格上的缺失來得嚴重。

未來,學校應思考如何完善測驗和評估機制,減少作弊的可能性。例如,可以考慮多元化的評估方式,降低單次測驗的決定性比重;加強監考力度,利用科技手段輔助監考;更重要的是,從根本上引導學生認識到學習本身的意義和價值,而非僅僅是為了分數。

同時,教師的權威需要得到應有的尊重和支持。學校應賦予教師在課堂管理和處理學生違規行為方面的更大自主權,並提供必要的培訓和資源。師生之間應建立相互尊重的關係,讓學生明白規則的存在是為了維護共同的利益和秩序。

總結與展望

皇仁書院的這宗作弊事件,是一個值得全社會深思的案例。它提醒我們,學術誠信的防線需要我們時刻警惕和加固。這不僅是學校的責任,也是每一個教育參與者的責任。

讓我們以此為契機,重新審視和加強對學術誠信的重視和教育。讓我們的學生明白,真正的成功不僅在於取得了多高的分數,更在於是否具備了誠實、負責、尊重規則的優秀品質。只有這樣,我們的教育才能培養出真正有能力、有擔當、對社會有貢獻的未來棟樑。重拾失落的誠信,是教育的當務之急,也是我們共同的使命。