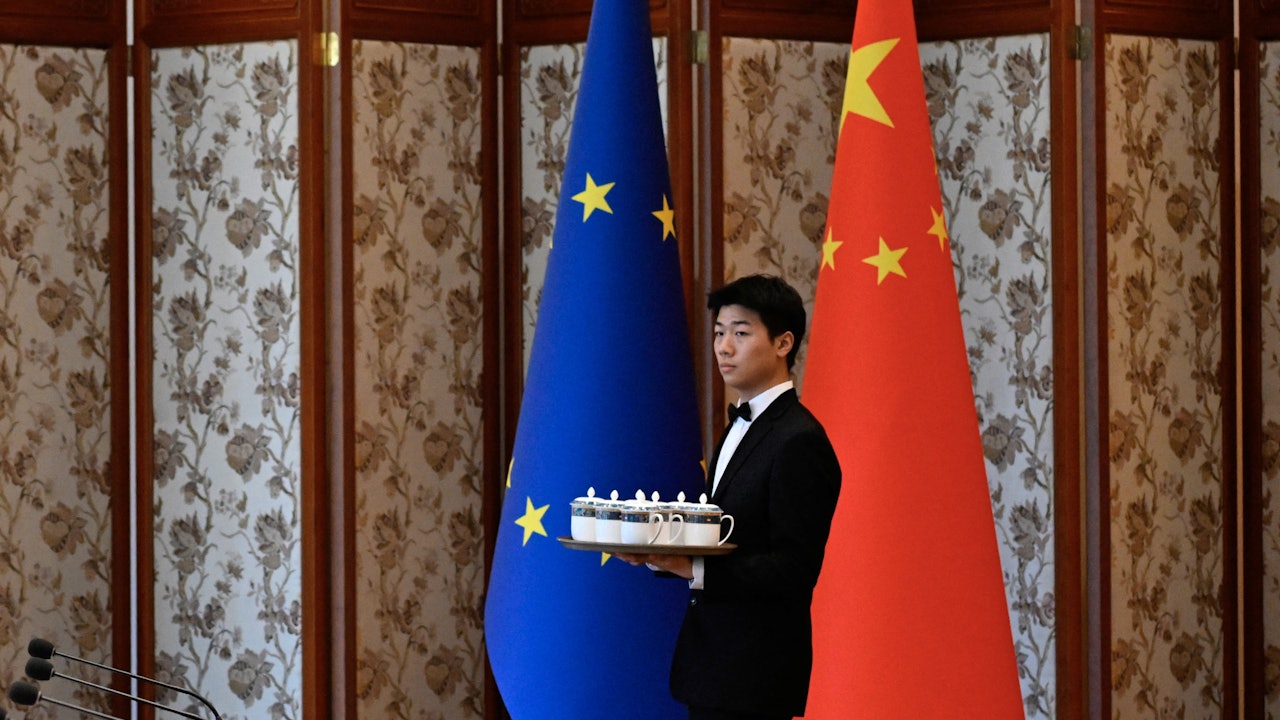

中歐關係:迷霧重重,挑戰與機遇並存

近年來,中歐關係波譎雲詭,既有合作的契機,也面臨諸多挑戰。從貿易摩擦到地緣政治,從人權議題到科技競爭,雙方關係的複雜性日益凸顯。原定於7月下旬舉行的中歐領導人峰會,更是籠罩在一層不確定性的陰影之下。本文將深入剖析當前中歐關係的現狀,探討峰會可能面臨的挑戰,並展望未來發展的走向。

峰會前的暗流湧動:信任危機與分歧加劇

在峰會召開前夕,中歐關係已顯露出緊張的跡象。彭博社報道指出,中方擬縮減峰會日程,反映出雙方在議題上的分歧難以彌合。更早前,歐盟因貿易爭端缺乏進展,拒絕舉行中歐經貿高層對話,加劇了緊張局勢。此外,歐盟對中國兩家銀行的制裁,更是引發中方強烈反彈,北京揚言採取反制措施。這些事件表明,中歐之間的信任基礎正在受到侵蝕,分歧不斷擴大。

法國周刊《快報》的文章直言,歐盟與中國的關係正陷入危機,這對歐洲的工業主權構成威脅。這種危機感反映出歐洲對中國經濟影響力日益增強的擔憂,以及對自身產業競爭力的焦慮。

貿易摩擦:橫亘在雙方之間的巨大障礙

貿易問題一直是中歐關係中的焦點。近年來,雙方在市場准入、知識產權保護、產業補貼等問題上存在較大分歧。歐盟指責中國存在不公平貿易行為,並採取一系列措施加以限制,例如對中國電動汽車發起反補貼調查。中國則認為歐盟的貿易保護主義損害了中國企業的利益,並呼籲通過對話協商解決爭端。

這些貿易摩擦不僅影響了雙邊經貿關係,也對全球貿易體系帶來了不確定性。如果雙方不能有效管控分歧,貿易戰的風險將會增加,對全球經濟產生負面影響。

地緣政治:烏克蘭危機與台灣問題的困擾

除了貿易問題,地緣政治也是影響中歐關係的重要因素。烏克蘭危機爆發以來,中國的立場受到歐盟的密切關注。歐盟希望中國能夠發揮更大的作用,推動和平解決危機,但同時也對中國與俄羅斯的關係保持警惕。

台灣問題則是另一個敏感議題。歐盟堅持一個中國政策,但同時也強調維護台海地區的和平與穩定。中國則堅決反對任何外部勢力干涉台灣事務,並多次警告歐盟不要在台灣問題上採取挑釁行動。

人權議題:價值觀差異難以調和

人權問題一直是中歐關係中的一個痛點。歐盟對中國的人權狀況表示關切,特別是在新疆、香港等地。歐盟呼籲中國尊重人權,改善人權狀況,但中國則認為人權是中國內政,不容外部干涉。

由於價值觀差異巨大,中歐在人權問題上難以達成共識。歐盟經常通過制裁等方式表達對中國人權狀況的不滿,而中國則批評歐盟干涉內政,雙方關係因此受到影響。

峰會展望:尋求共識,管控分歧

儘管面臨諸多挑戰,中歐領導人峰會仍然具有重要意義。此次峰會是雙方高層領導人直接對話的機會,可以促進相互了解,尋求共識,管控分歧。

歐盟希望通過此次峰會,推動中國在烏克蘭危機中發揮更積極的作用,並就貿易、投資、人權等問題與中國進行深入溝通。中國則希望通過此次峰會,加強與歐盟的合作,共同應對全球性挑戰,維護多邊主義和自由貿易。

然而,由於雙方在許多問題上存在巨大分歧,預計此次峰會難以取得突破性進展。更可能的情況是,雙方將在一些領域達成共識,但在另一些領域則維持現狀。

未來走向:競爭與合作並存

展望未來,中歐關係將呈現出競爭與合作並存的局面。在經濟領域,雙方將繼續保持密切的貿易和投資關係,但也將面臨越來越激烈的競爭。在科技領域,雙方將在5G、人工智能等新興技術領域展開競爭,同時也可能在一些領域尋求合作。在地緣政治領域,雙方將在一些問題上存在分歧,但在應對氣候變化、疫情等全球性挑戰方面則有合作的空間。

總而言之,中歐關係將是一個複雜而多變的過程。雙方需要加強對話溝通,增進相互了解,管控分歧,才能實現互利共贏,共同應對未來的挑戰。

維護平衡:歐洲的戰略自主之路

面對複雜的中歐關係,歐洲需要制定清晰的戰略,維護自身利益。一方面,歐洲需要加強與中國的合作,共同應對全球性挑戰。另一方面,歐洲也需要警惕中國的經濟影響力,維護自身的產業競爭力。

更重要的是,歐洲需要加強自身的戰略自主性,在外交、國防、經濟等領域擺脫對其他大國的依賴,才能在國際舞台上發揮更大的作用。只有這樣,歐洲才能在複雜的中歐關係中找到平衡點,維護自身的利益,實現自身的發展目標。