2025年7月5日:末日預言下的恐慌與現實

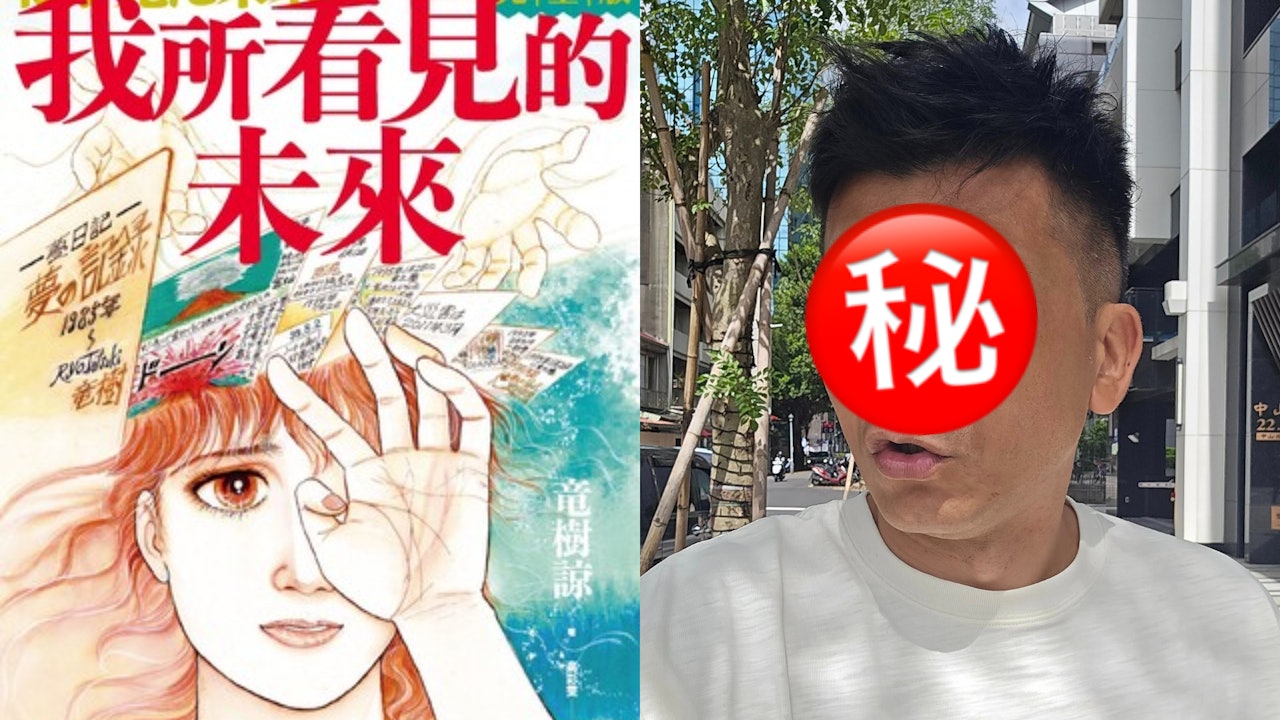

龍樹諒,這位日本漫畫家,其作品《我所看見的未來》中的預言,正如同蝴蝶效應般,在全球範圍內掀起了一陣關於2025年7月5日災難性大地震的恐慌。 從最初的漫畫情節,到現在成為人們茶餘飯後的談資,甚至影響了部分企業的決策,這場預言風暴究竟是如何形成的? 我們又該如何看待這場預言?

預言的源起與擴散

龍樹諒的《我所看見的未來》並非單純的災難預言,而是她將自己所做的預知夢以漫畫形式記錄下來。 其中,最引人關注的便是關於2025年7月5日的預言:一場發生在日本南方的大地震,伴隨著巨大的海嘯,將對包括台灣在內的多個地區造成嚴重影響。 該預言在1999年首次出版,但真正引起廣泛關注,並在近年來不斷發酵,與以下幾個因素密不可分:

- 311大地震的驗證: 龍樹諒的作品中,也曾預言了2011年日本發生的311大地震,這讓她的預言更具說服力,也讓更多人開始關注她對未來的描繪。

- 網路的推波助瀾: 在資訊爆炸的時代,社交媒體和網路論壇成為了預言傳播的最佳途徑。 關於7月5日地震的討論、分析、甚至是恐慌言論,迅速在網路上擴散,加劇了人們的焦慮情緒。

- 近年來頻繁的地震: 全球各地地震頻發,讓許多人對於自然災害的威脅更加敏感。 龍樹諒的預言,恰好迎合了這種普遍存在的恐懼心理。

預言的澄清與反思

面對甚囂塵上的預言,龍樹諒本人也出面澄清。 她強調,夢境的日期並不等於事件發生的日期,7月5日不一定會發生大事。 她出版新作,解釋記錄預知夢的原因,並試圖降低預言的影響力。

然而,預言的影響力已經難以控制。 儘管專家學者紛紛出面闢謠,強調地震預測的難度,但恐慌情緒依然存在。 一些公司甚至宣布7月4日放假,讓員工陪伴家人,更是加劇了末日將至的氛圍。

我們需要反思的是,為何一個漫畫家的夢境,能夠引起如此巨大的恐慌? 這背後反映的是人們對於未知的恐懼,以及對於自然災害的無力感。 在面對不確定性的時候,人們往往會傾向於尋找解釋和預測,即使這些預測缺乏科學依據。

理性看待預言,積極應對災害

面對7月5日的預言,我們應保持理性的態度,避免過度恐慌。 龍樹諒的預言,可以視為一種警示,提醒我們關注自然災害的風險,並做好防範措施。

以下是一些建議:

- 加強防災意識: 學習地震、海嘯等自然災害的防護知識,了解避難路線和應急措施。

- 檢查居家安全: 確保房屋結構安全,固定家具,準備應急包。

- 關注官方資訊: 以政府和專業機構發布的資訊為準,避免聽信不實謠言。

- 保持冷靜: 在災害發生時,保持冷靜,按照應急預案行動。

與其沉溺於對末日的恐懼,不如將精力投入到提升防災能力上。 無論7月5日是否真的會發生地震,積極的準備和應對,都能讓我們在面對任何自然災害時更加從容。

預言之外的思考:人與自然的關係

龍樹諒的預言,也引發了我們對於人與自然關係的思考。 地球是我們共同的家園,我們應該尊重自然、保護環境,減少人為因素對自然環境的破壞。 氣候變遷、環境污染等問題,正在加劇自然災害的發生頻率和強度。 我們需要採取更加積極的行動,保護地球,才能減輕自然災害對人類的威脅。

結語:擁抱希望,面向未來

2025年7月5日,或許只是一個普通的日子,或許會發生一些我們無法預料的事情。 但無論如何,我們都應該保持樂觀的心態,擁抱希望,面向未來。 恐懼和焦慮無法解決問題,唯有理性、準備和行動,才能讓我們在面對挑戰時更加堅強。 讓我們從現在開始,為更美好的未來而努力。