伊朗核設施遇襲後:濃縮鈾轉移與真相拉鋸

國際間對於伊朗核設施在遭受美國與以色列空襲後是否成功轉移高濃縮鈾,呈現極大訊息混亂。西方多家媒體與歐洲政府消息人士先後發出聲明,稱伊朗的高濃縮鈾在戰爭爆發前夕就已被移走,且伊朗的核設施雖遭到打擊,但最關鍵的核物質與精密離心機並未受到重大損失。不過,美國官方與總統卻多次否認相關說法。這一系列的訊息攻防,不僅顯現外交博弈中的疊床架屋,也折射出核子風暴下各方的利益盤算。

訊息紛擾下的伊朗濃縮鈾“去向”

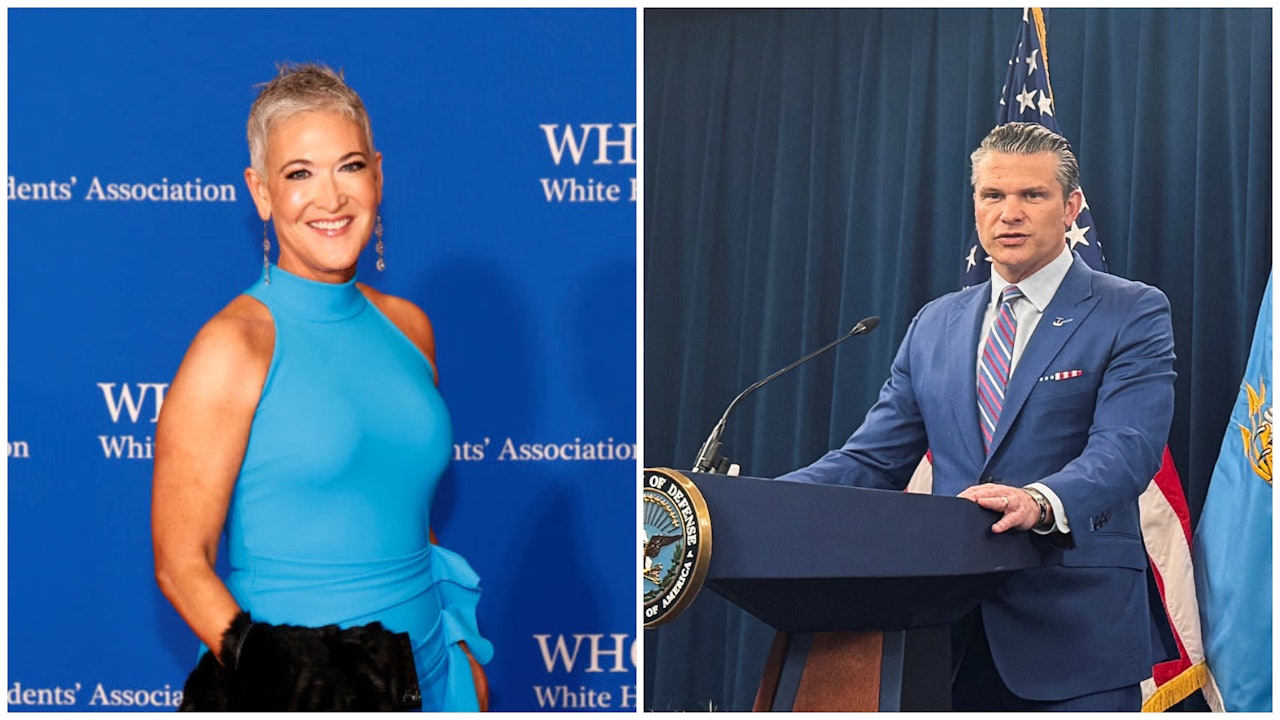

根據英國與歐洲政府消息,伊朗在其福爾多等重要核設施被轟炸前,早已將高濃縮鈾轉移至其他未知地點堵上漏洞。然而,美國國防部長與美國總統均在發布會及社群平台上強調,沒有任何情報能證明伊朗確有轉移行動,伊朗設施“內部連一顆鈾也沒被搬走”。這種明顯相互矛盾的說法,不難看出,各方在“資訊戰”中各據其詞,互有立場。

而衛星照片則提供部分可見證據。BBC等媒體分析指出,從影像來看,福爾多核設施受損主要集中於通道與隧道結構,本體內部狀況依然撲朔迷離。專家分析,雖然外圍有明顯爆炸痕跡,無法就此斷定高濃縮鈾是否還在原地,更遑論實際數量是否受損。

核設施受損程度,軍事打擊效果存疑

美國國防部內部初步評估與多家外媒調查都指出,這一輪針對伊朗的精準打擊並未徹底毀壞伊朗關鍵核設施,至少高濃縮鈾及用來精煉的設備並未全面損壞。僅在設施外部與部分進出通道產生損壞,嚴格阻滯了核項目的進度,但未對伊朗的長期核能力造成根本破壞。

相關訊息曝光後,白宮更進一步指控,有內部情報“洩密”,試圖淡化軍事行動的實際成果。這凸顯了美國政府內部對作戰評估與外部形象維護的雙重壓力。

伊朗方面則未就具體核物質與離心機受損情形做出明確回應,只強調核項目受到“外來侵略”影響,全力保障國家安全與技術持續發展。這種模糊表態顯然有意為自身核計劃保留戰略縱深。

各國態度分裂,資訊戰白熱化

這次事件中,資訊傳播顯得格外複雜。部分歐洲政府表態質疑美國打擊效果,並對伊朗突襲性反應與後續報復行動表示擔憂。在冷靜分析之下,歐洲力量嘗試強化與伊朗的外交溝通空間,避免中東局勢失控。而美國與以色列則在外宣層面極力塑造“摧毀核威脅、終結戰事”的俠客角色,加強國內外信心及集體認同。

與此同時,媒體間的“真相之戰”進入高峰。一方面有西方主流媒體堅持“伊朗已將濃縮鈾轉移”,一方面則有美國政府及其盟友揚言一切受控在望。這既是現代戰爭條件下電子監控與媒體操控的直觀展現,也是地緣政治鬥爭的縮影。每一方都極力強化自身“真實”,削弱對手的敘事可信度。

結語:核陰影下的計算與未來變數

從衛星照片、情資流動到外交表態,伊朗派與西方陣營都在密不透風的局勢下尋覓彼此弱點。軍事打擊固然造成伊朗核項目延宕幾個月,但元氣未傷。美國與以色列急於宣示勝利,多少來自國內壓力與國際輿論需要;而伊朗的戰略模糊,則反映出擁有核開發能力的國家對“核物質存放地點與數量”始終有所保留。

未來,隨著偵察技術與間諜手段升級,相關資訊或許會不斷翻新,雙方仍將在真相迷霧裡你來我往。不過,有一點可以肯定:中東核問題的根本風險與危機,並非僅憑一次空襲或一次轉運就能解決。隨著每一次“真相對決”,全世界都將在懸疑和不安中等待下一場風暴的降臨。