在都市發展的藍圖中,交通系統始終扮演著至關重要的角色,它不僅是連接各個區域的命脈,更是衡量一個地區活力與效率的標尺。隨著新發展區的崛起,如何構築一個既能滿足龐大人口出行需求,又能兼顧環境保護與未來發展趨勢的智慧運輸網絡,成為擺在城市規劃者面前的一大課題。香港的洪水橋/厦村新發展區,正是在這樣的背景下,逐步描繪出其獨特的「智慧綠色集體運輸」願景。

革新脈動:智慧綠色運輸的應許

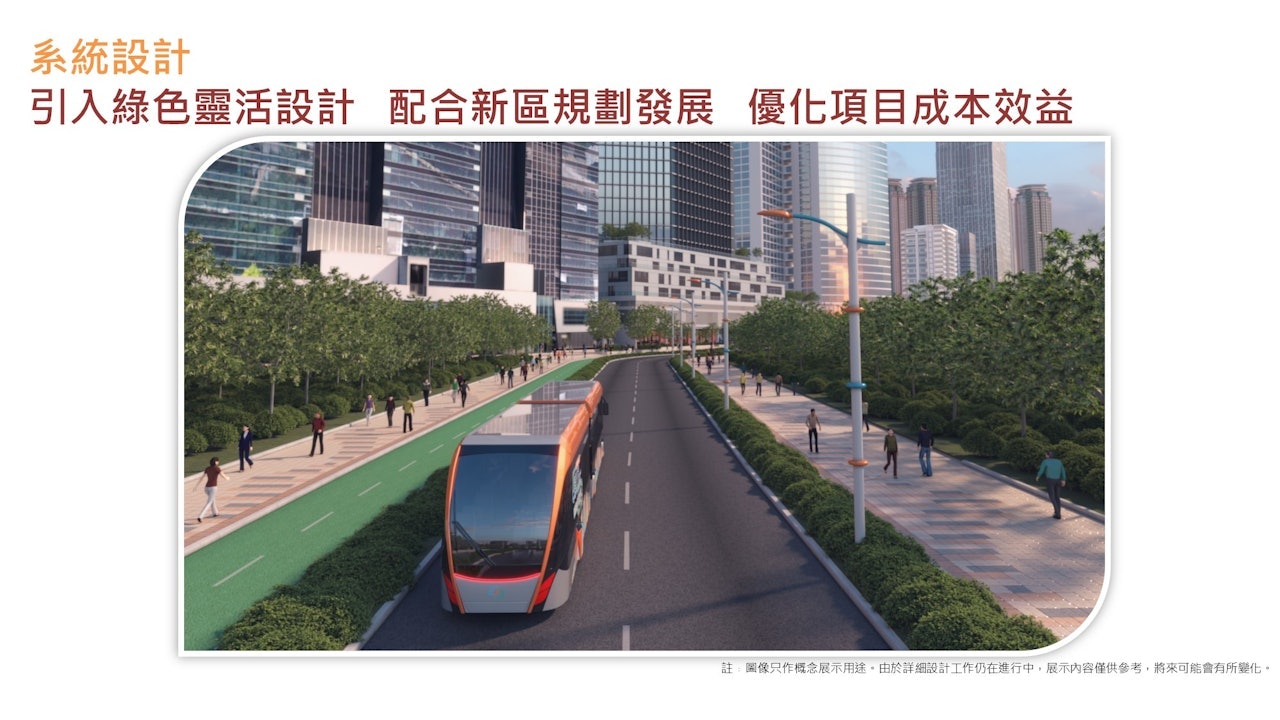

想像一下,在未來的洪水橋/厦村,有一種集體運輸工具,它無須依賴傳統的軌道和架空電纜,而是輕盈地在地面專用道路上穿梭,像一條綠色的綢帶,串聯起新發展區的每一個角落。這種「環保路面模式」的運輸系統,正是土木工程拓展署為該區規劃的智慧綠色集體運輸系統的核心概念。 這不僅是對傳統運輸模式的顛覆,更是一種對未來城市交通的積極探索,旨在提供一種中低運量、節能且靈活便捷的出行選擇。

這全長約16公里的系統,規劃了三條主要路線,如同城市的新陳代謝網絡,將新發展區與現有的屯馬線、輕鐵網絡緊密連接,並與公共運輸交匯處無縫對接。 預計未來將服務約30萬居住人口及16萬就業人口,為他們提供更便捷的出行方式。 其中,最先啟動的1號線首階段,從泥圍延伸至新發展區的物流、企業和科技區,全長約4.5公里,規劃設置7個車站,預計在2031年或之前完成道路工程。 這不僅是物理空間上的連接,更是為新區的產業發展和居民生活注入活力的關鍵一步。

然而,任何革新之路都不會一帆風順。在這個綠色運輸系統的規劃中,最引人矚目,同時也帶來挑戰的,便是「共同路口」的設計以及如何確保整體運力不受影響。

科技賦能:AI化解交通難題

在智慧綠色集體運輸系統的設計中,雖然大部分路段享有專用路權,但在部分與繁忙道路交匯的路口,仍需採取共用路口的形式。 這就帶來了一個潛在的問題:如何在有限的共用空間內,確保綠色集體運輸系統的順暢通行,同時又不加劇現有道路的交通擠塞?

土木工程拓展署為此提出了創新的解決方案:引入先進的人工智能實時交通燈調節系統。 這套AI系統將如同一個聰明的交通大腦,透過影像或其他測量方式,實時感知路口的交通狀況,包括私家車和巴士的流量。 根據這些實時數據,AI會動態調整交通燈的綠燈時間,為綠色集體運輸系統「爭取」更多的通行時間,以確保其準點率和運力。 這種以科技手段優化交通流量的管理方式,旨在最大限度地減少共用路口可能帶來的延誤,避免出現「多車爭路」的困境。

這就好比在一個繁忙的交響樂團中,AI指揮家能夠精準地掌握每一個聲部的節奏和音量,確保整個樂團的演奏和諧流暢。在這個交通系統中,AI便是那個指揮家,根據實時的「樂譜」(交通流量),靈活調度「演奏者」(各類車輛)的通行權,以實現整體交通效率的最優化。

前瞻與挑戰:智慧運輸的未來考量

智慧綠色集體運輸系統的引入,不僅是對新發展區交通問題的應對,更是對未來城市交通模式的一種前瞻。採用環保路面模式,無須實體軌道和架空電纜的設計,賦予了系統極高的靈活性,可以更好地適應新區分階段發展的需求,並能根據不同時段的實際交通運載需求,靈活調整路線和班次。 這種靈活性,正是傳統固定軌道運輸系統所不具備的優勢。

此外,系統在設計上也考慮了人性化的細節,例如低地台車輛設計,方便乘客特別是長者和行動不便人士上落。 車站也將設有有蓋候車環境,為乘客提供更舒適的乘車體驗。

然而,儘管願景美好,挑戰依然存在。有立法會議員關注,雖然大部分路段為專用道路,但幾個共用路口可能會限制整個系統的運力,導致其未能達到預期的集體運輸效果。 這就好比一條高速公路,儘管大部分路段暢通無阻,但少數幾個瓶頸路口卻可能導致整個系統的效率大打折扣。因此,AI系統能否真正有效地化解共用路口的交通瓶頸,將是決定系統運力能否充分發揮的關鍵。

另一個重要的考量是成本效益。在投入大量經濟資源建設智慧綠色集體運輸系統後,其能否真正解決該區的交通問題,帶來顯著的效益,也是公眾關注的焦點。

集思廣益:共創美好出行未來

面對這些挑戰,土木工程拓展署表示會繼續與相關持分者溝通,聆聽市民和議員的意見,持續優化系統設計。 這正是城市規劃應有的態度:開放、包容、不斷學習和改進。

洪水橋/厦村的智慧綠色集體運輸系統,不僅僅是一個交通建設項目,它更是對未來城市交通模式的一種探索和實踐。透過引入AI等先進技術,希望能為新發展區的居民和就業人口提供一個更便捷、環保且高效的出行選擇。這條綠色的交通動脈,承載著新區的發展潛力,也寄託著人們對美好生活的嚮往。如何讓這條動脈真正充滿活力,順暢運行,需要政府、專家、市民以及未來的使用者共同努力,集思廣益,才能讓智慧綠色集體運輸系統,真正成為連接洪水橋/厦村與綠色未來的橋樑。