在國際財經的浩瀚汪洋中,貿易議題始終是牽動全球經濟脈動的關鍵。近日,美國財政部長對於中美關稅協議的表態,無疑又掀起了陣陣漣漪,引發了廣泛的關注與討論。這不僅是兩國之間經濟利益的博弈,更是對未來全球貿易格局的一次重要預示。美國財長的信心究竟從何而來?中國又是否真如其所言,渴望達成協議?這背後錯綜複雜的因素,值得我們深入剖析。

貿易迷霧中的曙光?美國財長的信心源泉

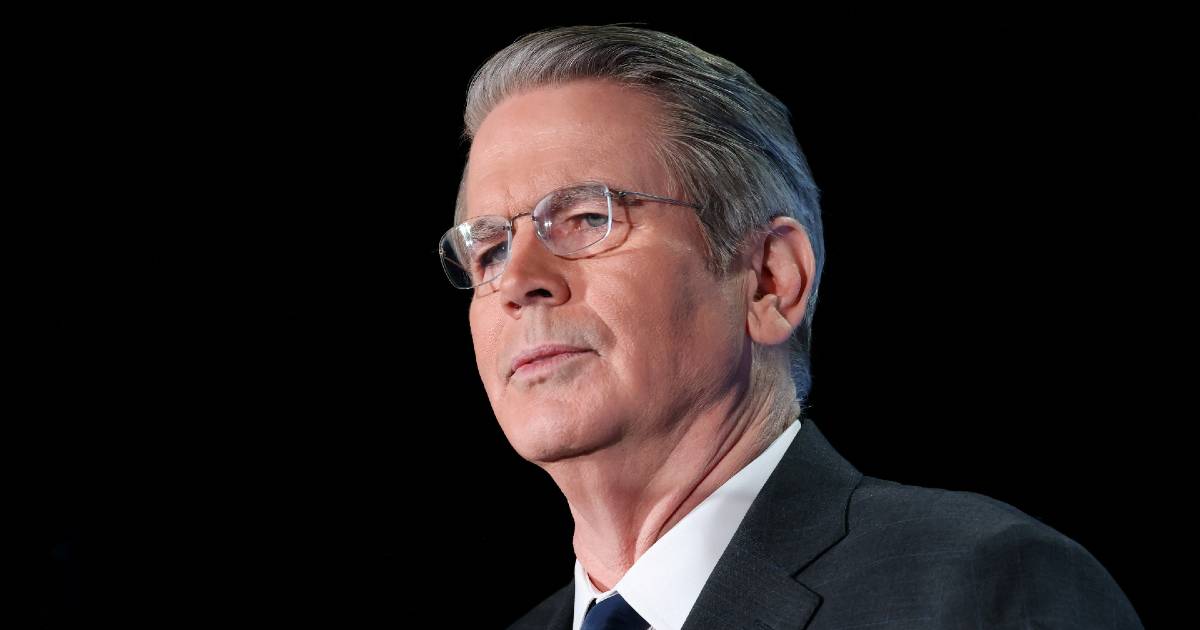

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)近日在接受採訪時明確表示,他相信中國希望就關稅問題達成協議。這番話為緊張已久的中美貿易關係注入了一絲緩和的氣氛。他認為,達成協議將是一個多步驟的過程,首先需要緩和緊張局勢,然後逐步聚焦於更大的貿易協議。貝森特的信心可能來自於多方面。一方面,持續的關稅戰對雙方經濟都帶來了不確定性,尤其對於依賴出口的中國而言,關稅壁壘的長期存在會對其經濟增長造成壓力。另一方面,美國可能會重新審視2020年1月與中國達成的第一階段貿易協議,並要求中國遵守先前的採購承諾,這或許被視為推動談判的籌碼。貝森特還暗示,如果中國的節日訂單受到關稅影響而減少,可能對其不利,這也可能是他認為中國有意願達成協議的原因之一。此外,雖然高層接觸不多,但中美雙方在工作層面一直保持著聯繫,這也為未來可能的談判奠定了基礎。

中國的盤算:渴望協議還是以鬥爭求合作?

儘管美國財長表達了對中國希望達成協議的信心,但中國方面的態度則顯得更為複雜和強硬。中國官方媒體曾引述消息人士稱,華盛頓方面正「通過多種渠道」主動與中方接觸,希望就關稅問題進行談判,並分析認為「從談判角度來講,目前美國一定是更著急的一方」。這顯示出中國認為自身在談判中佔據一定的主動權。中國多次強調,應以「公平、尊重和對等」的方式開展對話,並表示如有必要,將「奉陪到底」。這種強硬立場在一定程度上是對美國施壓的回應。同時,中國也明確表示,歡迎美國採取任何單方面取消關稅的措施,但並不願意為了關稅協議而停止其廣泛的工業補貼。這表明中國在維護自身經濟發展模式和產業政策上的決心。從中國官媒發布的視頻中,也可以看到其「不跪」的態度,認為「以鬥爭求合作則合作存」,這反映出中國在談判中的策略可能更傾向於先展現堅決抵抗的姿態,再尋求對自身有利的協議。

貿易戰的實際衝擊:誰更受傷?

中美貿易戰的持續無疑對兩國經濟都產生了實際影響。美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在2021年曾質疑川普時期對中國徵收關稅的用處,認為這麼做並不能解決中美爭端,反而傷害了美國消費者。她指出,關稅是對消費者徵稅,且關稅的設計並未充分考慮到實際問題和美國的利益。中國方面同樣承受著壓力。高額關稅影響了中國對美出口,尤其是在疫情和全球經濟下行的大背景下,出口放緩對中國經濟的影響更為顯著。然而,儘管雙方都受到影響,但在如何化解貿易戰的問題上,雙方的立場仍有差異。美國財長貝森特認為,美中貿易戰必須靠雙方互相降溫來化解,否認美國可能單方面調降對中國關稅的說法,並強調美中貿易關係一旦全面破裂,對任何一方都沒有好處。這顯示出美國希望通過雙邊協商來解決問題,而非單方面讓步。

走向更廣泛的協議?前景與挑戰

美國財長貝森特認為,達成協議將是一個多步驟的過程,最終目標是達成一個更大的貿易協議。這意味著未來的談判可能不僅限於關稅問題,還可能涉及更廣泛的貿易議題,例如市場准入、知識產權保護、技術轉讓以及產業補貼等。然而,達成這樣一個全面的協議面臨著諸多挑戰。中國不願意放棄其產業補貼政策,這與美國要求公平競爭的訴求存在根本性矛盾。此外,兩國在其他問題上的緊張關係也可能對貿易談判構成阻礙。葉倫在2021年就曾指出,鑑於兩國在其他問題上的緊張局勢日益加劇,達成任何新協議都可能很困難。

儘管如此,貝森特提出了一個可能的大協議藍圖:美國透過加強製造業來重塑貿易平衡,中國則減少對出口的依賴,更多發展國內大循環。他認為,如果中方認真朝這個方向走,美中可以攜手合作。這顯示出美國對未來中美經濟關係的一種願景,即通過各自內部的結構性調整,實現更為平衡的雙邊貿易關係。當然,這個願景能否實現,很大程度上取決於雙方的政治意願和談判的靈活性。

結論:在不確定中尋求平衡

美國財長對於中國希望就關稅達成協議的信心,為複雜的中美貿易關係帶來了一絲曙光,但也掩蓋不了雙方在核心利益上的分歧。中國的強硬立場和美國要求全面解決問題的態度,使得達成一個讓雙方都滿意的協議充滿挑戰。貿易戰的持續對兩國經濟都造成了實際損害,這或許是促使雙方最終重回談判桌的重要推動力。然而,未來的談判之路註定崎嶇,如何在互相妥協中找到平衡點,如何在分歧中尋求合作,將是考驗雙方智慧的關鍵。在國際政治經濟格局不斷變化的今天,中美能否在貿易問題上達成新的共識,不僅影響著兩國的經濟前景,也將對全球貿易體系產生深遠影響。