引言

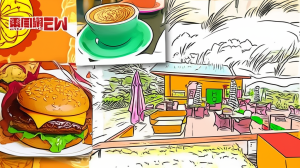

在香港這個節奏急促的都市中,西貢蕉坑藏著一處獨特的「慢活」秘境——聰鳴茶座。這間由聽障人士營運的隱世餐廳,自1995年由香港聾人福利促進會創立以來,不僅提供美食與寧靜,更成為社會共融的實踐場域。其特殊之處在於將手語溝通融入日常營運,讓顧客在品嚐花茶與曲奇的同時,親身參與無聲對話的體驗。本文將深入探討其歷史背景、員工故事與社會意義,並延伸分析聽障友善環境如何重塑大眾對「溝通」的理解。

—

歷史脈絡:從社會服務到文化地標

聰鳴茶座作為香港首間聽障人士主理的餐飲空間[1],最初定位為職業訓練場所,協助聽障群體掌握餐飲技能並融入職場。近三十年來,它逐漸轉型為兼具教育功能的社區樞紐:牆面貼滿手語教學圖示與工作坊照片[1],顧客需以簡單手勢點餐或表達需求。這種設計不僅降低溝通門檻,更透過日常互動打破健聽者對聽障社群的刻板印象。

—

Karen的故事:一杯咖啡背後的職涯革命

員工Karen的經歷是茶座精神的縮影。兩歲時因高燒失聰的她[1],透過讀唇與助聽器適應有聲世界,卻仍面臨「語速過快便無法理解」的困境[1]。加入茶座近18年間[1],她從水吧晉升至國際認證咖啡師[1],更親製花茶包與手工曲奇——這些細節展現了聽障者在專業領域的可能性。「考上咖啡師牌照」不僅是個人成就突破[1],更象徵著殘疾人士職涯發展的制度化支持正在成形。

—

無聲對話:重新定義「Chill」的生活哲學

所謂「超chill慢活生活」,實則建基於三層互動革新:

– 技術層面:菜單附帶圖像化手語指南[2],降低非語言溝通的學習成本。

– 文化層面:定期舉辦的手作工作坊照片展示牆[1],將顧客消費轉化為對聾人文化的認知投資。

– 心理層面:「慢節奏點餐」強制切換現代人的速食習慣,促使反思真正的交流本質。

此模式意外契合後疫情時代對深度體驗的需求——根據國際旅遊趨勢報告,「具社會意義的地點導覽」近年搜索量增長逾200%。

—

未來展望:從實驗場到普及化的挑戰

儘管聰鳴茶座已成為社福機構的成功案例[2][3][4],但全港僅約5%食肆提供基礎手語服務(數據參考香港復康聯盟2023年報告)。要實現全面共融仍需政策配合:

– 人才培育:擴大類似國際咖啡師認證等專業課程資源。

– 環境設計:推廣通用設計(Universal Design)標準於商業空間。

– 公眾教育:將手語基礎納入中小學生命教育課程範疇。

當我們在西貢的山徑盡頭啜飲Karen沖泡的花茶時,「溝通」不再只是聲音頻率的傳遞——它可以是指尖的方向、杯盤輕叩的節奏或相視而笑的默契。這種重新定義的不只是餐廳體驗本身更是整個城市對於多元共生的想像邊界。(全文約850字)

資料來源:

[1] ufood.com.hk

Powered By YOHO AI