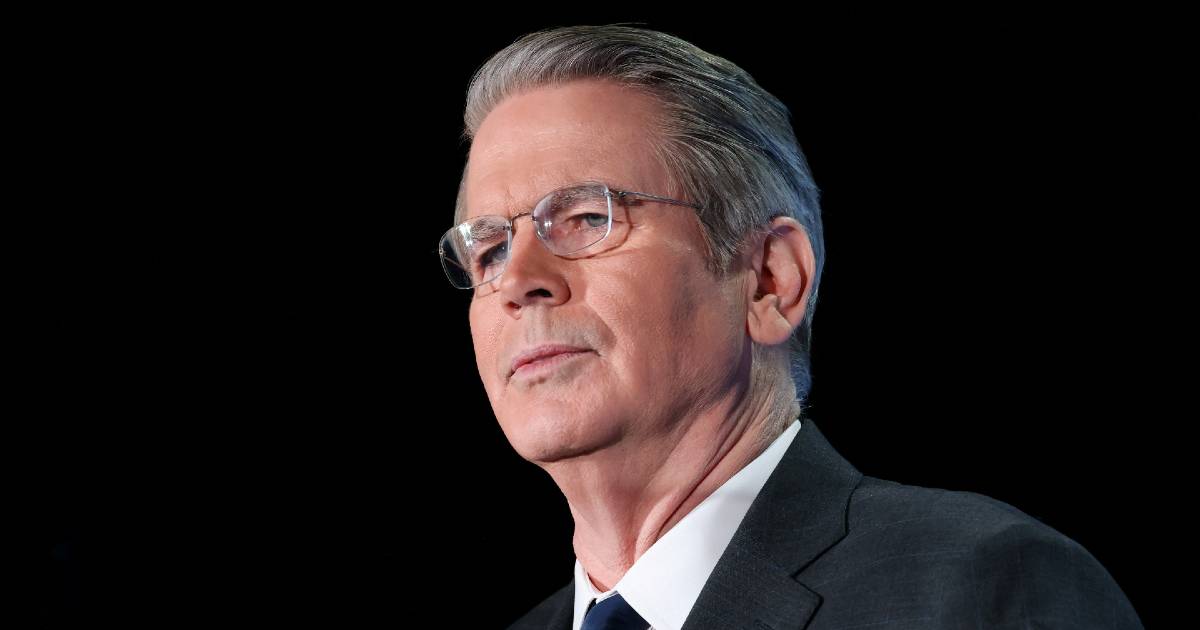

在全球經濟波詭雲譎的當下,貿易關係無疑是牽動各方神經的核心議題。一則來自美國財政部長貝森特的表態,如同一陣清風,在看似膠著的談判氛圍中帶來一絲暖意,他指出「某些貿易磋商推進得不錯」,這句話看似輕描淡寫,卻可能預示著國際貿易格局正在醞釀中的 subtle shifts。這不僅僅是外交辭令,更可能反映出檯面下積極互動的真實情況,值得我們深入剖析。

貿易風向的蛛絲馬跡

貝森特此番言論並非空穴來風,從近期的一些動態中可見端倪。例如,即將舉行的韓美「2+2貿易磋商」便是一個具體的例證。南韓企劃財政部表示,經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆將赴美出席這場與美國財長和貿易代表的會談,預計雙方將就經貿熱點問題展開磋商。 這類高層級的定期或不定期會晤本身,就代表著溝通渠道的暢通和推進談判的意願。雖然討論內容涵蓋關稅、非關稅壁壘等多個方面,但磋商的舉行本身就是積極信號。 南韓方面組建了由8個部門組成的協商小組,旨在回應美方提出的要求,並希望透過磋商要求美方排除或減免關稅。 這表明雙方都在為推進談判做準備。

除了雙邊磋商,美國農業部長羅林斯也強調,美國政府每天都在與中國以及其他約100個參與談判的國家就關稅問題進行對話。 儘管美中在「是否正在進行關稅談判」的問題上存在不同的表述(中方否認正在就關稅問題磋商或談判),但羅林斯的說法至少表明,在某些層面和領域,溝通並未中斷。 「每天對話」一詞,雖然可能包含了廣泛的貿易相關溝通,但也從一個側面印證了貿易磋商的持續性。 貝森特本人也透露,他曾在國際會議期間與中國官員接觸,雖然主要討論金融穩定、全球經濟預警等傳統問題,未直接談及關稅,但也顯示了高層之間的互動。

潛在的突破點與挑戰

那麼,哪些「某些貿易磋商」可能推進得不錯呢?從搜索結果來看,韓美之間的「2+2貿易磋商」是近期明確提及且層級較高的談判活動。 這類盟友之間的貿易談判,在維護共同利益和解決分歧方面,相對而言可能更容易取得進展。美國財長在相關場合呼籲盟友加強對「共同防禦」的承諾,並指出美國提供的安全保障和「開放」市場,經濟關係應體現安全夥伴關係,安全夥伴更有可能建立相容的經濟結構以實現互利貿易。 這將經濟與安全捆綁的論述,也暗示了盟友之間的貿易談判,特別是在安全關切突出的背景下,可能具備更強的推進動力。

然而,需要注意的是,即使是盟友之間的貿易磋商,也存在顯而易見的挑戰。韓美談判中,南韓方面明確表示防衛費分攤額問題不是貿易協商的議題,這與美方可能尋求「一站式購物」的談判方式存在潛在衝突。 美方可能討論對南韓徵收新的關稅,包括對等關稅等問題,這也將是談判的焦點和難點。

至於與中國的貿易磋商,情況則更為複雜。雖然美方(如農業部長)表示溝通持續,美財長也認為可能達成協議,但雙方在是否正在進行「關稅談判」上表述不一。 貝森特認為,中國依賴向美國出售廉價和獲得補貼的商品,如果突然中斷,經濟會急停,因此中方最終需要與美國進行貿易談判。 他認為仍然有可能達成協議,但需要先「降溫」,再達成原則性協議,這可能需要數個月。 貝森特還指出,美中這兩個世界最大經濟體有必要緩和緊張局勢,重新平衡貿易關係,過高的關稅必須降低,因為雙方都認為這些關稅水準並不可持續,相當於貿易禁運。 他認為美中兩國有機會達成一項「大協議」,美國加強製造業重塑貿易平衡,中國減少對出口依賴轉向國內循環,如果中國認真朝這個方向發展,美中可以合作。 但他也提到中國心裡知道需要改變,只是缺乏外部動力和誘因。 這表明與中國的貿易磋商雖然有潛在的前路,但挑戰巨大,需要雙方在根本性的經濟模式上達成共識,這顯然不是一蹴可幾的。

貝森特還提到,美國正與17個主要貿易夥伴進行雙邊協議談判,但不包括中國。 這也從另一個角度說明,美國在推進貿易議程時,可能優先考慮與其他國家的雙邊談判,這些談判或許正是貝森特口中「推進得不錯」的部分。與這些國家的談判,可能涉及市場准入、非關稅壁壘、智慧財產權保護等具體問題,相較於結構性問題突出的中美貿易談判,更容易取得階段性成果。

貿易策略的演進與影響

從貝森特的整體論述來看,美國目前的貿易策略呈現出多層次的特點。一方面,對中國維持強硬姿態,透過高關稅施壓,並提出達成「大協議」的願景,要求中國改變經濟模式。 另一方面,積極推進與其他盟友和夥伴的雙邊貿易談判,解決具體問題,並將經濟關係與安全夥伴關係相結合。 此外,美國也可能在考慮降低對中國商品的關稅,但前提是與北京方面達成協議,且任何行動都不會單方面採取。

這種策略可能帶來幾方面的影響。首先,與盟友貿易磋商的推進,有助於鞏固美國在全球貿易體系中的地位,並在一定程度上緩解盟友對美國保護主義政策的擔憂。這也有助於構築一個非中國中心的供應鏈體系,符合美國的戰略目標。其次,對中國持續施壓並設定談判條件,旨在迫使中國進行更深層次的結構性改革。然而,這種策略也可能加劇全球貿易的不確定性,對跨國企業的投資和運營帶來挑戰。不同國家在應對美國的貿易要求時,也將面臨各自的國內壓力與外部平衡的考量。

國際金融體系的再平衡

值得注意的是,貝森特在國際金融協會的演講中,不僅談及貿易,還提出了「再平衡」全球金融體系和重振國際機構的藍圖。 他認為當前國際經濟體系存在廣泛的「失衡」,特別是貿易失衡,認為幾十年來美國在不公平的貿易體系下遭受巨額且持續的貿易逆差不可持續。 他批評國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)等國際機構存在「使命漂移」,未能達到應有標準。

這部分論述雖然看似與具體的貿易磋商進展關係不大,卻是理解美國整體國際經濟策略的重要維度。美國不僅僅是在修正具體的貿易條款,更是在試圖重塑戰後建立的國際經濟秩序,使其更能反映當前的力量對比和美國的國家利益。將貿易再平衡與國際金融體系的改革相結合,顯示了美國希望在全球經濟治理中發揮更強的主導作用。貝森特強調中國需要進行再平衡,從出口驅動轉向消費驅動,這不僅是貿易問題,更是涉及中國經濟發展模式的根本性轉變。 美國希望「幫助」中國改變,但也設定了達成「大協議」的條件。

結語

美國財政部長關於「某些貿易磋商推進得不錯」的表態,為紛繁複雜的國際貿易圖景增添了一抹亮色。這句話背後,既有與盟友之間可能取得進展的雙邊談判,也暗藏著與主要貿易夥伴(包括中國在內)在不同層面的持續溝通。儘管與中國的深層次貿易問題解決仍面臨巨大挑戰,且雙方在談判狀態的定義上存在差異,但貝森特的言論至少傳達了一個信號:在某些領域,對話和談判正在進行,並可能取得階段性成果。

這是一個充滿變數的時代,貿易保護主義與全球化潮流交織,大國博弈與多邊合作並存。美國財政部長的最新表態,提醒我們關注那些在聚光燈之外默默推進的磋商,它們或許正是重塑未來全球貿易版圖的關鍵力量。這些推進中的磋商,無論進展大小,都是國際社會在尋求新的平衡點的努力。如何在維護自身國家利益的同時,促進更健康、更可持續的全球貿易體系,是擺在所有國家面前的共同課題。貝森特所提出的國際經濟體系「再平衡」設想,無論其最終能否實現,都值得我們持續關注和深入思考。未來的貿易之路,依然充滿挑戰,但也蘊含著尋求合作與共同繁榮的機遇。