海嘯第二波為何更高?從地震到反射,全面解析海嘯威脅

海嘯,這種由海底地震、火山爆發或其他水下擾動引發的巨大海浪,往往給沿海地區帶來毀滅性的災難。近期,日本沿岸因俄羅斯強震而發布海嘯警報,其中「第二波海嘯可能更高」的警示,引起了廣泛關注與擔憂。究竟是什麼原因導致海嘯的第二波甚至後續波浪可能比第一波更高?本文將深入探討海嘯的形成機制、傳播特性,以及日本氣象廳特別提及的「天皇海山列」反射效應,全面解析海嘯威脅,以期提高公眾防災意識。

海嘯的形成與傳播:能量積累與釋放

海嘯並非由風力驅動的普通海浪,而是由大規模的水體擾動所產生。最常見的成因是海底地震,尤其當地震發生在隱沒帶,板塊錯動造成海底地形垂直位移時,就會推動上方大量海水,形成海嘯。

海嘯在深海中傳播時,波長極長(可達數百公里),波高卻很小(通常只有幾十公分),因此不易被船隻察覺。然而,海嘯蘊含的巨大能量卻絲毫不減,並以高速(可達每小時數百公里)向四面八方傳播。

當海嘯接近海岸時,水深變淺,海嘯波速迅速降低,波長也隨之縮短。由於能量守恆,波浪的能量集中在更小的空間內,導致波高急劇增加,形成我們所見的滔天巨浪,衝擊沿岸地區。

「第二波更高」:海嘯的複雜性與多重波峰

海嘯並非單一波浪,而是一系列波浪的組合,稱為「海嘯波列」。這些波浪的抵達時間間隔不一,通常在幾分鐘到幾小時之間。因此,即使第一波海嘯已經抵達,後續的波浪仍然可能持續來襲,甚至比第一波更高。

導致「第二波更高」的原因可能有很多,包括:

- 震源特性: 地震斷層的複雜運動可能產生多個能量釋放點,導致不同時間抵達的波浪相互疊加,形成更高的波峰。

- 海底地形: 海底地形對海嘯的傳播具有顯著影響。海脊、海溝等地形會改變海嘯的傳播方向和能量分佈,導致某些區域的波浪高度增加。

- 海岸線形狀: 海灣、喇叭口等特殊海岸線形狀容易產生波浪的聚焦效應,使得海嘯在這些區域的波高顯著增加。

- 共振效應: 特定地形或海域可能與海嘯的頻率產生共振,放大波浪的高度。

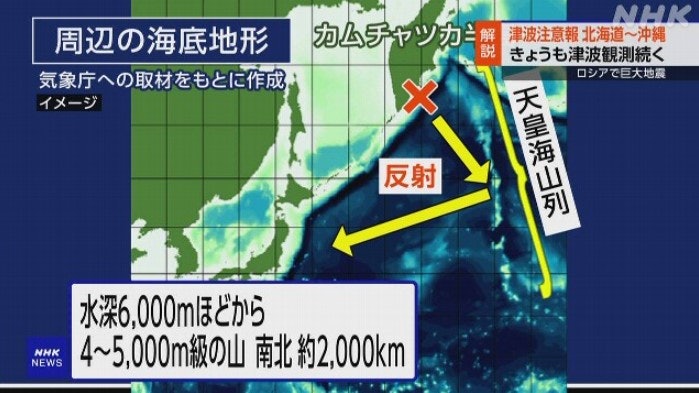

天皇海山列:來自海底的反射鏡

日本氣象廳特別提到「天皇海山列」對海嘯的反射效應,這是一種重要的地形因素。天皇海山列是位於太平洋西北部的一系列海底火山,綿延數千公里。這些海山猶如海底的巨大障礙物,會阻擋海嘯的傳播,並將部分能量反射回去。

這種反射效應可能導致以下情況:

- 波浪疊加: 反射回來的波浪與直接傳播的波浪相互疊加,增加波浪的高度。

- 傳播方向改變: 海山列的反射作用可能改變海嘯的傳播方向,將能量集中到特定的沿岸地區。

- 後續波浪增強: 反射效應可能導致後續波浪的能量增強,使得第二波甚至後續波浪比第一波更高。

1952年堪察加半島地震:歷史的警示

專家提及1952年堪察加半島發生的9.0級強震,當時海嘯分成兩波來襲,對日本沿岸造成嚴重影響。這次事件提醒我們,即使震央距離遙遠,海嘯的威脅仍然不容忽視。強震產生的海嘯可能具有極高的能量,並在傳播過程中受到各種因素的影響,導致波浪高度和抵達時間的變化。

海嘯防災:提高警覺,及時避難

面對海嘯威脅,最重要的是提高防災意識,及時接收警報,並採取正確的避難措施。

- 接收警報: 密切關注氣象廳發布的海嘯警報,了解海嘯的預測高度和抵達時間。

- 立即避難: 聽到海嘯警報後,立即前往高處或內陸安全地點避難,切勿在海邊逗留。

- 遠離海岸: 海嘯可能沿著河流或低窪地區湧入內陸深處,因此務必遠離海岸線,尋找地勢較高的避難場所。

- 留意後續波浪: 海嘯並非單一波浪,後續波浪可能持續來襲,甚至比第一波更高。在警報解除前,切勿返回危險區域。

總結:海嘯威脅不可輕忽

海嘯是一種複雜而危險的自然災害,其威脅程度往往超出人們的想像。「第二波海嘯可能更高」的警示,提醒我們海嘯的形成和傳播受到多種因素的影響,包括震源特性、海底地形、海岸線形狀等。透過了解海嘯的特性和潛在威脅,我們可以更好地應對海嘯風險,保護生命安全。