錫安教會雙氧水事件:一場信仰、醫學與社會的爭議

前言:雙氧水與錫安教會的連結

提起錫安教會,不少人腦海中浮現的第一印象便是「雙氧水」。這並非巧合,而是一系列事件累積的結果。從1996年梁日華牧師倡導飲用雙氧水開始,這場爭議便如滾雪球般越滾越大,牽涉信仰、醫學、法律、媒體等多個層面,成為香港社會一個獨特的文化現象。這份報告旨在深入剖析這起事件的來龍去脈,探討其中涉及的各方觀點與爭議焦點。

起源:梁日華的「雙氧水療法」

事件的開端,要追溯到1996年初。據稱梁日華牧師向教會會眾引入「雙氧水療法」,聲稱雙氧水具有醫療效果,可以治療甚至預防多種疾病,包括愛滋病和癌症。他更指控西方政府刻意隱瞞此一「真相」,不願讓民眾得知廉價有效的治療方法。他建議信徒將雙氧水稀釋後飲用,劑量由每日一滴逐漸增加至二十五滴。此外,教會還引入了雙氧粉和雙氧機等相關產品,供信徒使用。

爭議:醫學界的質疑與風險

梁日華的說法立刻引發醫學界的強烈質疑。醫學專家指出,飲用雙氧水不僅沒有療效,反而可能對人體造成傷害。高濃度的雙氧水具有腐蝕性,可能灼傷食道和腸胃。即使是稀釋後的雙氧水,也可能產生氣泡進入血管,造成血管栓塞,甚至可能導致孕婦流產。香港醫學會前會長勞永樂更公開批評此舉,呼籲民眾切勿輕信。

信仰:異端還是另類療法?

除了醫學風險,雙氧水事件也引發了關於信仰的爭議。香港華人基督教聯會發表聲明,強調錫安教會並非其會員堂,並明確指出飲用雙氧水並非聖經的教導。聲明旨在避免各界對基督教產生不必要的混淆和誤解。部分人士更將錫安教會與雙氧水劃上等號,認為其提倡飲用雙氧水的行為屬於異端。

錫安教會的回應:順服神與愛人

面對外界的質疑和批評,錫安教會則堅稱其出於對神的順服和對人的愛,才決定分享雙氧水療法的信息。他們認為,儘管公開此療法可能會衝擊醫療體系的既得利益,甚至危及自身安全,但為了幫助更多人擺脫病痛,仍有必要將此「真相」公諸於世。教會成員也分享了許多飲用雙氧水後「重病得醫治」的見證,以此佐證雙氧水的療效。

法律:警方介入與《不良醫藥廣告條例》

由於事件涉及公眾健康,警方也介入調查。元朗警方曾表示,考慮將事件提升至由警察總部作跨區調查,並會與律政司研究會否有人涉嫌觸犯《不良醫藥廣告條例》或其他法例。這一舉動顯示,政府對此事的重視程度,以及對可能存在的法律風險的警惕。

媒體:推波助瀾與真相迷霧

媒體在此事件中扮演了複雜的角色。一方面,媒體的報道將雙氧水事件推向公眾視野,引發廣泛討論;另一方面,部分媒體的報道方式也受到批評,被指帶有偏見,甚至歪曲事實,使得真相更加撲朔迷離。錫安教會認為,媒體的歪曲報道使雙氧水蒙上污名,甚至驚動當局對儲存或服用雙氧水進行嚴格的監管。

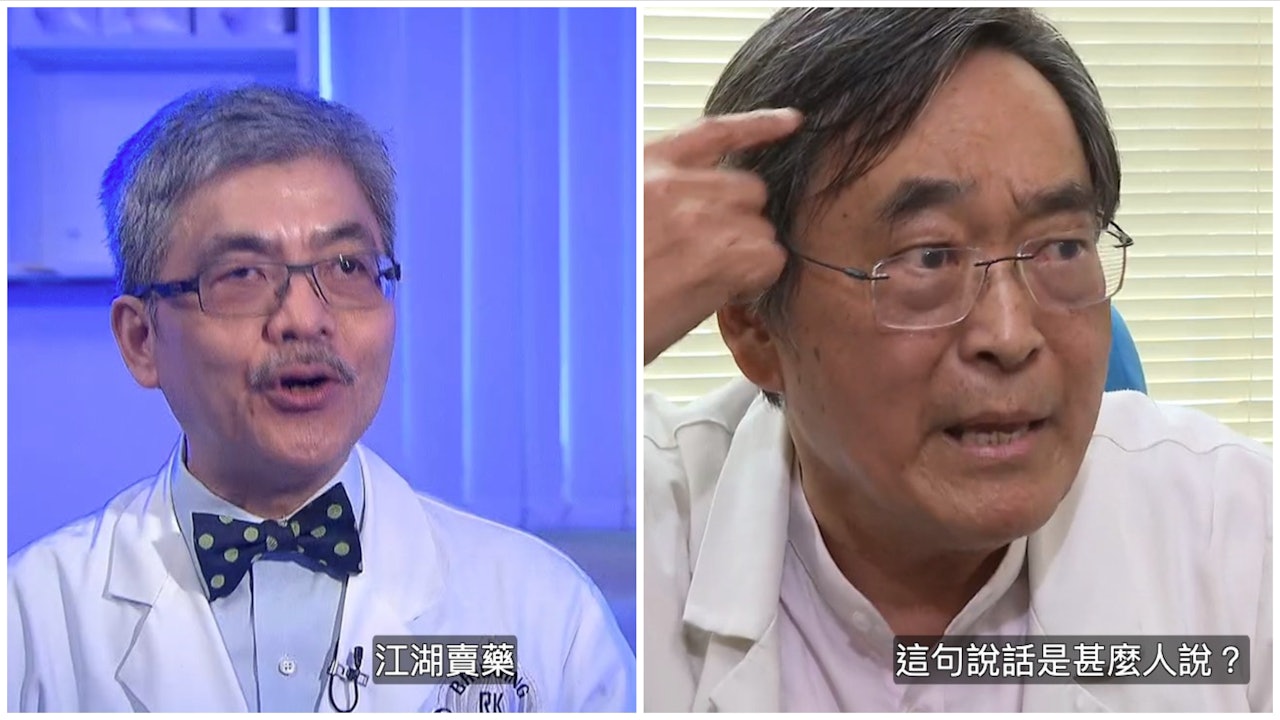

袁大明醫生的角色:堅稱療效與爭持不下

在雙氧水事件中,袁大明醫生的角色也備受關注。他堅稱雙氧水具有療效,並提出正確使用的成分,但在與其他嘉賓的討論中,其觀點受到高度質疑,雙方爭持不下。袁大明醫生的參與,使得這場爭議更加複雜,涉及醫學專業知識的討論,也增加了事件的複雜性和爭議性。

影響:社會觀感與教會發展

雙氧水事件對錫安教會的社會觀感產生了深遠的影響。許多人將錫安教會與「雙氧水教會」劃上等號,認為其教導怪異,甚至帶有邪教色彩。此外,事件也影響了教會的發展,使其在社會上備受爭議,難以獲得廣泛認可。

反思:信仰、科學與自由

錫安教會雙氧水事件不僅是一起單純的醫療爭議,更引發了關於信仰、科學和自由的深刻反思。在信仰自由的框架下,個人是否有權選擇自己認為有效的治療方法?在科學證據不足的情況下,宗教團體是否有權提倡未經證實的療法?這些問題的答案並非簡單明瞭,需要社會各界進行深入的思考和討論。

結語:爭議未止,反思不斷

時至今日,錫安教會雙氧水事件的爭議並未完全平息。儘管時間流逝,但這起事件所引發的關於信仰、醫學、法律和媒體的討論,仍然具有重要的現實意義。它提醒我們,在追求信仰自由的同時,也應保持理性思考,尊重科學證據,並對自身的行為負責。這場爭議的餘波,將持續影響香港社會,並激勵我們不斷反思,尋求更加平衡和諧的發展道路。