Lokman 新歌《FLY》宣傳風波:藝術表達與社會傷痕

Lokman@MIRROR,作為香港當紅男團 MIRROR 的隊長,一直以來都備受矚目。近期,他推出個人單曲《FLY》,本應是事業上的新篇章,卻因宣傳海報的設計,意外捲入一場輿論風波,引發了關於藝術表達、社會責任以及公眾情感的深刻討論。

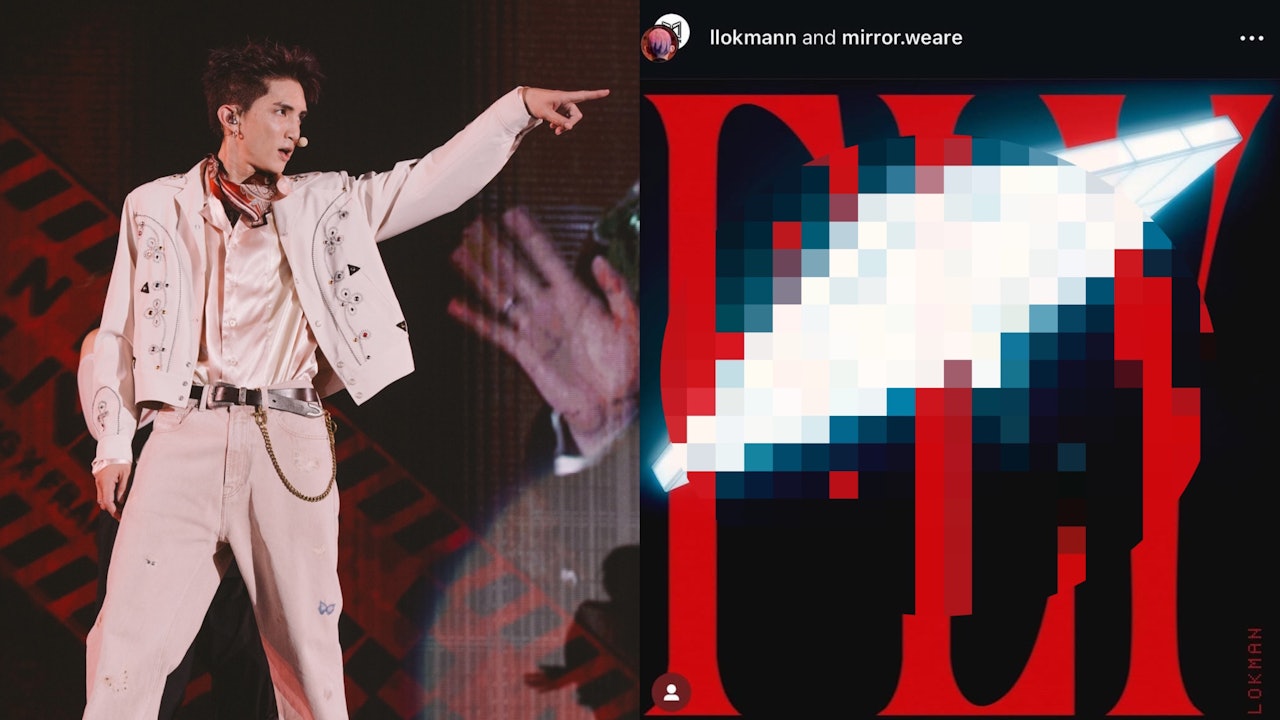

一張海報,引爆社群

事件的起因是 Lokman 及 MIRROR 的官方社群平台發布了一張《FLY》的宣傳海報。這張海報的設計,在部分網民眼中,與 2022 年 MIRROR 演唱會發生的嚴重事故,即舞台上的大型 LED 顯示屏墜落,擊中舞者李啟言(阿 Mo)的慘劇產生了聯想。這種聯想迅速在網路上擴散,引發了大量批評和不滿。

網民怒火,指向何方?

網民的憤怒並非毫無來由。演唱會事故對香港社會,尤其是 MIRROR 的粉絲群體,造成了巨大的心理創傷。阿 Mo 的重傷,不僅給他本人和家人帶來了無盡的痛苦,也讓許多人對演唱會的安全問題產生了深深的憂慮和恐懼。在這樣的背景下,任何可能喚起這段痛苦記憶的意象,都容易觸動人們敏感的神經。

網民的批評主要集中在以下幾個方面:

- 缺乏同理心: 許多人認為,在阿 Mo 仍在康復中的情況下,使用類似墜屏意象的設計,是對傷者及其家屬的不尊重,也是對公眾情感的漠視。

- 消費災難: 有人指責 Lokman 及其團隊,為了宣傳新歌,不惜利用演唱會事故的話題性,進行「消費災難」的行為,這種做法被認為是極不道德的。

- CLS 公司責任: 部分網民將矛頭指向負責 MIRROR 相關事務的 CLS 公司,認為他們在海報設計的審核上把關不嚴,未能充分考慮到社會影響。

面對洶湧的負面輿論, Lokman 及其團隊迅速做出了反應,刪除了相關的宣傳貼文,試圖平息風波。然而,這場風波並未因此完全平息,反而引發了更深層次的思考。

藝術表達的邊界

這場風波的核心問題之一,是藝術表達的邊界。藝術家在創作時,是否應該考慮到社會影響?又該如何平衡個人表達的自由與社會責任?

一方面,藝術創作的自由是不可否認的。藝術家有權利選擇自己想要表達的主題和形式,而不應受到過多的限制。另一方面,藝術作品並非存在於真空之中,它必然會與社會產生互動,影響公眾的情感和認知。因此,藝術家在創作時,也應當考慮到自己的作品可能產生的社會影響,避免對特定群體造成傷害。

在 Lokman《FLY》的宣傳海報事件中,爭議的關鍵在於,海報的設計是否具有足夠的藝術性,使其能夠超越可能引發的負面聯想,傳達更深層次的意義。如果海報的設計只是單純地模仿墜屏的意象,而缺乏更深刻的內涵,那麼它就很容易被解讀為對災難的消費和不尊重。

公眾情感的考量

除了藝術表達的邊界之外,這場風波也凸顯了公眾情感的重要性。在一個資訊高度發達的社會,公眾情感往往具有巨大的力量,可以左右輿論的走向,甚至影響到個人的事業和聲譽。

對於公眾人物而言,理解和尊重公眾情感,是一項重要的課題。他們需要時刻保持警惕,避免自己的言行舉止觸動公眾的敏感神經。當然,這並不意味著公眾人物必須完全迎合公眾的喜好,而是要在堅持自我表達的同時,盡可能地考慮到社會影響,避免造成不必要的傷害。

在 Lokman《FLY》的宣傳海報事件中,如果 Lokman 及其團隊能夠更敏銳地察覺到海報設計可能引發的負面聯想,並及時做出調整,或許就能避免這場風波的發生。

反思與前行

Lokman《FLY》的宣傳海報風波,是一次深刻的教訓。它提醒我們,在追求藝術表達的同時,不能忽視社會責任和公眾情感。對於公眾人物而言,更需要時刻保持警惕,審慎地處理自己的言行舉止,避免對社會造成傷害。

更重要的是,這場風波也讓我們重新思考了如何面對過去的傷痛。演唱會事故是香港社會的一道傷疤,需要時間去癒合。在這個過程中,我們需要更多的理解、關懷和尊重,而不是消費和利用。只有這樣,我們才能真正走出陰影,迎接更美好的未來。

希望 Lokman 能夠從這次事件中吸取教訓,繼續努力,用更好的音樂作品回饋粉絲和社會。也希望整個社會能夠從這次事件中反思,更加理性地看待藝術表達、公眾情感和社會責任之間的關係。