日本地震頻繁:南海海槽大地震威脅與吐噶喇列島群震分析

近期日本地震頻繁,特別是鹿兒島縣吐噶喇列島附近海域的群震,以及日本氣象廳對南海海槽大地震的持續警告,都引起了廣泛關注和擔憂。本文將深入分析這些地震事件的關聯性、南海海槽大地震的潛在威脅,以及日本政府和專家們的應對措施,並評估對台灣可能的影響。

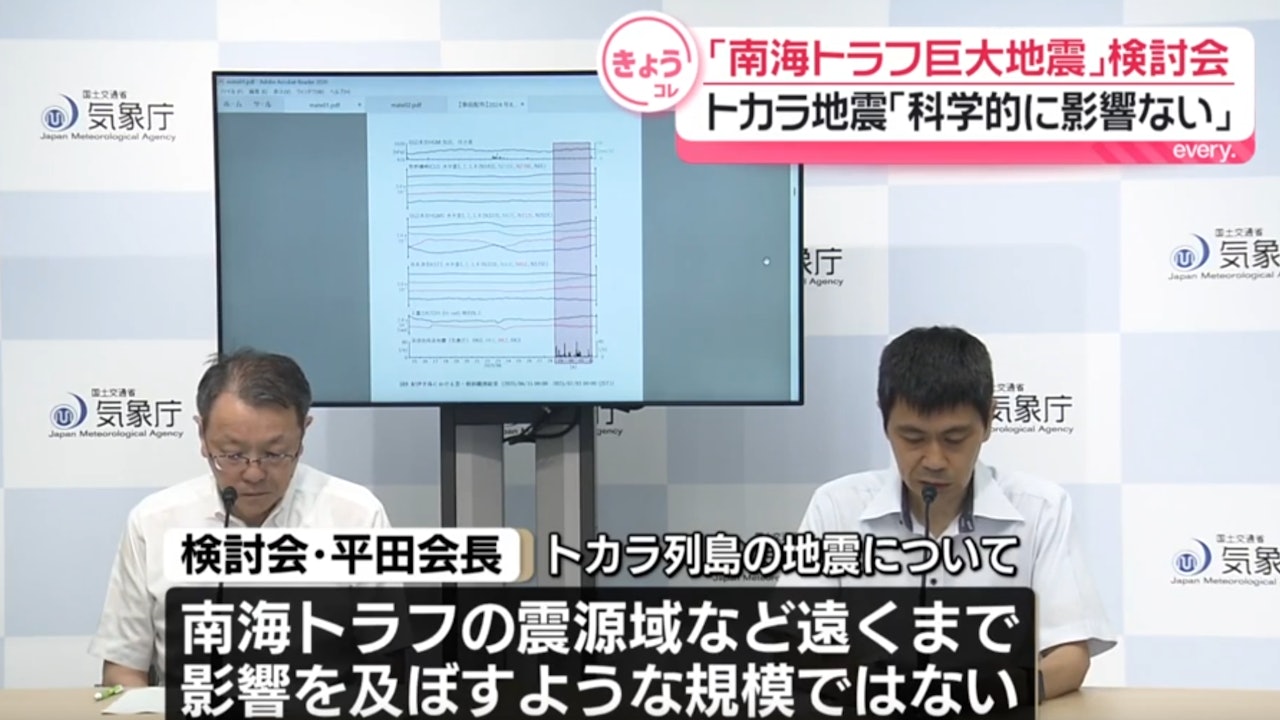

吐噶喇列島群震:火山活動與地殼變動的警訊

自2025年6月下旬以來,鹿兒島縣吐噶喇列島附近海域地震活動異常活躍,短短數周內已觀測到數百甚至上千次有感地震。雖然這些地震震度普遍不高,但頻繁的發生仍然造成當地居民的恐慌。

一些學者指出,這種群發地震可能與火山活動有關。鹿兒島大學教授中尾茂就表示,大範圍的地殼變動沒有消停的跡象,無論新燃岳火山是否持續噴發,火山活動持續進行的可能性仍然存在。東京大學地震研究所名譽教授笠原順三也警告說,震源淺、震度高的群震可能與火山岩漿上升有關,存在海底火山噴發的風險。

然而,日本氣象廳的專家們也強調,吐噶喇列島的地震活動與南海海槽大地震沒有直接關聯。他們認為,吐噶喇列島的地震是獨立的地殼活動,並不會直接引發南海海槽大地震。

南海海槽大地震:迫在眉睫的國難級災害

南海海槽是位於菲律賓海板塊與阿穆爾板塊交界處的隱沒帶,過去曾多次發生巨大地震。歷史紀錄顯示,南海海槽大地震約每隔100到150年發生一次,上一次發生在1707年的寶永地震,至今已超過300年。

日本政府地震調查委員會最新評估指出,未來30年內南海海槽發生規模8至9級巨大地震的機率已提高至80%。這意味著,南海海槽大地震已是迫在眉睫的威脅。

南海海槽大地震可能造成的災害極為嚴重。根據日本政府的預估,如果發生最大級別的南海海槽大地震,將可能造成近30萬人死亡,經濟損失更難以估計。此外,地震還可能引發大海嘯,對沿海地區造成毀滅性打擊。

日本政府與專家的應對措施

面對南海海槽大地震的威脅,日本政府和專家們正積極採取各種應對措施。

- 加強監測與預警: 日本氣象廳已建立起一套完善的地震監測系統,包括海底地震觀測網,可以實時監測南海海槽的地殼活動,並在地震發生前發布預警信息。

- 發布地震臨時情報: 在宮崎縣外海發生地震後,日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」,警告未來一周內可能發生大地震,提醒民眾做好防災準備。

- 制定防災計畫: 日本政府已制定《南海海槽地震防災對策推進基本計畫》,詳細規劃了地震發生後的應急措施,包括人員疏散、物資供應、醫療救助等。

- 加強防災宣導: 日本政府和各地方政府積極開展防災宣導活動,提高民眾的防災意識和自救能力。

南海海槽大地震對台灣的潛在影響

雖然南海海槽大地震發生在日本,但台灣也可能受到波及。如果地震引發大海嘯,海嘯可能會傳到台灣,對沿海地區造成影響。

根據學者的研究,如果南海海槽發生大地震,台灣北部和東部沿海地區可能出現海嘯。海嘯高度可能不高,但仍可能對港口、漁船和沿海設施造成損害。

因此,台灣也應加強對南海海槽大地震的監測和研究,制定相應的防災措施,以減輕地震可能帶來的影響。

結論:居安思危,防患於未然

日本頻繁的地震活動,特別是南海海槽大地震的威脅,提醒我們地震災害的不可預測性和破壞性。儘管專家們努力研究和預測地震,但我們仍然無法完全避免地震的發生。

面對地震災害,我們應該保持警惕,居安思危,做好充分的準備。無論是政府還是個人,都應加強防災意識,學習防災知識,制定防災計畫,以應對可能發生的地震災害。

正如日本地震調查委員會委員長平田直樹所說:「地震隨時可能發生……希望人們繼續做好隨時發生地震的準備。」只有做好充分的準備,我們才能在地震災害中保護自己和家人的安全。

未來展望:科技防災與國際合作

展望未來,我們需要進一步加強科技防災的能力,利用先進的科技手段提高地震監測和預警的準確性。此外,國際合作也至關重要。地震災害是全球性的問題,需要各國共同努力,分享經驗,共同應對。