7月5日末日預言:真相、恐慌與科學的對話

預言的起源與擴散

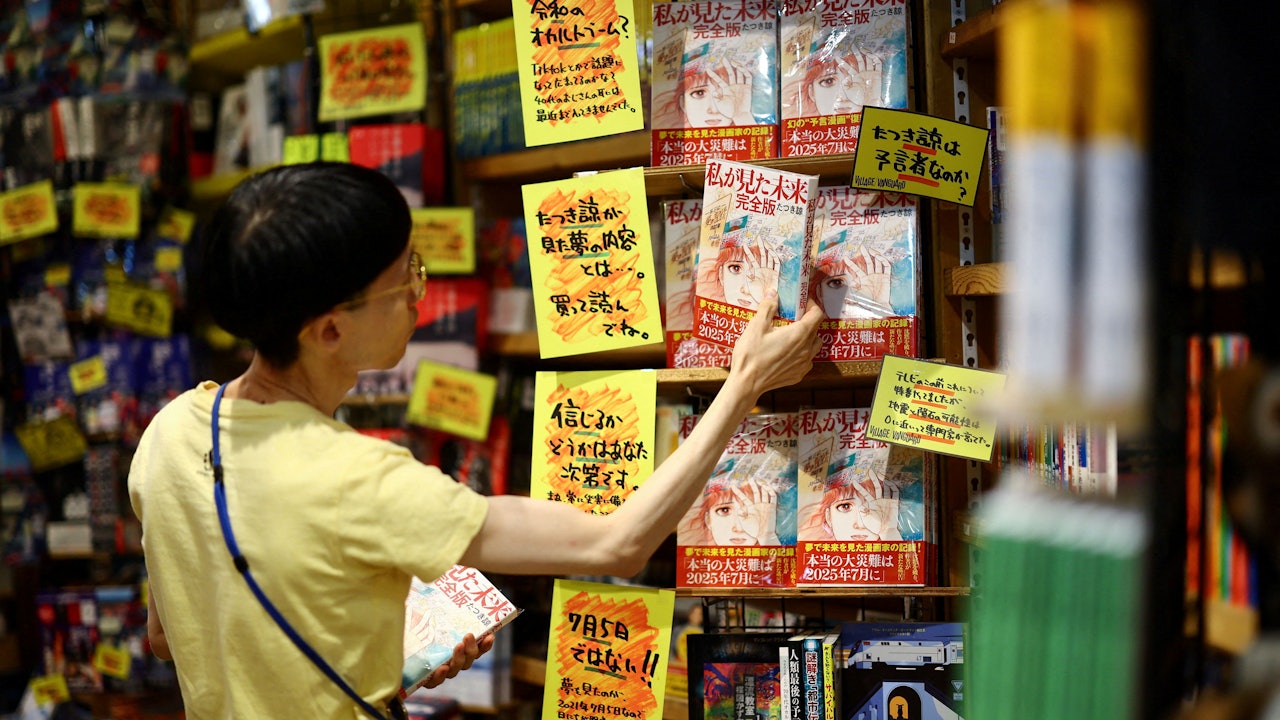

近期,一則關於日本將在2025年7月5日發生大地震的預言,在全球範圍內引起了廣泛關注和恐慌。這則預言源自日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》,書中提到「真正的大災難將於2025年7月降臨」。由於龍樹諒曾成功預言了311大地震,這次的預言更引發了人們的擔憂,特別是對於日本旅遊業造成了一定的衝擊,甚至有航空公司取消了部分往返日本的航班。

預言內容的解析與誤讀

龍樹諒的預言並非直接點明7月5日會發生地震,而是透過夢境的形式暗示了災難的可能性。然而,在網路的傳播下,這則預言被過度解讀,甚至出現了「7月5日大地震」的說法。一些版本更繪聲繪影地描述了地震的規模、地點以及可能造成的災害,加劇了人們的恐慌情緒。

科學界的闢謠與解釋

面對甚囂塵上的預言,日本氣象廳局長野村竜一明確表示,根據現代科學知識,無法預測地震發生的時間與地點,並呼籲民眾不要因這類資訊感到擔心。許多地震專家也紛紛出面闢謠,強調地震預測在科學上仍然是一個極具挑戰性的課題,目前尚無可靠的方法能夠準確預測地震的發生。美國資深地震專家更直言這番預測「不可能」成真。

預言與現實:南海海槽地震的風險

儘管7月5日大地震的預言缺乏科學依據,但日本南海海槽地區確實存在發生大規模地震的潛在風險。日本政府的地震海嘯專家多次對此發出警示,並提高了未來30年內南海海槽發生大地震的概率。這也提醒我們,即使預言不可信,仍需正視潛在的自然災害風險,做好防災準備。

預言對社會的影響

這則預言不僅影響了日本的觀光業,也引發了人們對於末日、災難等話題的關注。一些人開始囤積物資,以應對可能發生的災難。另一些人則對預言嗤之以鼻,認為這只是無稽之談。此外,這也讓更多人開始思考科學與迷信、預言與現實之間的關係。

從預言看防災意識的重要性

儘管7月5日大地震的預言很可能不會成真,但它也提醒了我們防災意識的重要性。無論是政府還是個人,都應該做好防災準備,例如:

- 政府層面: 加強地震監測預警系統的建設,完善防災減災政策,提高應急救援能力。

- 個人層面: 學習地震避難知識,儲備必要的應急物資,定期檢查房屋結構安全。

媒體的責任與角色的反思

在這起事件中,媒體扮演著重要的角色。一方面,媒體有責任報導事實,傳遞科學知識,闢除謠言。另一方面,媒體也應該避免過度渲染,製造恐慌,而是以理性、客觀的態度引導公眾思考。

預言的背後:人性的恐懼與渴望

無論是古代還是現代,預言都一直存在於人類社會中。預言的出現,反映了人們對於未知的恐懼,以及對於掌控未來的渴望。在面對不確定性的時候,人們往往會尋求某種解釋或指引,即使這種解釋或指引缺乏科學依據。

理性面對預言,科學應對災害

面對各種各樣的預言,我們應該保持理性的態度,不輕信、不盲從。同時,也要正視潛在的自然災害風險,做好防災準備,以科學的方式應對災害。只有這樣,我們才能在面對未知的時候保持鎮定,在災難來臨時保護自己和家人的安全。