公共空間的無奈:當自修室成了個人「領地」

想像一下,你帶著沉甸甸的書本,滿心期待在圖書館自修室找到一處寧靜的角落,為即將到來的考試或重要的工作做最後衝刺。然而,映入眼簾的卻是空無一人,座位上卻擺滿了各種私人物品,彷彿這些位置早已「名花有主」。更甚者,如果一位長期佔位的「惡霸」現身,不僅不願讓位,甚至對正常的溫習活動大聲喝斥,這份無奈與氣憤,相信許多人都曾感同身受。

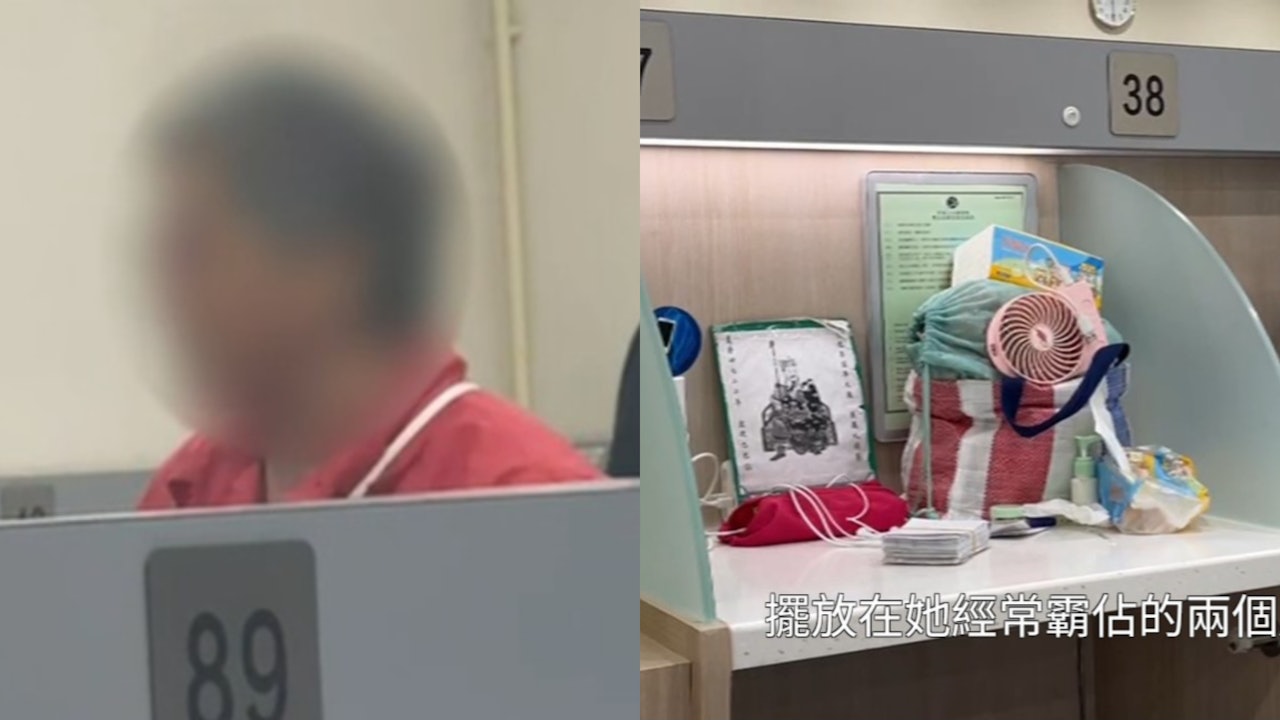

這並非虛構的情節,香港《東張西望》節目就曾報導過一則令人咋舌的案例:一位婆婆被指在新蒲崗公共圖書館自修室長期佔用座位,甚至對正常的學生溫習行為感到不滿而大聲責罵。 這個事件不僅揭示了公共空間被長期佔用的普遍現象,更凸顯了部分人士對公共資源的錯誤認知與霸道行為。

佔位亂象的冰山一角

自修室佔位問題在香港早已不是新鮮事。學生們為了爭取一個理想的溫習環境,常常需要在圖書館開門前大排長龍,「霸位」成為公開試季節的「指定動作」。 然而,這種佔位行為一旦演變成個人長期獨佔,甚至影響他人正常使用,問題就變得嚴重。

公共圖書館的學生自修室有明確的使用規則,強調「座位先到先得」,並嚴禁「霸佔座位」,使用者在每個時段結束時必須帶走所有個人物品並離開。 然而,這些規定似乎對某些人來說形同虛設。長達十年的佔用時間,不僅是對公共資源的極大浪費,更是對其他需要使用者的權益的嚴重侵害。

公共空間的界線與使用禮儀

公共空間,顧名思義,是供大眾共同使用的場所。無論是自修室、公園長椅、還是社區走廊,都應該體現公平、共享的原則。然而,在現實生活中,我們常常看到各種佔用公共空間的行為,從私人雜物堆滿樓梯間、騎樓被長期佔用,到路邊空地被擺放私人用品以阻止他人停車。 這些行為的背後,往往是對公共空間權屬的模糊認識,以及缺乏公德心的體現。

自修室作為一個為學生和市民提供學習和閱讀環境的公共設施,其價值在於提供一個安靜、專注的空間。當有人將其視為私人書房,無視他人的需求,甚至惡言相向時,這不僅破壞了自修室應有的氛圍,更是對社會共享價值觀的挑戰。

尋找解決之道:規則、溝通與公德

解決公共空間佔用問題,需要多方面的努力。首先,公共場所的管理方應加強管理和巡查,嚴格執行相關規定。對於屢勸不聽者,應考慮採取更為嚴厲的措施,例如暫停其使用資格。

其次,加強公民教育,提升大眾對公共空間共享理念的認知至關重要。讓每個人都明白,公共資源屬於全體社會成員,合理使用、不影響他人是每個人的責任。

再者,鼓勵使用者之間的互相尊重和溝通。在自修室這樣的環境中,輕聲細語、保持安靜是基本的禮儀。當遇到他人有不當行為時,在確保自身安全的前提下,可以嘗試友善溝通或向管理人員反映。

當然,我們也要認識到,部分長期佔用公共空間的人可能存在一些特殊情況或困難。例如,一些長者可能因為家中空間不足或缺乏社交而選擇在公共場所長時間停留。在處理這些情況時,除了執行規定,或許也需要更多的人文關懷和社會支援。然而,這絕不能成為影響他人正常使用公共資源的理由。

展望未來:打造更友善的公共空間

自修室惡霸事件只是公共空間管理和使用問題的一個縮影。要打造更和諧、友善的公共空間,需要政府、管理方、使用者以及整個社會的共同努力。

例如,借鑒其他地區的經驗,一些地方出現了收費自修室或共享工作空間,為有特定需求的市民提供了更多選擇。 這或許能分流部分對安靜空間有高度需求的群體,減輕公共自修室的壓力。

同時,也需要反思城市規劃和公共設施的供給是否能滿足社會的需求。在土地問題嚴峻的香港,公共空間顯得尤為珍貴。如何更有效地利用和管理這些空間,讓更多人受益,是值得深入探討的課題。

最後,讓我們回到那位被惡霸婆婆責罵的學生。她的無奈和委屈,是許多公共空間使用者可能面臨的困境。一個文明、互相尊重的社會,應該讓每個人都能在公共空間中感受到舒適和被尊重。願自修室不再有惡霸,願公共空間真正成為屬於每一個人的共享天地。