教育的燈塔,知識的殿堂,高等學府不僅是培育人才的搖籃,更是推動社會進步和國家發展的重要引擎。然而,當政治的風暴席捲而來,即使是享譽全球的學術巨擘,也難免受到波及。近期,美國哈佛大學便遭遇了一場前所未有的挑戰——特朗普政府大舉削減對其的聯邦經費撥款。這一舉動不僅讓哈佛校長感到困惑不解,更引發了關於此舉是否會損害校方乃至國家利益的深刻討論。這究竟是權力對學術獨立的干預?還是政策調整下的無奈之舉?

冰山一角:經費削減的規模與影響

根據報道,特朗普政府此次針對哈佛大學的經費削減規模巨大,涉及的金額接近30億美元。 這筆龐大的資金並非可有可無,而是支撐著哈佛大學眾多研究項目運行的重要來源。具體而言,多個美國聯邦機構,包括美國國立衛生研究院(NIH)、國家科學基金會、國防部和能源部等,同時向哈佛大學各院系的研究人員發送了終止經費的通知。 其中,僅哈佛醫學院就有超過350項聯邦資助項目受到影響。

這突如其來的經費斷流,對哈佛大學的科研工作造成了沉重打擊。許多正在進行的關鍵研究項目被迫停擺,研究人員們面臨著項目中斷、團隊解散的困境。 哈佛大學在官方網站首頁直接發出警示,坦承學校的研究工作岌岌可危,多項任務已被迫終止。 為了應對燃眉之急,哈佛大學緊急撥款2.5億美元,試圖填補部分被削減資助項目的資金缺口。 然而,相較於近30億美元的削減總額,這筆應急資金只是杯水車薪,難以從根本上解決問題。

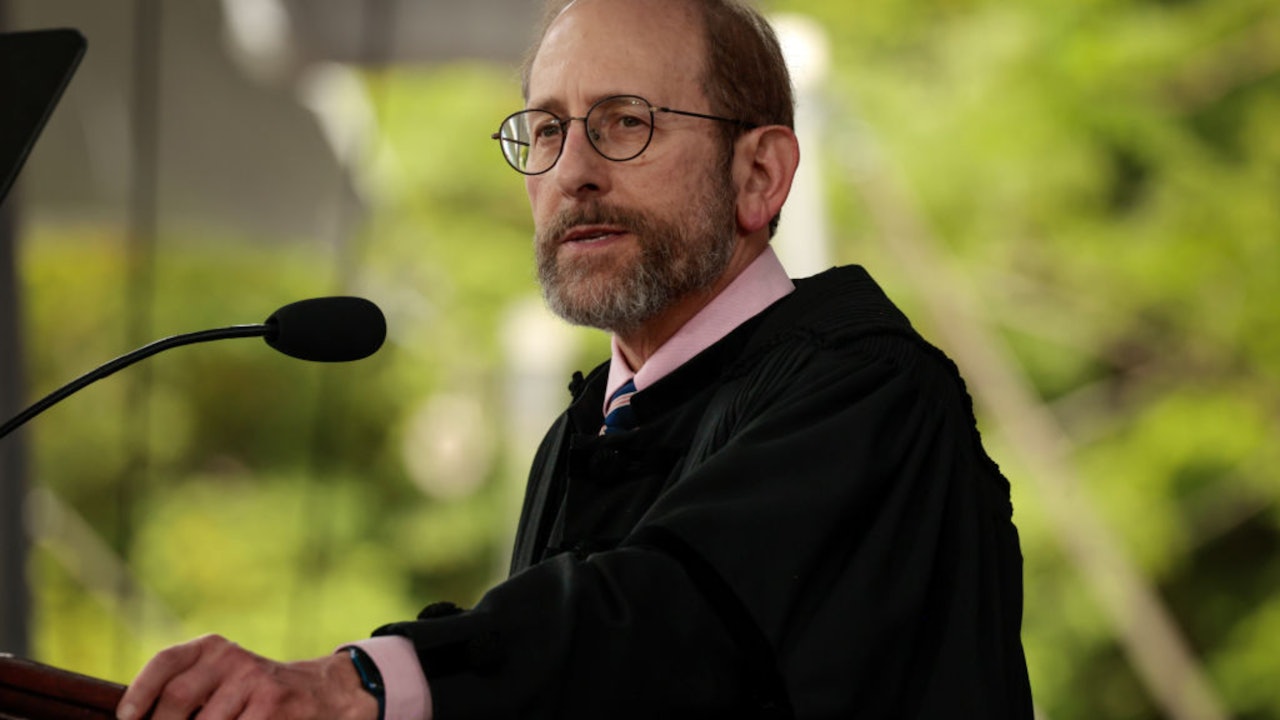

校長的困惑與擔憂

面對政府的強硬姿態和巨額經費的流失,哈佛大學校長加伯(Alan Garber)表達了深深的不解與擔憂。他表示,政府取消對大學撥款的決定令人費解,因為有關研究一向被聯邦政府視為優先的工作。 他強調,切斷研究經費不僅會損害哈佛大學自身,同時也會損害國家利益。

加伯校長認為,無論哪個政黨執政,都不應該干預私立大學的學術事務,包括教什麼、錄取誰、聘請誰以及進行哪些研究。 他將政府的行為視為一種報復性行動,旨在迫使大學「放棄學術獨立性」。 為此,哈佛大學已採取法律行動,向聯邦法院提交訴訟,指控政府附加補助條件的做法是非法且違反憲法,侵犯了學校應享有的學術自由。 儘管如此,目前法院尚未提供任何形式的救濟。

政治角力下的學術自由

此次經費削減事件,並非孤立的學術事件,而是與當時的政治氛圍和政府議程緊密相連。據報道,特朗普政府此舉的一個主要動機源於對哈佛大學處理校園內支持巴勒斯坦抗議活動方式的不滿,認為校方容忍了校園內的反猶太主義。 政府曾要求哈佛取消多元包容政策、修改招生和聘用政策,並接受政府監管。 然而,哈佛大學拒絕了這些要求,被認為是觸怒了特朗普政府,進而招致了經費削減的懲罰。

特朗普本人也曾公開表示,正考慮從「反猶太主義盛行」的哈佛大學撤回30億美元研究資助,並建議將這筆資金轉撥給職業學校,認為這將是一項「偉大投資」。 他聲稱,由於聯邦政府每年向哈佛撥款數十億美元,要求哈佛提供所有國際學生的姓名和國籍是合情合理的,並質疑哈佛為何不公開近31%的學生來自外國,其中一些國家對美國不友好且未為其學生的教育付費。

這種將學術經費與政治訴求掛鉤的做法,引發了廣泛的擔憂。批評者認為,這是政府試圖利用財政手段干預學術機構的自主權,侵犯學術自由的行為。大學作為知識探索和思想交流的場所,其獨立性對於維護學術 integrity 和推動科學進步至關重要。政府基於政治立場或意識形態來決定科研經費的分配,可能會導致學術研究受到不當的限制,甚至出現「寒蟬效應」,讓研究人員在選擇研究課題或表達觀點時顧慮重重。

國際學生與國家利益

值得注意的是,特朗普政府對哈佛大學的打壓還涉及到對國際學生的限制。國土安全部曾宣布撤銷哈佛招收國際學生的資格,儘管哈佛通過訴訟獲得了臨時限制令。 特朗普政府要求哈佛提供近7000名外國學生的名單,認為這很合理。

國際學生一直是美國高等教育的重要組成部分,他們不僅為大學帶來了多元化的視角和文化,更在科學研究、技術創新和經濟發展方面做出了巨大貢獻。根據非營利組織美洲教育者年會的估計,僅在2023-2024學年,國際學生就為美國經濟貢獻了近440億美元,包括學費、住宿、交通、膳食和購物等開支。 僅哈佛大學的國際學生,過去一個學年就為當地經濟貢獻了約3.8億美元。

美國國家政策基金會估計,如果所有國際學生被禁止在美國學習,未來十年美國各大學本科生入學率將削減至少2%,研究生入學率將削減至少11%。 他們認為,國際學生是美國的創新引擎,許多人參與前沿研究,幫助美國大學成為研究和創新中心,也助力美國企業在科技領域發展。 招收科技專業的國際學生甚至有助於支持美國學校設立更多STEM課程,鼓勵美國學生就讀。 如果無法招收國際學生,許多學校難以維持現有課程設計,企業也會失去高素質勞動力。

從這個角度來看,限制國際學生不僅會對大學的財務狀況和學術環境造成負面影響,更會損害美國在科技創新領域的競爭力,削弱其軟實力。法新社分析認為,特朗普政府包括針對哈佛招收國際學生的禁令在內的連串舉措,可能嚴重削弱美國的軟實力。 參議院外交關係委員會民主黨領袖沙欣批評稱,國際學生是美國最強大的外交和軟實力工具之一,特朗普政府的行為持久損害美國的國際影響力。

應對與未來展望

面對政府的壓力,哈佛大學並未屈服。除了提起法律訴訟,校方還採取了一系列應對措施,以緩解財務困境。校長加伯宣布自願減薪25%,直至2026年6月。 同時,學校還暫停招聘新員工、現有員工加薪,並鼓勵終身教授自願減薪10%。 此外,學校還被迫削減部分研究項目、減少購置新設備、限制餐飲開支,甚至縮減博士生名額和校內交通服務。 為了尋找新的資金來源,校方正在調整校內財政,並積極尋求其他資金贊助,以確保關鍵研究項目的持續推進。

哈佛大學的遭遇,是美國高等教育面臨政治壓力的縮影。這起事件引發了人們對於學術自由、政府與大學關係以及國家長期利益的深刻思考。大學作為獨立的學術機構,應當享有自主權,不受政治力量的干預。科研經費的分配應當基於學術價值和研究潛力,而非政治考量。國際學生和學者對於美國的創新和發展至關重要,限制他們的流動將對美國的全球競爭力產生不利影響。

雖然特朗普政府的這一系列舉措在當時造成了巨大的震盪,但哈佛大學以及其他學術機構展現出的堅韌和抵抗精神,也突顯了學術界對維護自身獨立性和追求知識的決心。未來,如何平衡政府在經費分配中的作用與大學的學術自由,如何在維護國家利益的同時保障開放的學術環境,將是美國高等教育體系需要持續面對和解決的課題。這場政治與學術的角力,其深遠影響仍將持續下去,並對美國乃至全球的高等教育格局產生啟示。

總結:學術燈塔的風雨與堅守

特朗普政府大削哈佛大學經費的事件,無疑是美國高等教育史上的一場風波。它不僅暴露了政治力量干預學術的潛在風險,也引發了對學術自由、大學自主權以及國際交流重要性的廣泛討論。哈佛大學校長的困惑與擔憂,不僅代表了這所頂尖學府的立場,也反映了學術界面對不確定性和壓力的普遍情緒。儘管經費削減帶來了實際困難,但哈佛大學選擇堅守原則,通過法律途徑和內部調整來應對挑戰。這場風雨,是對學術燈塔的一次考驗,也讓我們看到了學術界在維護自身價值和追求知識道路上的堅韌與決心。在複雜多變的國際環境下,如何確保學術不受不當干預,如何繼續吸引全球頂尖人才,將是美國高等教育乃至國家未來發展必須認真思考和解決的重要問題。