思想的角力:美國共和黨議員為何緊盯飯店業者的台灣表述?

想像一下,當你在預訂全球知名連鎖飯店的房間時,赫然發現網站上將台灣標示為「中國台灣」(Taiwan, China),你的感受會是什麼?這看似微小的文字差異,實則觸動了敏感的神經,尤其在國際政治舞台上,每一個詞彙都可能被放大檢視。近期,美國共和黨國會議員便將矛頭指向了萬豪(Marriott)、希爾頓(Hilton)和凱悅(Hyatt)這三大國際飯店巨頭,要求他們停止在其網站和文宣中使用「中國台灣」的表述,這背後的考量究竟為何?這不僅是一場關於名稱的爭議,更是美國對華政策、對台支持以及企業在複雜地緣政治中如何自處的深刻體現。

政治詞彙的份量:為何「中國台灣」引發爭議?

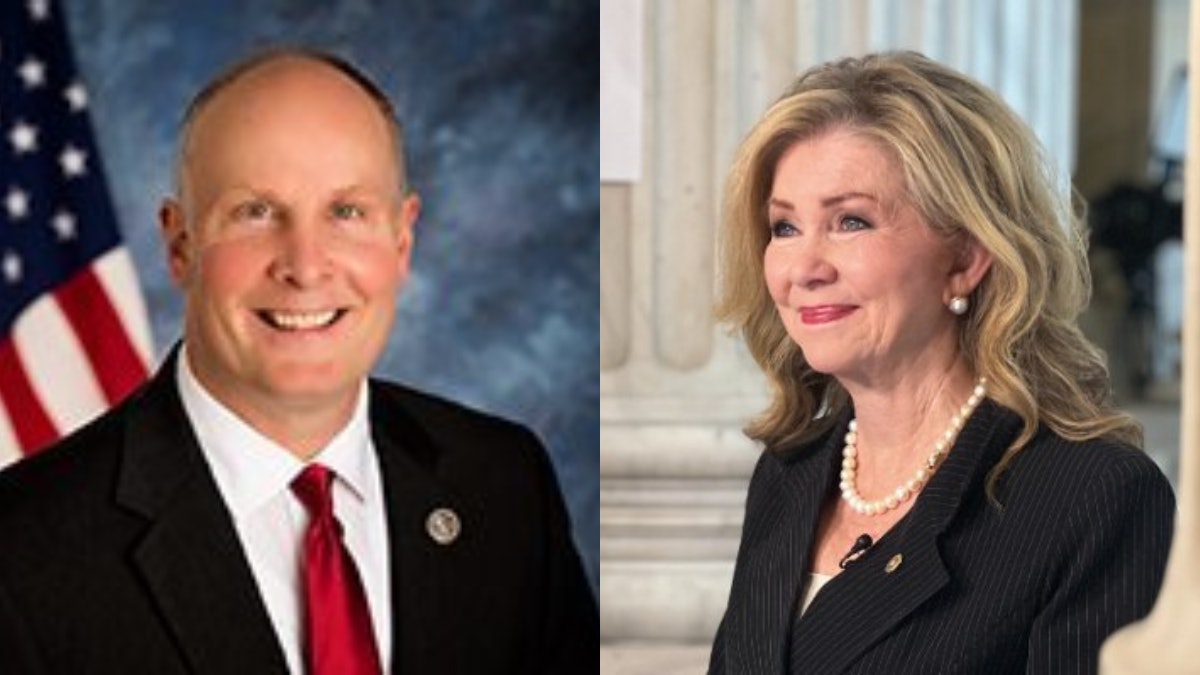

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)和參議員布萊克本(Marsha Blackburn)近期聯名致函萬豪、希爾頓和凱悅的執行長,信中嚴正關切這些飯店業者在其官方網站和宣傳資料中使用「中國台灣」一詞的行為。他們認為,這種表述方式「暗示台灣是中國的一部分」,與美國政府長期以來的政策「形成鮮明對比」,並且「不利於台灣」這個「蓬勃發展的民主政體」及「美國重要的貿易夥伴」。

這份關切並非空穴來風。美國政府的「一個中國政策」與中華人民共和國主張的「一個中國原則」存在本質上的差異。美國的政策承認(acknowledges)中華人民共和國對台灣的主權主張,但並非認可(endorses)或接受(accepts)此主張。同時,美國透過《台灣關係法》維持與台灣的非官方關係,並支持台灣的民主發展與國際參與。因此,美國議員們認為,飯店業者使用「中國台灣」的表述,等同於在無形中附和了北京對台灣的主權聲索,給予其「虛假的可信度」(false credence),並暗示台灣是中華人民共和國的「財產」(property of the PRC)。這種行為不僅「直接牴觸美國政策」,更「削弱了台灣的民主制度」。

來自官方的指引:並非首次的名稱呼籲

值得注意的是,這次共和黨議員的行動並非美國政府首次就企業對台灣的稱謂問題發出呼籲。信中特別提及,美國農業部、商務部和國務院曾於2024年10月聯合發布一封信函,敦促美國《財星雜誌》(Fortune)列出的全球500大企業,應遵循歷屆美國政府一貫的對台政策,直接稱呼「台灣」。這表明,美國政府在不同層級和部門,對於企業在涉台稱謂上與官方立場保持一致性,有著明確的期待。議員們也以此為例,強調「其他具有國際業務規模的美國大型企業,都已正確地將台灣標示為獨立於中國的實體」,並「敦促貴公司比照辦理」。

這背後反映出,美國政府意識到企業在全球營運中可能因商業考量而屈從於中國壓力,進而在台灣名稱問題上採用北京偏好的表述。這不僅損害了美國的對台政策目標,也可能對台灣的國際地位和認同造成負面影響。因此,透過跨部門的協調行動和國會議員的公開施壓,美國政府試圖引導或要求美國企業在全球範圍內採取符合美國政策的行為。

議員們的詰問:決策背後的真實原因?

為了深入了解飯店業者使用「中國台灣」表述的動機,議員們在信中提出了幾個關鍵問題,要求萬豪、希爾頓和凱悅回覆。這些問題包括:何時開始使用「中國台灣」來稱呼台灣? 這個決定是否受到中國政府或相關實體的指示、要求或建議所影響? 是否曾收到2024年由美國行政部門聯名寄出的信函? 是否計劃根據該信函的指引調整相關政策? 以及未來是否承諾在所有美國及台灣營運的網站上,都將台灣正確標示為「台灣」?

這些問題的核心在於探究飯店業者是否因中國的壓力而改變了對台灣的稱謂。中國政府長期以來一直對跨國企業施壓,要求它們在其網站和文件中將台灣列為中國的一部分。許多企業為了避免在龐大的中國市場遭遇阻礙,往往選擇妥協。然而,這種妥協在美國議員看來,是對中國威權政府的「助長」,並損害了自由民主的價值觀以及美國的國家利益。

企業的兩難:商業利益與政治立場的權衡

對於萬豪、希爾頓和凱悅這樣的國際飯店巨頭而言,它們在全球範圍內擁有龐大的業務和客戶群,其中中國市場佔有重要地位。在這種情況下,企業面臨著一個棘手的兩難:一方面,它們需要在中國遵守當地的法規和要求,這可能包括在台灣的稱謂上遵循北京的立場;另一方面,它們也需要在其他市場,特別是美國這個重要的基地,回應當地政府、國會和公眾的期待。

如果選擇遵循中國的要求,可能面臨來自美國等國家的政治壓力、聲譽損害甚至法律風險。如果選擇堅守與美國政策一致的立場,則可能在中國市場遭遇懲罰或限制。這場議員致函事件,正是這種兩難困境的縮影。企業的商業決策如何在複雜的地緣政治格局中導航,並且如何在追求利潤的同時兼顧道德責任和政治敏感性,是它們必須嚴肅面對的課題。

未來的展望:企業是否會改變表述?

目前,萬豪、希爾頓和凱悅尚未對美國議員的致函做出公開回應。它們將如何應對這次的壓力,以及是否會改變對台灣的稱謂,仍有待觀察。企業的回應不僅取決於自身的商業策略和對各地市場重要性的評估,也將受到後續政治壓力和公眾輿論的影響。

這起事件再次凸顯了台灣問題在全球範圍內的敏感性和複雜性。企業在處理涉台事務時,需要更加謹慎和周全,充分考慮不同國家和地區的政治環境和法律要求,同時也要意識到自身的行為可能產生的政治和社會影響。美國共和黨議員的這次行動,無疑是向全球企業發出了一個明確的信號:在涉及台灣主權的問題上,美國國會正在加強關注,並期望美國企業能夠採取符合美國政策的立場。這場關於名稱的較量,遠不止於文字本身,它觸及的是更深層次的政治、經濟和價值觀的衝突與互動。未來,我們或許會看到更多類似的施壓事件,促使跨國企業在全球營運中更加細緻地處理敏感的政治議題。