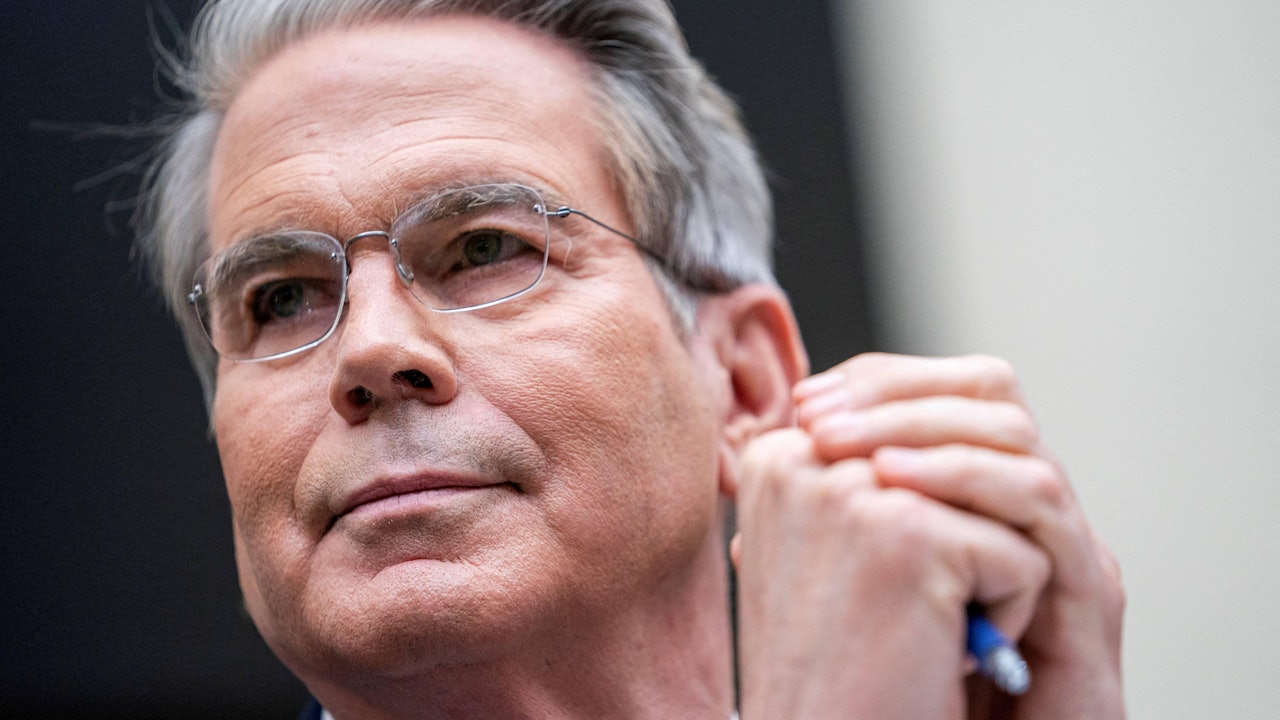

貿易關係,如同人際互動,需要誠懇與互信才能長久維繫。當一方感受到缺乏「善意」時,關係的裂痕便可能擴大。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)近日的發言,正是對全球貿易夥伴發出的嚴肅信號:在貿易談判中展現誠意至關重要,否則美國將可能恢復徵收「對等關稅」(reciprocal tariffs)。這不僅是經濟層面的考量,更是對國際貿易規範中「善意原則」的重申與強調。

貿易談判中的「善意」是什麼?

在國際法的脈絡下,「善意原則」(principle of good faith)是一項基本原則,要求各國在履行國際義務和進行國際交往時應當誠實、公正、合理。 特別是在國際貿易談判中,善意原則意味著談判各方應當以開放、透明的態度進行協商,避免採取欺騙、誤導或損害對方合法期待的行為。 它要求各方在談判過程中展現誠懇的意願,尋求互利的解決方案,而非僅僅為了形式上的協商而參與。

貝森特部長提到的「缺乏善意」可能包含多種情況,例如:談判進展緩慢、缺乏實質性承諾、提出不合理的要求、或是在談判之外採取損害對方利益的行動等。 當美國認為其貿易夥伴在談判中未能展現應有的誠意時,便可能考慮採取反制措施。

「對等關稅」的劍與盾

「對等關稅」是美國前總統川普政府時期提出的一項重要貿易政策工具,其核心理念是「以牙還牙、以眼還眼」。 簡單來說,如果一個國家對美國出口商品課徵高關稅,美國也將對該國進口商品課徵相同或更高的關稅,以實現關稅的「對等」。 這種政策旨在迫使其他國家降低對美國產品的貿易壁壘,創造更公平的競爭環境。

川普政府在2025年4月2日宣布了一系列「對等關稅」,對許多貿易夥伴課徵了不同程度的稅率,例如對中國課徵145%,對台灣課徵32%。 然而,隨後部分關稅被暫緩實施90天,以給予各國與美國進行談判的機會。 貝森特此次的警告,正是針對那些在這90天談判期內未能展現「善意」的國家。 他強調,對於缺乏善意及未見行動的國家,將會收到明示最高關稅稅率的信函,稅率將回到4月2日宣布的水準。

「對等關稅」可視為一把「劍」,用於迫使貿易夥伴改變其貿易政策;同時,它也是一面「盾」,旨在保護美國國內產業免受不公平貿易行為的影響。支持者認為,這種政策有助於糾正長期的貿易逆差,並鼓勵其他國家開放市場。然而,批評者則擔憂,對等關稅可能導致貿易戰升級,損害全球供應鏈,並最終轉嫁成本給消費者。

談判的藝術與挑戰

貿易談判本身就是一門藝術,需要技巧、耐心和彈性。在當前全球經濟複雜多變的環境下,貝森特發出的警告,讓正在與美國進行貿易協商的國家面臨更大的壓力。目前,美國正在與包括台灣在內的多國進行關稅談判。 台灣方面也正積極應對,外交部表示將配合雙邊節奏,極力爭取最低關稅。

展現「善意」並非單方面的責任,美國在要求貿易夥伴展現善意的同時,自身也應在談判中秉持公平和開放的態度。國際貿易關係是相互的,成功的談判需要雙方的共同努力和妥協。

此次貝森特的警告,再次凸顯了國際貿易體系面臨的挑戰。如何在國家自身利益與全球貿易自由化之間取得平衡,是各國政府需要深思的問題。未來幾個月的貿易談判將至關重要,其結果不僅影響各國的經濟發展,也將重新塑造全球貿易格局。

未來展望:貿易關係的十字路口

貝森特關於恢復對等關稅的警告,將全球貿易關係推向一個新的十字路口。各國如何在維護自身利益的同時,展現談判的「善意」,將直接影響貿易戰是否會再度升溫。

對於依賴出口的經濟體而言,美國恢復高額關稅無疑是一個嚴峻的考驗。企業需要重新評估其供應鏈和市場策略,政府也需要尋求多元化的貿易夥伴和降低風險的措施。同時,這也可能促使各國更積極地參與貿易談判,尋求互利的解決方案,避免貿易摩擦的進一步擴大。

總之,貝森特的警告不僅是一個關於關稅政策的聲明,更是對國際貿易規範和各國在其中應扮演角色的重要提醒。在充滿不確定性的全球經濟環境下,各國能否以「善意」為指引,共同維護開放、公平的貿易體系,將是未來一段時間內全球經濟發展的關鍵。