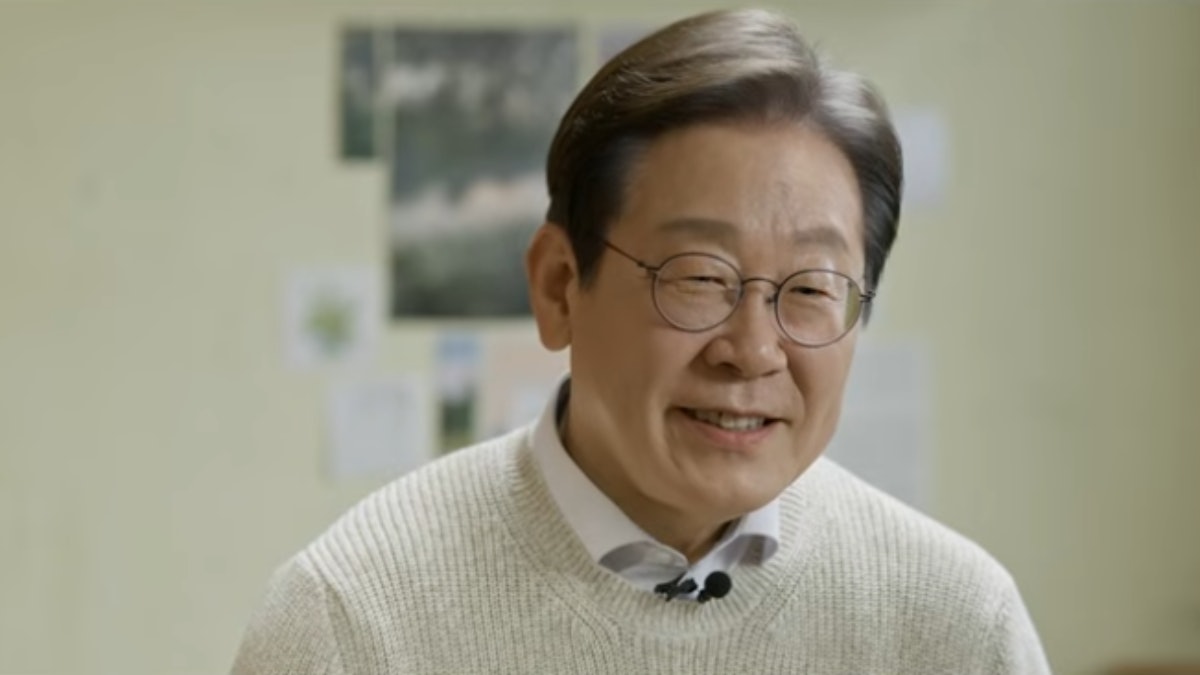

在韓國總統大選進入白熱化階段之際,一位主要候選人拋出了一項極具份量且可能牽動國本的政見:修憲推動總統四年連任制。這不單純是任期長短的改變,更觸及了韓國政治體制的核心,以及權力制衡的敏感神經。尤其當提出者同時強調此修憲「不適用於自己」時,箇中深意更值得我們細細剖析。

憲政改革的浪潮:為何是四年連任?

現行韓國憲法規定總統任期五年,不得連任。這項設計源於過去軍事獨裁的歷史陰影,旨在防止權力過度集中於一人之手。然而,隨著民主化進程的深化,五年單任制也暴露出一些問題。五年任期看似足夠,卻可能導致總統為了追求短期政績而忽略長遠規劃;無法連任則可能讓即將卸任的總統成為「跛鴨」,影響施政效率和政策延續性。

正是在這樣的背景下,將總統任期改為四年並允許連任的討論時有浮現。 支持者認為,四年任期更符合現代民主國家的潮流,而允許連任則能讓總統在第一個任期結束時接受選民的「期中考」。 若施政得當,連任將提供政策延續性的空間;若表現不佳,選民也能及時透過選票換下不適任的領導人,強化了對政權的問責。 這種制度設計,被認為能更有效地平衡施政效率與權力制衡。

修憲的複雜路徑與挑戰

修憲並非易事,需要經過國會的同意以及全民公投。 總統候選人提出修憲政見,固然展現了改革的決心,但能否最終實現,仍取決於多方因素。 首先,國會的政治生態是關鍵。修憲需要一定比例的國會議員支持,這意味著候選人需要與其他政黨進行協商和溝通,爭取共識。 其次,全民公投的結果充滿不確定性。雖然民調可能顯示部分民眾支持修憲,但實際投票時,選民會考慮到各種因素,包括對修憲內容的理解、對政治人物的信任程度等。

此外,修憲內容的具體條文也至關重要。 除了總統任期和連任問題,修憲還可能涉及其他方面的改革,例如限縮總統否決權、調整監察院隸屬關係等。 這些條文的設計將直接影響未來韓國政治權力結構的分配,需要審慎討論和協調。

「自己不適用」的深意:策略還是原則?

這位總統候選人明確表示,即使修憲成功,新的四年連任制也不會適用於他自己。 這句話一出,立刻引發了廣泛關注和討論。

從策略層面來看,強調「自己不適用」可能是一種爭取選民信任的方式。 透過表明修憲並非為自己量身打造,候選人可以降低外界對其謀求個人政治利益的質疑,塑造出為國家長遠發展考量的形象。 在韓國政治中,總統任期末期的「跛鴨」現象以及對權力腐敗的擔憂普遍存在,候選人此舉或許是為了回應這些疑慮。

然而,從原則層面來看,強調「自己不適用」也與憲法精神相符。 根據韓國憲法規定,修憲不適用於提出該修憲提案時的在任總統。 這項規定旨在避免執政者利用修憲來延長自身任期或改變連任規則,維護憲法的穩定性和公正性。 因此,候選人的表態,既是遵循憲法原則,也是向選民傳達遵守法治的信號。

權力制衡與政治文化的演進

修憲不僅僅是法律條文的修改,更是韓國政治文化演進的一個縮影。 總統任期制度的變革,與韓國社會對權力制衡、政治責任以及民主成熟度的認知息息相關。 過去的五年單任制在一定程度上限制了總統的權力,但也帶來了政策不連續和政治僵局的問題。 引入四年連任制,目的在於在賦予總統一定施政空間的同時,透過中期選舉的壓力來強化責任感。

此外,修憲的討論也可能觸發更廣泛的政治體制改革的思考。 例如,是否需要調整國會與總統之間的權力關係? 如何更好地實現行政、立法、司法之間的制衡? 這些問題都可能在修憲過程中被提出,並對韓國未來的政治格局產生深遠影響。 候選人提出的其他改革構想,例如限縮總統否決權、由國會推薦總理人選等,都反映了對分散總統權力的思考。

結語:一場關乎未來的憲政辯論

將總統任期改為四年並允許連任的修憲提案,是韓國政治生活中的一件大事。 這不僅是對現行制度的挑戰,更是對韓國未來政治走向的探索。 候選人提出此政見,並強調「自己不適用」,既有其策略考量,也符合憲法原則。 然而,修憲之路漫長且充滿變數,需要跨越國會的門檻,贏得全民的支持,並在具體條文上達成共識。 這場關於憲政改革的辯論,將持續牽動著韓國的政治神經,並塑造著這個國家的未來。