擘劃未來交通藍圖:洪水橋/厦村綠色集體運輸系統的願景與挑戰

當我們談論新發展區,除了拔地而起的高樓和日漸增長的居民,更重要的是如何讓這個區域「動」起來,讓生活在其中的人們能夠便捷地穿梭往來。洪水橋/厦村新發展區,這個被寄予厚望的區域,正逐步勾勒出其未來的交通骨幹——智慧綠色集體運輸系統。然而,正如所有宏大計劃的推進,這項系統的發展並非一蹴可幾,而是分階段、分步驟地進行,其中蘊含著對效率的追求,也面臨著未知的挑戰。

踏出第一步:1號線的先行

這套規劃中的智慧綠色集體運輸系統,總長約16公里,共規劃了3條路線,旨在貫通洪水橋/厦村和元朗南兩個新發展區,並與現有的屯馬線及輕鐵網絡緊密連接,為區內約30萬居住人口及約16萬就業人口提供便捷的交通服務。 而在藍圖上,最先被點亮的,是1號線的部分路段。這條長約4.5公里的先行段,將由輕鐵泥圍站一路延伸至洪水橋/厦村新發展區內的物流、企業和科技區一帶,預計設置7個車站。 按照目前的規劃時程,這第一階段的路段最快有望在2031年落成。 這意味著,未來居住或工作在這個區域的居民,將可以享受到一種全新的出行體驗,這不僅是交通方式的改變,更是生活模式的革新。

無軌勝有軌?智慧綠色集體運輸的特色

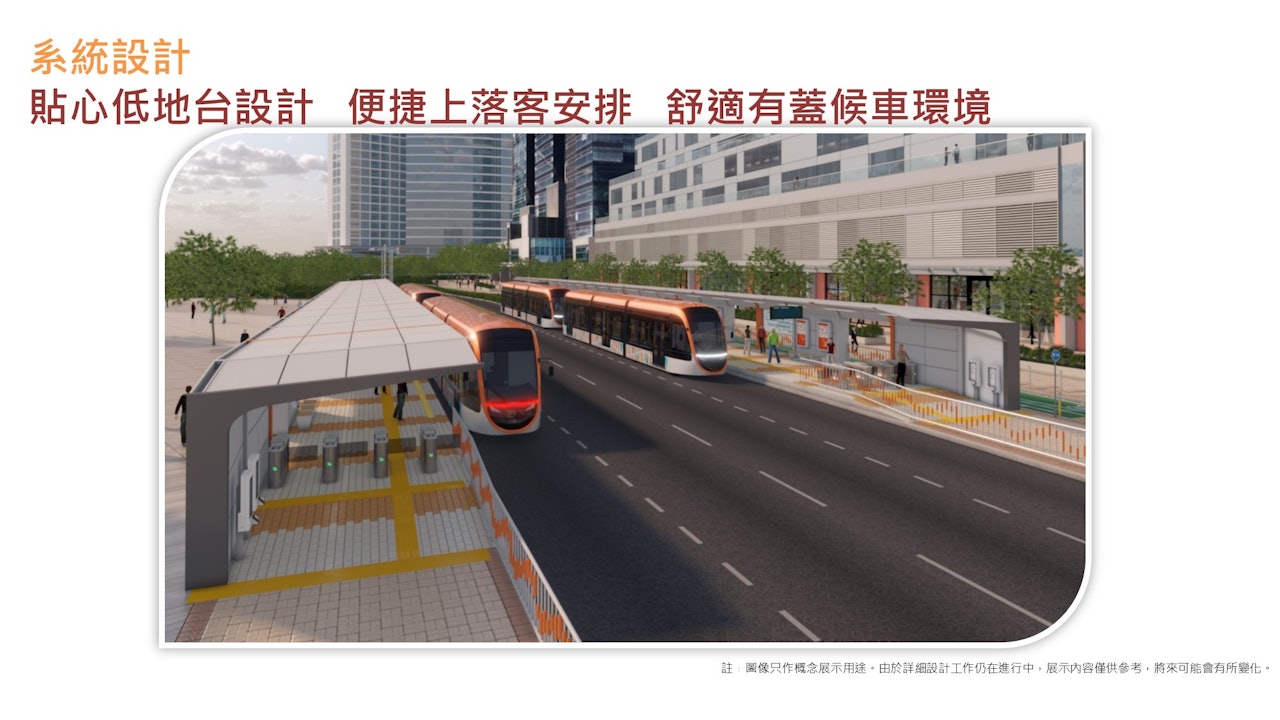

這個系統最引人注目的特點之一,就是採用「環保路面模式」。 它不像傳統鐵路那樣需要實體軌道和架空電纜,而是直接在路面上行駛。 這種「無軌」的設計,帶來了多重優勢。首先,它具備更大的靈活性,可以根據實際需求更靈活地調整路線和班次。 其次,由於無需大量固定的基礎設施,對周邊環境的影響相對較小,也更易於融入社區景觀。 更重要的是,這種模式有助於節省建造時間和成本。 此外,系統的車站將採用低地台設計,並配合車外收費系統,方便乘客快速上落。 在部分與主要或繁忙路段的交界處,當局也會採取分層分隔的設計,例如設置高架段,以減少對現有交通的影響。 據悉,1號線靠近泥圍站以及位於物流、企業和科技區內的某些路段,都將採取高架形式。

待解的謎團:2號線與3號線的進度

然而,藍圖上的色彩並非全都一樣明亮。儘管1號線的首段有了明確的落成時間表,但整個系統的另外兩條線路——來往流浮山和屯馬線天水圍站的2號線,以及來往元朗南新發展區和屯馬線天水圍站的3號線,目前仍未有確切的時間表。 這兩條線路的重要性不言而喻,它們將進一步擴大系統的覆蓋範圍,連接更多重要的節點,對於提升整個區域的交通效率至關重要。然而,它們的進度似乎落後於1號線。

分階段推進的考量與爭議

當局採取分階段推展策略,主要是考慮到洪水橋/厦村新發展區不同階段的發展進度和交通需求。 運輸及物流局局長曾表示,先發展1號線部分路段,是因為該區域較快會有居民遷入。 這種按部就班的方式,似乎是為了讓交通基建與新發展區的人口增長同步,避免資源的浪費。

然而,也有聲音對這種分階段的規劃提出了質疑。有立法會議員認為,新發展區基本上是「一張白紙」,理應在起步階段就能夠規劃整套系統,分階段推展可能會影響整個區內交通網絡的效益。 他們認為,只有全盤規劃,才能更清晰地評估新系統與現有公共交通(如巴士、小巴)之間的效益比較。 此外,考慮到元朗南發展區與洪水橋/厦村的發展步伐相若,但連接元朗南的3號線卻未有時間表,這也引發了一些擔憂。

前瞻與展望:期待藍圖完整呈現

智慧綠色集體運輸系統的規劃,無疑為洪水橋/厦村和元朗南新發展區描繪了一個令人期待的交通未來。1號線首段的先行建設,是實現這個願景的重要一步。然而,要讓整個系統真正發揮其應有的效益,提升區域的交通便利性,連接更廣泛的社區,2號線和3號線的規劃和建設進度同樣關鍵。

隨著規劃文件的逐步提交和區議會的討論,我們期待當局能夠對外界的疑問給予更清晰的回應,並在未來逐步完善整個系統的藍圖。一個高效、便捷、環保的集體運輸系統,不僅是新發展區宜居宜業的基石,更是香港邁向智慧城市的重要標誌。希望在不久的將來,洪水橋/厦村和元朗南的居民,都能夠看到這條「綠色動脈」完整地跳動起來,將夢想的藍圖變為觸手可及的現實。