一起被判決:探究日籍男子在華間諜案的深層意義

在國際關係錯綜複雜的當下,一名日籍男子在中國被裁定間諜罪成,判囚12年,無疑是一起引人注目的事件。這不僅是一則法律新聞,更是窺探中日關係、法律體系差異以及個人在其中可能面臨風險的一個視角。這宗案件究竟揭示了哪些深層的問題?其影響又將如何延續?讓我們一同深入剖究。

無聲的波瀾:案件概況回顧

這起案件的主角是一位年約50多歲的日籍男子,他於2021年12月在上海被拘留。 隨後,他在2023年8月遭到起訴。 經過審理,上海市法院於近日裁定其間諜罪名成立,並處以有期徒刑12年。 令人注意的是,此案的起訴內容並未對外公開。 雖然日本駐上海總領事館人員獲准到法院聽取宣判,但出於保障當事人隱私的考量,案件詳情並未被透露。

事實上,這並非近年來首起日本公民在中國因涉嫌間諜活動而被捕的案件。 自2014年中國實施《反間諜法》以來,已有多名日本公民被拘留,其中不乏被判刑的情況。 例如,2023年3月,日本藥廠安斯泰來的一名日籍高層在北京因涉嫌違反《反間諜法》被拘留,其案件已於去年11月進行首次庭審。 此外,2023年2月也有一名日本男子在湖南被判間諜罪成,判監12年。 這些案件的頻發,無疑增加了在華日本人的擔憂,尤其對於中國不透明的司法制度感到不安。

法律的界線:反間諜法下的模糊地帶

中國的《反間諜法》在近年來經歷了修訂,其定義和適用範圍引發了國際社會的廣泛關注。 這部法律不僅規範了傳統意義上的間諜行為,也將竊取國家秘密、情報,甚至進行「非法提供對外」等行為納入其中。 然而,對於何謂「國家秘密」或「情報」,法律條文的界定有時顯得較為寬泛,這就給實際操作帶來了一定的模糊性。

對於在中國經商或進行學術交流的外籍人士而言,這種模糊性尤為令人擔憂。 一些在其他國家被視為正常商業活動或學術研究的行為,在中國的《反間諜法》下可能被解讀為危害國家安全的行為。 例如,收集行業數據、進行市場調查、或與相關人士進行交流,都可能在無意間觸碰到法律的紅線。 這種情況下,個人可能在未意識到自身行為已違法的情況下,面臨被拘留、審判甚至判刑的風險。

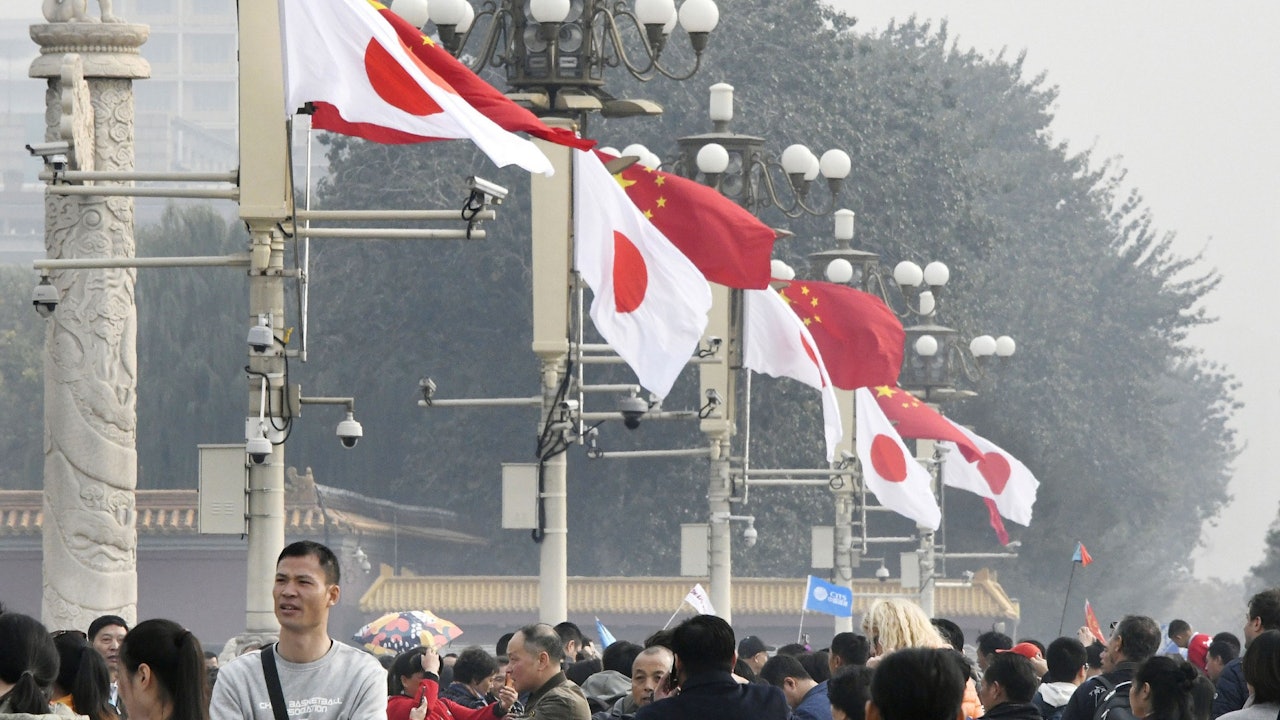

外交的角力:案件背後的國際關係

日籍男子被判間諜罪的案件,無疑對中日兩國關係帶來新的挑戰。 日本政府對於本國公民在中國被捕判刑表達了關切,並持續呼籲中方盡快釋放被拘留的日本公民,同時確保司法程序的透明度以及人道地對待被拘留人士。 然而,中國方面則強調,中國是法治國家,所有來華的外籍人員必須遵守中國法律,違法犯罪者必被依法追究。 中國外交部發言人毛寧更指出,近年來日本公民類似案件屢有發生,建議日方加強對本國公民的教育和提醒。

這類案件的發生,不僅影響了兩國的政治互信,也對民間交流和商業往來產生了負面影響。 在華日本人對自身的安全感到擔憂,這可能會導致部分人選擇離開中國,或是降低在華的商業活動規模。 同時,這也可能讓有意前往中國的日本企業或個人望而卻步。 從更廣泛的層面來看,這類事件也加劇了外界對於中國投資環境和法律風險的擔憂。

個人的困境:身陷囹圄的無助

對於身陷囹圄的日籍男子而言,這無疑是一場個人的悲劇。 在一個語言不通、法律體系陌生的環境下,他需要面對漫長的司法程序和嚴酷的牢獄生活。 由於案件細節的缺乏透明度,外界很難了解其被指控的具體行為以及判決的依據。 這種不確定性,不僅讓當事人承受巨大的精神壓力,也讓其家人和朋友感到無助。

這起案件也再次提醒我們,在跨國交流日益頻繁的今天,了解和遵守當地法律的重要性。 然而,當法律本身存在模糊地帶,或是政治因素介入其中時,個人即使小心謹慎,也可能難以完全避免風險。 這也凸顯了國際社會在促進法律透明度和保障外籍人士合法權益方面的共同責任。

前行的十字路口:展望未來

日籍男子在中國被判間諜罪的案件,是一面鏡子,折射出中日關係中的敏感面向,以及中國法律體系在外界眼中的不確定性。 在未來,這類事件是否會持續發生,將很大程度上取決於中日兩國如何在敏感問題上進行溝通與協調。

對於在華的外籍人士而言,提高法律意識、了解中國的法律法規是必要的防範措施。 同時,各國政府也需要加強與中國的溝通,爭取為本國公民提供更完善的領事保護和法律協助。 只有在相互理解和尊重的前提下,才能減少類似事件的發生,為國際交流與合作創造更為穩定的環境。 這條前行的道路充滿挑戰,需要各方共同努力,才能找到通往信任與合作的橋樑。