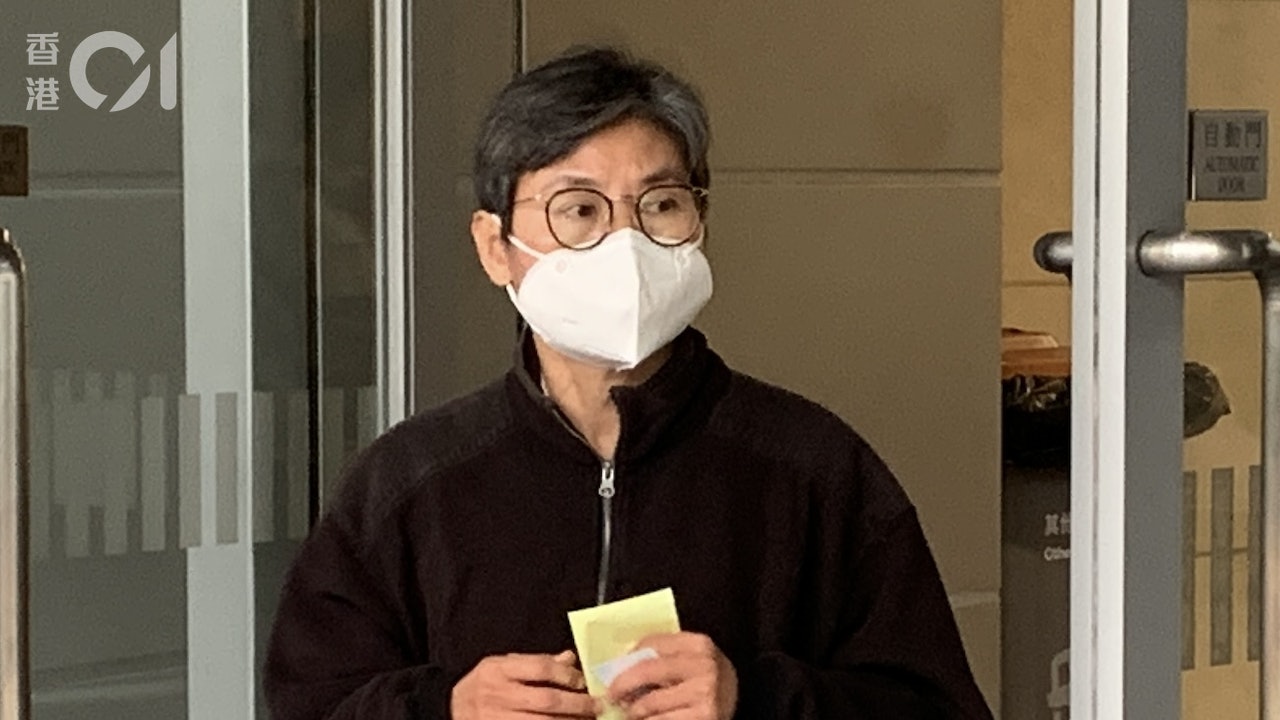

當疫情的陰霾籠罩,人們對健康充滿焦慮,一紙「免針紙」成為了部分人規避疫苗接種的途徑。然而,當這份醫學證明不再是基於嚴謹的臨床診斷,而是成為快速通關的憑證,其背後的醫學倫理與法律責任便浮現出來。近期一宗涉及西醫蔡淑梅被控濫發逾萬張免針紙的案件,引發社會廣泛關注,特別是控方擬修改控罪,更將案情推向新的焦點。

疫情下的「通行證」:免針紙的誕生與爭議

在新冠疫苗接種成為全球抗疫重要策略的背景下,各國紛紛推出不同的疫苗通行證制度,以鼓勵接種並限制病毒傳播。香港亦實施了疫苗通行證,要求市民進入指定場所必須完成疫苗接種。然而,部分人士因健康狀況不適合接種,醫學豁免證明書(俗稱「免針紙」)應運而生,旨在為這些人士提供豁免。原本立意良善的制度,卻也成為了漏洞,引發了濫發「免針紙」的爭議。

萬張「免針紙」的重量:蔡淑梅醫生案的案情聚焦

本案的關鍵人物是西醫蔡淑梅。她被指控在2022年1月至9月期間,向逾萬人發出超過1.2萬張免針紙,而其中絕大多數,據控方所述,是以「疫苗恐懼症」(Vaccine Phobia)作為豁免理由。 控方認為,「疫苗恐懼症」並非一個普遍認可的醫學理由來豁免疫苗接種。 案件最初涉及16項不誠實取用電腦罪及與其丈夫相關的洗黑錢罪。

控方在案件開審前提出申請,擬新增一項涵蓋範圍更廣的「不誠實地意圖欺騙而取用電腦」罪,以涵蓋被告在2022年1月至9月期間持續發出大量免針紙的情況。 控方指出,這段期間內發出了12,768張證明書,涉及11,628人,其中12,749張以「疫苗恐懼症」為由發出。 控方認為,被告持續以相若理由、透過同一電腦系統犯案,目的是讓人無需接種疫苗。

控方「放大一千倍」的理據與辯方挑戰

控方申請修改控罪,將原本針對15名病人的指控,擴展至涵蓋逾萬張免針紙,引起辯方的強烈反對。 辯方認為,這等同於將原本的「單案放大了一千倍」。 辯方指出,控方原本的控罪基礎是基於15名病人的當時身體狀況與發出的證明書不符,並只會傳召這15名病人作供。 現在控方試圖以這15人的情況來推論其他上萬人的情況,辯方認為這對被告不公,也使得辯護變得極為困難,特別是在開審前才提出如此重大的修改。

辯方進一步質疑,即使控方專家報告認為疫苗恐懼症屬於心理疾病,但蔡淑梅醫生採納此理由發出免針紙不一定代表虛假不實。 辯方強調,每個人的身體狀況都是獨立的,不能以15人的情況一概而論上萬人。 如果控方堅持以15人來證明其餘絕大多數免針紙的不實性,將使證據陷入混亂。

庭上的交鋒:診症時間與簽發數量

控方為了支持濫發的指控,提出了一些環境證據。例如,控方指出被告曾在三日內發出逾800張證明書。 控方認為,以每位病人診症時間之短、被告發出證明書數量之多,以及診斷報告中出現錯字等「馬虎」情況,足以推論被告存在濫發行為。 這些細節描繪出一幅畫面:在疫情的特殊時期,醫生診室門庭若市,大量「免針紙」在短時間內湧現,其背後的醫學專業判斷是否被壓力或利益所取代,成為法庭需要深入審視的問題。

「疫苗恐懼症」的灰色地帶:醫學與法律的界線

「疫苗恐懼症」作為一個心理疾病,其在醫學上的診斷標準以及是否構成豁免接種的充分理由,本身就存在一定的複雜性。辯方提出,即使專家報告認為疫苗恐懼症是心理疾病,醫生基於此理由發出證明書也未必是虛假的。 這觸及了醫學專業判斷的自主性與公共衛生政策要求之間的平衡。醫生在診症時需要考量病人的個別情況,但也應遵循普遍認可的醫學原則和倫理規範。當醫生髮出的證明書數量異常龐大,且理由集中在某幾個較為「方便」的選項時,就難免會引發外界對其專業判斷的質疑。

超越個案的思考:制度的漏洞與人性的考驗

這宗案件不僅僅是一名醫生面臨的法律訴訟,它也折射出疫情下社會的某些面向。在強制性的疫苗通行證政策下,一部分不願接種疫苗的人士尋求各種途徑規避,而一些醫療專業人士可能在其中扮演了不當的角色。這提醒我們,任何公共衛生政策的實施,都需要考慮到其可能產生的社會影響和潛在的漏洞,並需要建立有效的監管機制。

同時,這宗案件也考驗著司法系統如何在處理涉及大量個案的訴訟中,平衡效率與公平。控方希望透過擴大控罪範圍來簡化審訊流程,但辯方擔憂這會犧牲個別病人的具體情況,對被告造成不公。法庭需要在控辯雙方的陳詞中,審慎衡量如何才能最公正地呈現事實,並依法作出裁決。

前路的崎嶇:案件的走向與影響

控方申請修改控罪的決定,為這宗案件增添了更多變數。法庭需要就是否批准控方申請作出裁決。 如果申請獲批,案件的審訊範圍將顯著擴大,辯方也需要更多時間來準備應對。 無論最終裁決如何,這宗案件都將對未來類似案件的處理,以及社會如何看待醫生在公共衛生危機中的角色,產生深遠的影響。 它提醒著醫療專業人士,在面對壓力和誘惑時,堅守醫學倫理和專業判斷的重要性。同時,也促使社會反思,如何在應對公共衛生挑戰的同時,保障個體權益,並完善相關制度,避免漏洞被濫用。

案件仍在進行中,真相有待法庭的進一步審理和裁決。然而,這宗涉及逾萬張「免針紙」的案件,無疑已經在社會上敲響了警鐘,引發我們對醫療專業、法律責任以及人性在特殊時期所面臨考驗的深刻反思。