當國際舞台的燈光再次聚焦於中美兩國,一場在瑞士舉行的會談牽動著全球的目光。這不僅是兩大經濟體之間的對話,更是複雜多變的國際關係在經濟領域的縮影。從這次會談中,我們試圖解析其背後的動機、過程以及可能帶來的影響。

冰山一角下的暗流湧動

近年來,中美關係可謂波折不斷,從貿易爭端到科技限制,再到地緣政治角力,兩國之間的緊張氛圍始終未能完全消散。然而,在這樣的大背景下,雙方官員仍會尋求對話的機會,這本身就傳遞出一些值得玩味的訊號。這次在瑞士舉行的會談,表面上是聚焦經濟議題,但檯面下的暗流卻可能更為複雜。它可能代表著雙方在某些領域尋求共識的努力,也可能僅是維持溝通管道暢通的一種策略。

瑞士之約:誰敲響了門?

會談的地點選擇在瑞士,這個素來以中立國聞名的國家,似乎為這次敏感的對話提供了一個相對緩和的環境。然而,更引人好奇的是,究竟是哪一方主動促成了這次會面?這個問題的答案,或許能透露出當前雙方在經濟對話上的急迫程度與戰略考量。

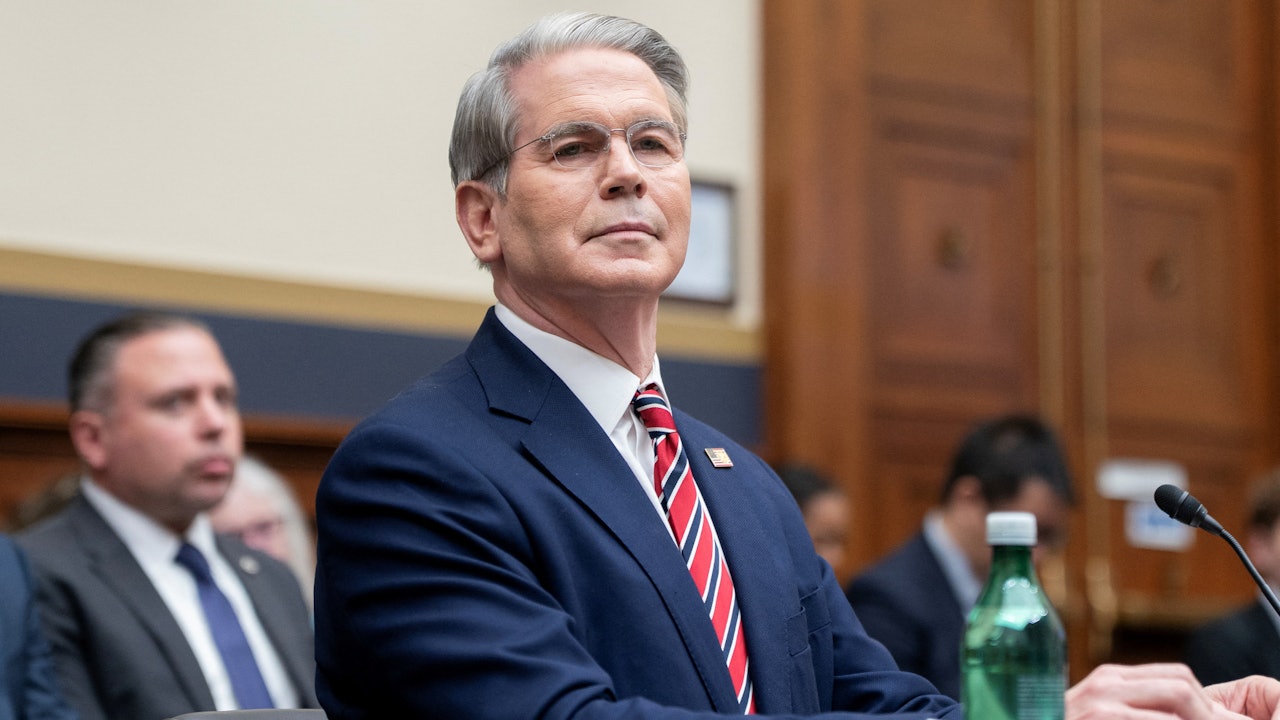

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)與中國國務院副總理劉鶴在瑞士蘇黎世舉行了首次面對面會談。 這次會面是自美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼會晤後,兩國間最高層級的官員接觸之一。 美國財政部表示,這次會談是「坦率、實質與建設性」的溝通。 中國商務部也證實這次會晤旨在加強經濟與金融政策協調,並落實去年習近平與拜登會談達成的一致意見。 雖然雙方都強調了溝通的重要性,但關於誰主動提出這次會談,相關報導中並未明確指出。一些報導提及,葉倫在前往非洲參加會談的途中繞道瑞士與劉鶴會面,這或許暗示了美方對這次對話的重視。 也有報導指出,雙方在去年峇里島G20峰會期間,兩國元首會晤後,便開始了一系列溝通,而這次會談是後續的一環。

然而,葉倫在被問及誰主動提出會談時「口啞啞」的反應,更是增添了幾分神秘色彩。這種「口啞啞」的狀態,可以是出於外交禮儀的考慮,避免過度強調某一方的主動性,以維持雙方對等的姿態;也可能是因為這個問題本身就觸及了敏感的神經,不便公開說明。在充滿博弈色彩的國際關係中,誰先伸出橄欖枝,往往被視為一種姿態,甚至是一種戰術。因此,無論是哪一方主動,都可能被外界解讀出不同的含義。這種「口啞啞」的回應,恰恰反映了這個問題的微妙性。

務實對話的內容與挑戰

撇開誰主動的問題,更重要的是這次會談的實質內容。根據報導,雙方就總體經濟形勢、金融議題以及氣候變遷等領域交換了意見。 美國財政部表示,雙方同意進一步加強在總體經濟及金融議題上的溝通,對全球經濟運作至關重要。 此外,雙方也同意加強氣候融資方面的合作。

然而,這並不代表雙方之間沒有分歧。美國持續對中國的非市場經濟行為和產業補和表達擔憂。 此外,美國對高科技產品的出口限制也一直是雙方關係中的敏感點。 儘管有這些挑戰,雙方仍然認識到保持溝通的重要性。葉倫在此次會談後表示,這次會談是「直接、實質性且富有成效」的,有助於讓美中關係「更站穩腳步」。

這次會談是在全球經濟面臨諸多不確定性的背景下舉行的,包括高通膨、能源危機以及供應鏈中斷等問題。在這樣的時刻,中美兩個全球最大的經濟體進行對話,對於協調宏觀經濟政策、穩定全球市場具有重要意義。雙方同意加強在氣候融資方面的合作,也顯示出在應對全球性挑戰方面的潛在合作空間。

從「口啞啞」到坦誠溝通的可能性

葉倫的「口啞啞」或許不是迴避,而是一種策略性的模糊。在複雜的外交場合,過於明確的表態有時反而會限制了未來的彈性。這次會談雖然沒有取得具體突破,但至少維持了高層級的溝通管道。 這對於避免誤判、降低風險至關重要。

未來的中美經濟關係仍然充滿挑戰,但在保持溝通的基礎上,雙方或許能在特定領域找到合作的機會。例如,在應對氣候變遷、打擊洗錢等全球性問題上,中美兩國的合作至關重要。 這次瑞士會談,無論誰主動,都提供了一個難得的對話平台,為未來更深入的溝通奠定了基礎。雖然前路漫漫,但只要對話持續,希望的火苗就不會熄滅。

餘音繚繞:對話的深層意義

這次中美財政高官在瑞士的會談,不應僅僅被視為一次單獨的事件。它是中美關係大棋局中的一步,反映了雙方在激烈競爭中尋求最低限度合作的現實需求。葉倫的「口啞啞」回應,或許是這次會談最富人情味的一個片段,它提醒著我們,在冰冷的國際政治和經濟數據背後,是人與人之間的互動,以及語言所無法完全承載的複雜情感與策略考量。

這次會談的深層意義在於,即使在困難時期,對話的價值依然存在。它或許不能立即解決所有問題,但能夠增進理解,減少誤判,為未來的轉圜留下空間。在充滿不確定性的世界裡,保持溝通本身就是一種穩定力量。