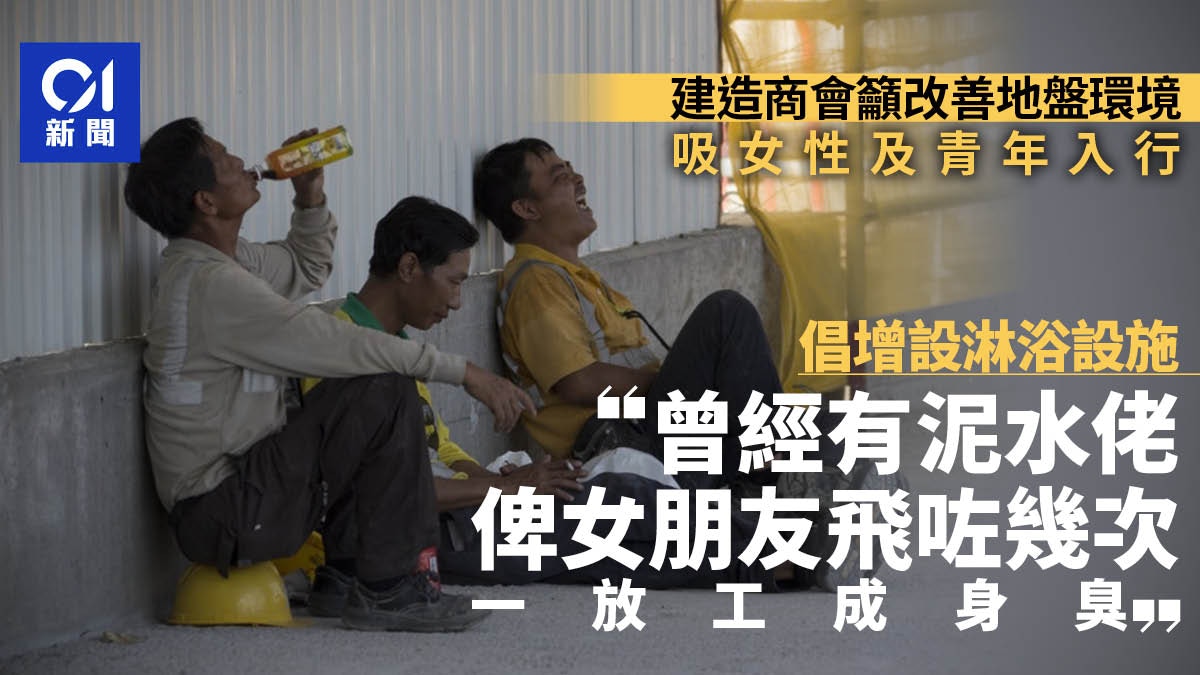

一陣味,可能不只是汗水和泥塵。它承載著烈日下的辛勞、地底下的濕氣、與鋼筋水泥為伍的日常,更可能,是一種難以啟齒的社會標籤。當那位泥水工帶著一身「業績」回到家,換來的不是讚賞,而是女友的離棄,這個故事聽來或許戲劇化,卻殘酷地揭示了傳統建築行業,尤其是一線工人,面臨的困境不只是體力透支,更是形象與尊嚴的挑戰。這不只是一個個人的愛情悲劇,更是整個行業在爭奪人才戰場上的縮影。

這個故事,像一聲警鐘,讓建造業界不得不正視,為何年輕一代對這個本應充滿機會的領域卻步。地盤工作被普遍認為是「粗重」、「骯髒」、「危險」,放工後一身狼狽,連基本的社交和約會都可能受影響。這種觀感,比實際工作的艱辛更具殺傷力,它築起了一道無形的牆,阻礙了「新血」的流入。

人才荒下的行業喘息

香港的建造業正值青黃不接。大量基建項目上馬,舊有建築需要維修更新,市場需求旺盛。然而,老師傅逐漸退休,年輕人卻不願意接棒,導致技術工人短缺成為燃眉之急。這個問題不僅拖慢工程進度,推高成本,更影響到香港長遠的發展動力。過去,人們可能會因為生計選擇地盤工作;現在,社會提供了更多元化的選擇,年輕人更看重工作環境、職業前景以及社會認同感。如果一份工作讓你連約會都尷尬,甚至失去伴侶,那吸引力自然大打折扣。

因此,建造商會提出在地盤增加三項設施的建議,絕非無的放矢,而是針對行業痛點下的一劑猛藥,試圖從根本上改善工作體驗,提升行業形象,希望能像「吸血鬼」般,強勁地吸引新鮮血液。雖然具體是哪三項設施,報導中可能未盡詳述,但我們可以從改善工作環境、提升工人福祉的角度,合理推測其可能內容及其背後的用意。

設施一:洗滌與更衣的尊嚴空間

最直接聯想到、也最能解決「一身臭」問題的,便是改善甚至升級地盤的洗滌和更衣設施。想像一下,一個現代化的淋浴間,不僅有充足熱水,更提供乾淨的毛巾、沐浴用品,以及一個獨立、衛生的更衣區域。這不單是洗去污垢,更是洗去工作帶來的疲憊和尷尬。

目前許多地盤的洗手間和淋浴設施,往往簡陋、狹窄、衛生條件堪憂。工人結束一天辛勞後,可能只能用冷水沖洗,或者連基本的清潔都難以實現,只能帶著一身汗臭和泥塵回家。這不僅影響他們的個人衛生和健康,更讓他們在轉換身份、融入非工作場景時感到自卑。一個舒適、乾淨的洗浴更衣空間,能讓工人在放工後煥然一新,以清爽的面貌去約會、去聚會、去與家人朋友相處。這是一種最基本的人性關懷,也是重塑行業形象的第一步。當年輕人知道即使做地盤,放工後也能乾淨俐落地去見朋友,這種顧慮就會大大減少。

設施二:身心喘息的休憩綠洲

地盤工作通常伴隨高強度的體力勞動,無論酷暑嚴寒,工人都需要在戶外或半戶外環境作業。提供一個能讓工人在工餘時間真正放鬆、休息的設施,顯得尤為重要。這可能是一個配備空調或暖氣、舒適座椅、飲水機甚至微波爐的休息室。

這個休憩空間不僅是用餐、飲水的地方,更是一個遠離噪音、塵土、高溫或低溫的庇護所。在這裡,工人可以閉目養神,恢復體力;可以與工友輕鬆交流,建立情誼;也可以利用碎片時間處理個人事務,甚至學習。在高壓的工作間隙,有這樣一個能讓人「回血」的空間,能有效緩解疲勞,減少因疲憊導致的意外,提升工作效率和安全性。對於年輕一代而言,他們更注重工作與生活的平衡,一個舒適的休息環境,顯示出僱主對員工健康的重視,這是一種「軟實力」的吸引。它告訴他們,這份工作不只是出賣勞力,你的身心健康也同樣被關心。

設施三:數位連結與個人儲物空間

在資訊爆炸的時代,即使在地盤工作,與外界保持聯繫也同樣重要。第三項設施或許會聚焦在提供便利的數位連結和安全的個人儲物空間。例如,在地盤範圍內提供穩定的 Wi-Fi 網絡,設置充電設施;以及為每位工人提供帶鎖的個人儲物櫃。

免費 Wi-Fi 和充電點,讓工人在休息時間可以方便地使用智能手機,與家人保持聯繫、瀏覽資訊、甚至進行線上學習。這讓他們感受到與現代生活的連結並未因工作而中斷,也讓等候工作的零碎時間變得更有效率和愉快。而安全的個人儲物櫃則解決了財物存放的問題,讓工人可以安心工作,不必擔心隨身物品的安全。這雖然是細節,卻體現了對工人個人財產的尊重和保護。對於年輕人來說,他們習慣於數位化的生活方式,方便的網絡連接是基本需求;一個安全的私人空間,則讓他們感到被重視,這份工作的「正規感」和「歸屬感」也會因此提升。

設施之外:重塑行業文化

建造商會提出的這三項設施,無疑是改善地盤工作環境的實質性舉措,它們直接或間接地解決了工作帶來的困擾,提升了工人的舒適度、尊嚴感和歸屬感。然而,要徹底改變年輕人對建造業的觀感,吸引更多「新血」入行,單靠硬件提升可能還不夠。

行業內部需要更廣泛的文化轉變。這包括但不限於:加強職業培訓和技能提升的機會,讓工人看到清晰的職業發展路徑;提升薪酬福利待遇,使之與工作的辛苦程度和專業性相匹配;加強安全意識培訓和落實,減少事故發生,保障工人生命安全;更重要的是,通過公關宣傳和教育,向社會展示現代建造業的專業性、技術含量和對城市發展的貢獻,破除「粗重」的刻板印象。讓年輕人知道,建造業不只有泥水工,還有工程師、測量師、安全主任、機械操作員等多元化的崗位,而且即使是前線操作,也越來越多地引入了新技術和智能設備。

結語:築起未來的橋樑

從一位泥水工因「一身臭」失去女友的個人困境,到建造商會倡議增設三項設施的行業策略,我們看到的不僅是一個勞動行業面臨的挑戰,更是社會價值觀變遷在就業市場上的體現。年輕一代尋求的,不只是一份糊口的工作,更是一種能讓他們感受到價值、受到尊重、與現代生活不脫節的職業。

建造商會提出的這三項設施,無論具體是哪三項,其核心都在於人本關懷,試圖從改善工作體驗入手,讓地盤不再是落後、封閉的場所,而是能提供基本舒適和便利的現代工作空間。這是吸引「新血」的敲門磚,是重塑行業形象的宣言。但要真正築起連接過去與未來、連結老一輩與年輕一代的橋樑,還需要行業內外持續的努力,共同營造一個更安全、更舒適、更有尊嚴、更有吸引力的建造業未來。唯有如此,才能確保香港的城市建設擁有源源不斷的動力,而年輕人,也能在這個充滿挑戰但也充滿機遇的領域,找到屬於自己的一片天,並且,下班後能自信地去赴每一個重要的約會。