引言

近年來,極端氣候事件頻率與強度顯著上升,全球保險業面臨前所未有的財務壓力。根據瑞士再保險最新分析,地震、颶風等天災可能導致全球保險損失高達3000億美元[4],此數字不僅反映自然災害的破壞力加劇,更凸顯風險管理機制亟待革新。本文將探討天災對保險業的衝擊、現行應對策略的侷限性,以及未來創新解決方案的發展方向。

—

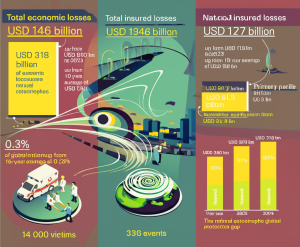

一、天災損失規模擴大:數據背後的警示

瑞士再保Sigma統計顯示,2024年全球自然災害造成的保險損失約1350億美元[1][2],雖低於預測值但已創史上第三高紀錄。值得注意的是,此數據僅涵蓋投保部分實際損失——例如開發中國家因投保率偏低(如印尼部分地區),真實經濟損耗遠超帳面數字[5]。若將未投保資產與間接影響(如供應鏈中斷)納入計算,年度總損失恐突破5000億美元門檻。

造成損失攀升的主因包含三方面:氣候變遷加劇極端天氣強度、人口密集區向高風險地帶擴張(如沿海城市),以及建築規範未能同步更新。以颶風為例,溫暖海水提供更多能量來源,使風暴結構更緊密且移動速度減緩,「滯留型」颶風導致單一區域累積雨量與風損倍增。

—

二、傳統理賠模式的困境與轉型

面對激增的理賠需求,「參數型保險」(Parametric Insurance)成為焦點解決方案。其運作原理是預設客觀觸發條件(如地震震級或降雨量閾值),無需實地查勘即可啟動賠付程序[5]。這種模式具備三大優勢:

然而現階段應用仍受限於兩大因素:精準監測技術尚未普及至所有地區;再保市場對新型產品定價模型缺乏共識。例如印尼嘗試導入洪水參數險時即遭遇基礎水文數據不足問題[5]。

—

三、跨領域協作成關鍵突破口

要實現3000億美元級別風險分攤不能僅靠商業保險機制。香港作為國際金融中心可扮演樞紐角色——透過「巨災債券」(Catastrophe Bond)連結資本市場投資者與承保需求。2024年日本曾發行規模15億美元的颱風巨災債券超額認購達3倍顯示市場胃納量充足。

同時公共部門需強化基礎建設韌性投資並完善早期預警系統。以日本「海嘯防護林」為例其減損效益相當於每年節省20%相關險種保費支出這類預防性措施能直接降低可保風險水平。

—

結論

當3000億美元不再只是預警數字而是潛在常態時產業必須跳脫傳統思維框架從被動理賠轉向主動防禦透過科技賦能精準定價並擴大社會安全網覆蓋範圍才能建構真正具氣候韌性的經濟體系未來十年將是檢驗人類能否駕馭此複雜挑戰的關鍵期需要政府企業與公民社會共同投入這場生存競賽之中。[1][4][5]

資料來源:

[1] www.rmim.com.tw

[2] www.rmim.com.tw

[4] inews.hket.com

[5] ligaasuransi.com

Powered By YOHO AI