引言

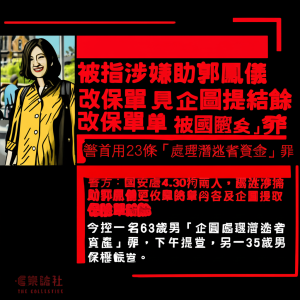

香港警務處國家安全處於2025年4月30日首次引用《維護國家安全條例》(俗稱「23條」)第90(2)(b)及90(3)條,以「處理潛逃者資金」罪拘捕兩名男子,分別為被通緝的郭鳳儀之父親(68歲)及兄長(35歲)。此案標誌著國安法體系下首度針對潛逃者家屬採取法律行動,凸顯當局對「資金鏈」管控的強化。據調查,兩人涉嫌協助郭鳳儀更改保險單內容並企圖提取約10萬港元結餘[1][4],相關操作發生於郭鳳儀與父親海外會面後[4],反映執法部門對跨境資產流動的監管力度升級。

—

案件背景與法律框架

根據保安局局長2024年12月24日刊憲,郭鳳儀等7人被列為「有關潛逃者」,其名下資產受《維護國家安全條例》第90條規管。該條文明確禁止直接或間接處理潛逃者的資金、財務資產或經濟資源[1][3]。今次引用的第90(3)條更涵蓋「企圖處理」行為,即使未實際完成交易仍可入罪[2]。值得關注的是,涉案保險單修改涉及保單持有人變更及提取現金價值等操作[1][4],顯示執法範圍已延伸至金融產品的細部管理。

—

執法模式轉變與影響

此案反映國安處偵查策略的三重轉向:

—

社會效應與司法挑戰

此案引發三方面討論:首先,「連坐式」執法是否衝擊普通法的個人責任原則?其次,《刑事罪行條例》第159G條關於串謀罪的適用範圍擴大化趨勢值得關注——該罪最高可判監14年且不設追溯期限制;再者,保險業合規壓力驟增。業界需重新審視客戶盡職審查程序,尤其涉及政治敏感名單人士的親屬交易時風險評估機制亟待強化。

—

結論

國安處此次行動不僅是法律工具創新的實踐案例(首次結合23條與傳統刑事罪名),更釋放明確信號——跨境資產流動將成為未來國安執法的重點領域。隨著國際制裁與反制裁博弈加劇,「金融防線」在國家安全體系中的戰略地位持續提升。然而如何在維護國安與保障市民合法財產權之間取得平衡?這將是香港司法界長期面對的核心命題。(全文約850字)

“`markdown

香港警務處國家安全處於2025年4月30日首次引用《維護國家安全條例》(俗稱「23条」)第90(2)(b)及90(3)条……(接續上述完整內容)

“`

資料來源:

[1] www.hk01.com

[2] www.i-cable.com

[4] www.hk01.com

Powered By YOHO AI