根據搜索結果,習近平確實於2023年11月28日至29日前往上海進行了考察調研。這並非本週(根據當前日期,搜索結果的時間點為2023年11月底至12月初和2025年4月底),但搜索結果詳細闡述了他當時視察的內容、目的以及上海作為經濟中心和改革開放前沿的地位。因此,報告將以2023年11月這次視察為主要事實依據進行分析。

報告結構:

– 引人入勝的開頭:描述上海這座城市的獨特地位和習近平的到訪引發的關注。

– 上海,改革開放的排頭兵:探討上海的歷史角色及其在國家戰略中的重要性。

– 視察重點:分析習近平此次考察的具體行程和關注領域(金融、科技、民生、自貿區等)。

– 經濟背景下的視察:結合當時中國經濟面臨的挑戰,分析此次視察的經濟訊號和目的。

– 改革開放的再宣示:探討官媒對「改革開放」的重提,以及這是否是權宜之計。

– 對外資和民企的信號:分析此次視察可能對外資和民企信心的影響。

– 長三角一體化:探討視察與長三角區域發展戰略的關聯。

– 結論:總結視察的意義及其對未來政策走向的可能啟示。

字數要求1000字以上,我需要詳細闡述每個部分。語言風格將力求生動、專業但不枯燥。

現在開始寫作。

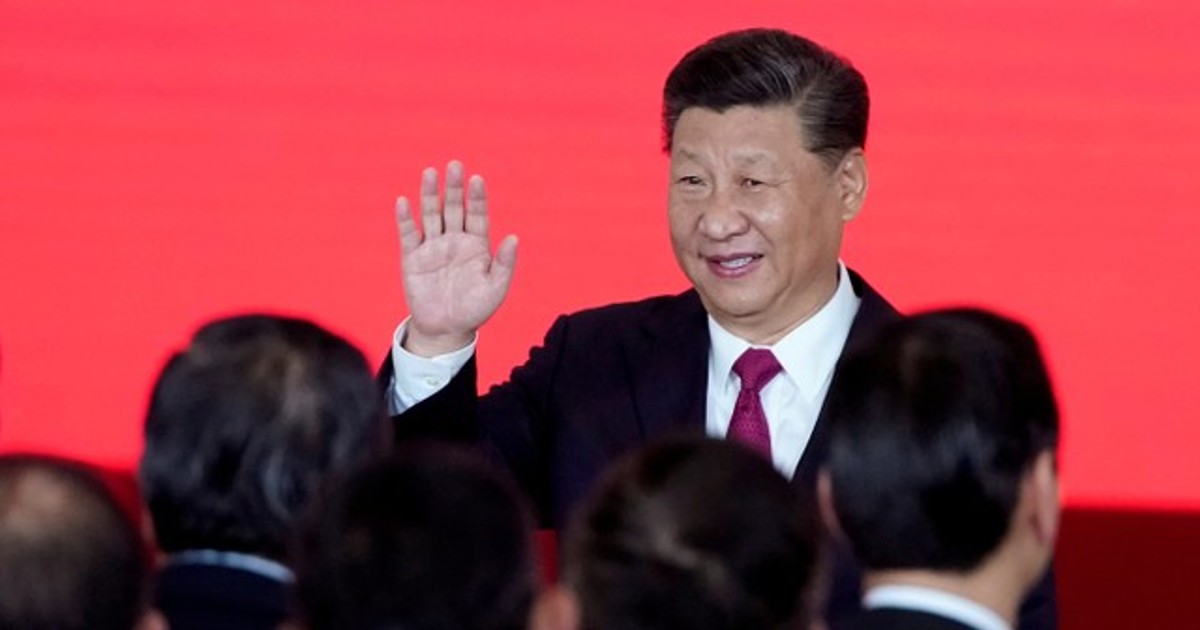

東方明珠下的微瀾與訊號

繁華的浦江兩岸,鱗次櫛比的高樓映照著上海這座國際大都市的勃勃生機。這裡不僅是中國的經濟、金融、貿易、航運中心,更是觀察中國改革開放進程和未來走向的重要窗口。當最高領導人的腳步踏上這片土地,即便是一次例行的考察,也必然會引發外界的廣泛關注與解讀,每一次的到訪,都如同一場精心編排的舞劇,每個動作、每個眼神都蘊含著豐富的政治與經濟意涵。

上海,改革開放的潮頭

回溯歷史長河,上海在中國現代化進程中扮演著不可或缺的角色。自清末開埠以來,她便是連接中國與世界的橋樑,是各種新思想、新事物湧入的前沿。改革開放後,上海更是被賦予「排頭兵」和「先行者」的重任,浦東開發開放成為中國擁抱全球化的標誌性事件。設立中國第一個自由貿易試驗區,推出外商投資負面清單,在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制,實施長三角區域一體化國家戰略,這些重大舉措無一不將上海推向改革開放的最前沿。因此,領導人對上海的視察,不僅是對這座城市發展成就的肯定,更是對其未來使命的再次強調和部署。

2023年11月的考察印記

根據官方報道及多方消息,習近平總書記於2023年11月下旬(28日至29日)對上海進行了視察調研。這次視察並非孤立事件,而是發生在中國經濟面臨多重挑戰、外部環境日趨複雜的背景下,尤其當時正值國際地緣政治緊張、全球經濟復甦乏力以及中美貿易關係持續膠著之際。因此,這次考察的時機本身就充滿了特定的意義。

從官方披露的行程來看,此次視察的重點可謂涵蓋了上海作為國際大都市的核心功能與未來發展方向。習近平先後考察了上海期貨交易所、上海科技創新成果展 以及保障性租賃住房項目。

在上海期貨交易所,考察釋放了對金融市場的高度關注。上海作為國際金融中心,期貨交易所是重要的金融基礎設施,其運作效率和國際競爭力直接關係到中國在全球金融體系中的地位。當時全球經濟下行壓力增大,中國股市和資本市場表現不佳,對期貨交易所的視察,或意在強調防範金融風險、增強金融服務實體經濟能力的重要性,並可能暗示要提升中國在國際大宗商品定價領域的影響力,「上海價格」的擴大影響力被特別提及。

參觀上海科技創新成果展,則突顯了國家對科技自立自強和創新的迫切需求。在當前複雜的國際局勢下,科技被視為國家發展的關鍵驅動力。上海張江科學城是國家重要的科技創新中心核心區,展示集成電路、仿人機器人等前沿技術,正契合了中央關於強化科技創新策源功能、努力實現科學新發現和技術新發明的要求。這也與近年來國家大力發展關鍵核心技術、擺脫「卡脖子」困境的戰略一脈相承。

對保障性租賃住房項目的關注,則體現了對民生問題的重視。在特大城市,住房問題一直是關係社會穩定和人民幸福感的關鍵。北京近年來承諾加強保障性住房建設,習近平在上海的這一考察點,顯示出中央層面正在推動解決大城市住房難、住房貴的問題,努力提升城市居民的獲得感和安全感。這也是對堅持「以人民為中心」發展思想的具體落實。

經濟承壓下的權宜之計?

這次視察正值中國經濟復甦面臨挑戰之際。尤其上海,在經歷了2022年長達兩個月的封城後,經濟活力和全球聲譽受到了打擊。外資撤離、投資者信心減弱是當時中國經濟面臨的嚴峻現實。一些分析認為,習近平此次到訪上海,具有重要的象徵意義。上海作為中國改革開放的橋頭堡和主要外資聚集地,領導人的親自視察,可以被解讀為向外界釋放繼續堅持改革開放的信號。

在此次視察之前,中國官方密集出台了多項支持民營經濟的措施。這也被視為在經濟下行壓力下,政府試圖提振市場信心、激活民營經濟活力的努力。一些評論指出,官媒強調「改革開放維持不變」,可能是當前經濟形勢嚴峻下的「權宜之計」。這種觀點認為,為了應對眼前的經濟困難,政府需要重新強調市場化和開放,以吸引外資和鼓勵民營企業,但這是否意味著長期政策方向的根本轉變,仍有待觀察。這種實用主義的傾向,被認為是為了避免經濟陷入深度衰退,進而威脅到執政的穩定性。

然而,也有分析認為,對上海的持續關注和對「排頭兵」、「先行者」的期許,是習近平一以貫之的要求。自十八大以來,習近平多次到訪上海,每一次都在重要的時間節點,對上海的發展作出重要部署,包括推進「五個中心」建設和強化「四大功能」。這顯示出上海在國家發展大局中的特殊地位和承擔的重要使命。即使在經濟承壓時期,中央仍寄望上海能在改革開放和創新發展方面發揮引領作用。

長三角一體化的國家戰略

除了在上海市內的考察,習近平還在上海主持召開了深入推進長三角一體化發展座談會。這再次強調了長三角區域協同發展作為國家戰略的重要性。長三角地區是中國經濟最具活力的區域之一,其一體化發展不僅能帶動整個長江經濟帶和華東地區發展,形成高質量發展的區域集群,也是中國參與全球競爭的重要支撐。在當前強調構建「雙循環」新發展格局的背景下,促進區域協調發展、暢通國內經濟循環顯得尤為重要。此次座談會的召開,顯示中央正在加速推進這一戰略,希望通過區域協同,激發更大發展潛力。

結語:潮頭的風向與前路

習近平總書記的上海之行,在複雜的國內外環境下,承載著多重意義。它既是對上海作為中國經濟中心和改革開放前沿地位的肯定與期許,也是在經濟下行壓力下,向外界釋放穩定預期、提振信心的重要訊號。考察金融、科技和民生等領域,則勾勒出當前國家層面關注的核心問題和未來發展方向:防範金融風險、強化科技創新、保障和改善民生。

儘管有評論認為這是面對經濟困境的權宜之計,但官媒的持續宣傳和對上海未來使命的強調,至少在姿態上表明了中央希望藉由上海的「排頭兵」作用,探索更高水平的改革開放新路徑。此次視察及其後發布的相關政策(如推進上海自貿區高水平制度型開放的總體方案),預示著上海乃至整個長三角地區在國家戰略中的地位將更加突出,也將繼續在金融開放、科技創新和區域協同等方面承擔更重要的「試驗田」角色。然而,這些政策能否有效對沖經濟下行壓力、重建外資和民企信心,並推動中國經濟實現高質量發展,仍將是未來一段時間內需要持續觀察和評估的關鍵。上海潮頭的風向,不僅影響著這座城市的航程,更在一定程度上折射出中國經濟巨輪的前行軌跡。