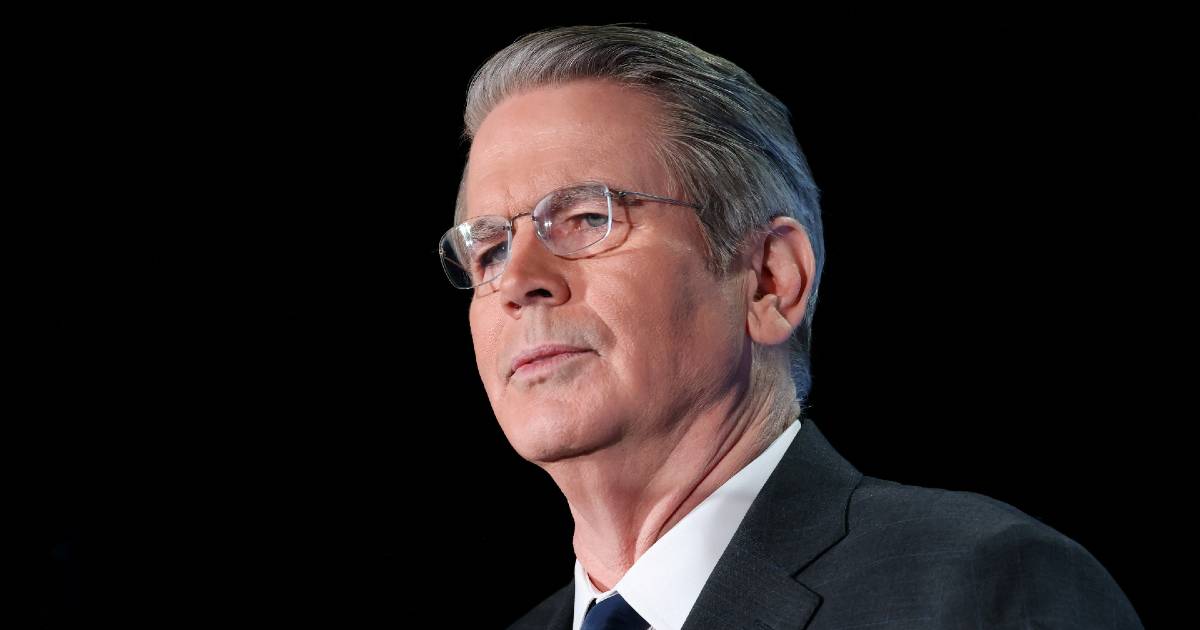

在全球經濟變幻莫測的當下,貿易關係的任何風吹草動都足以牽動無數神經。當一位主要經濟體的核心人物對外釋放樂觀信號時,即便只言片語,也能在市場中激起漣漪。美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)近期關於「某些貿易磋商推進得不錯」的表態,正是這樣一顆投入湖面的石子,引發了廣泛關注與解讀。

這不只是一句簡單的官方說法,更是在複雜多變的國際貿易格局中,美國官方難得釋出的相對積極的訊號。理解這句話背後的深意,需要我們撥開層層迷霧,探究美國當前的貿易策略、全球夥伴關係的演變,以及這些談判可能對未來經濟走向產生的影響。

迷霧中的光點:財長表態的意義

在全球主要經濟體之間關稅壁壘此起彼落,貿易摩擦持續不斷的背景下,美國財政部長貝森特提出的「某些貿易磋商推進得不錯」無疑為市場帶來了一絲暖意。特別是他提到,進展較為順利的是「與亞洲的貿易磋商」。 這句話雖然沒有點明具體的國家或協議,但其指向性明確,讓外界開始猜測美國在亞洲區域的貿易策略可能正在迎來新的階段。

貝森特的這番話是在出席國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行春季年會期間發表的,這也增加了其發言的權重和國際影響力。在這樣的多邊場合發聲,往往代表著經過深思熟慮的政策信號,而非一時的隨意評論。

細探進展:哪些磋商可能在列?

儘管財長的表態並未詳述,但從近期的一些信息中,我們可以拼湊出可能的圖景。美國與亞洲經濟體,尤其是印太地區的貿易關係正經歷重塑。例如,有報導指出,美國與印度近期啟動了涵蓋19項領域的雙邊貿易談判,內容敏感且廣泛,目標是在今年秋季前敲定首階段協議。 美方特別關注其農產品在印度市場的准入問題,這對歷來保護國內農業的印度構成挑戰。 美國財政部長貝森特也曾表示,美印雙方已「非常接近達成協議」。 此外,美方也正在加速與日本、南韓等印太夥伴國洽談貿易合作。

這些雙邊或多邊的區域性談判,或許正是財長口中「與亞洲的貿易磋商推進得不錯」的具體體現。這些談判不僅限於傳統的貨物關稅,更深入到電子商務、資料儲存、關鍵礦產等新興及戰略性領域,反映出美國貿易談判議程的擴大化和戰略化。

然而,與中國的貿易談判情況則顯得更為複雜和不明朗。儘管白宮發言人曾表示,與中國就潛在關稅協議的進展順利,總統川普正為潛在協議「做好準備」,美國財長貝森特也曾公開承認中美之間的關稅戰不可持續,預料緊張局勢將在「非常短時間內」緩和,認為兩國有機會達成「重大協議」,並且相信北京當局很清楚目前的高關稅無法持續,必定要有所妥協,最終會「找到出路與中國達成關稅協議」。

然而,中國商務部新聞發言人何亞東卻明確表示,中美之間未進行任何經貿談判,任何關於談判進展的說法都是捕風捉影,沒有事實依據。 美國財長貝森特本人也曾表示,他在IMF會議期間見過中方代表,但互動內容是金融穩定、全球早期預警等「傳統的東西」,沒有直接談關稅。 這種「羅生門」式的各說各話,使得中美貿易談判的實際進展蒙上了一層陰影。儘管美方官員強調與中方「每天」都在溝通對話,甚至聲稱「非常接近達成」與其他國家的貿易協定,但缺乏中方的公開證實,這些說法仍需審慎看待。

言辭的藝術與現實的考量

財長選擇在國際場合發表這樣的評論,背後可能有著多重考量。首先,在全球經濟增長面臨壓力之際,積極的貿易談判進展可以提振市場信心,穩定預期。 其次,在美國國內政治環境下,尤其是在新的關稅政策引起部分產業和消費者擔憂時,展示政府在通過談判解決貿易問題上的努力,有助於爭取國內支持。 此外,強調與亞洲夥伴的良好進展,也契合美國在印太地區構建經濟和安全聯盟的更廣泛戰略。

然而,我們不能忽視貿易談判本身的艱巨性。即使是所謂「推進得不錯」的磋商,也可能在關鍵細節上遭遇瓶頸。涉及不同國家的經濟利益、監管差異、產業保護等問題,往往需要漫長而艱難的討價還價。財長的表態更多的是一種姿態和信號釋放,距離實際協議的簽署和落地,可能還有不短的距離。

前路的挑戰與機遇

展望未來,美國的貿易策略將繼續在全球經濟舞台上扮演關鍵角色。財長關於「某些貿易磋商推進得不錯」的說法,提示我們需要密切關注美國與其貿易夥伴,特別是亞洲經濟體之間的互動。這些談判的成功與否,不僅關係到雙邊貿易額的變化,更可能影響全球供應鏈的重塑、新興技術的發展規則以及多邊貿易體制的走向。

與此同時,中美之間複雜的貿易關係依然是懸在全球經濟頭上的達摩克利斯之劍。儘管美方單方面釋放出一些緩和的信號,但缺乏中方的積極回應和具體行動,關稅僵局和結構性矛盾仍難以根本解決。 未來中美貿易關係的發展,將在很大程度上決定國際貿易格局的穩定性。

總體而言,美國財長的表態像是在濃霧中點亮了一盞燈,讓我們看到了某些方向上貿易關係改善的可能。然而,這盞燈的光芒是否能穿透所有的迷霧,驅散籠罩在全球貿易上空的陰霾,最終仍取決於各方在談判桌上展現的智慧、彈性和政治意願。全球經濟的復甦和繁榮,有賴於開放、公平和可預期的國際貿易環境,這需要所有主要經濟體的共同努力。