緬甸於3月28日發生規模7.7(最初報告為8.2)的強震,震中位於曼德勒地區,造成嚴重災情。截至目前為止,死亡人數已超過1700人,且預計還會持續上升。這場地震不僅在緬甸造成了巨大的破壞,也波及到鄰近的泰國,甚至在泰國首都曼谷的高樓大廈中也出現了裂痕。災情慘重,許多民眾無家可歸,在街頭避難,撐起陽傘以遮陽。國際社會紛紛伸出援手,但緬甸方面最初對外國搜救隊的援助表示婉拒,後續台灣的搜救隊也已解除待命。

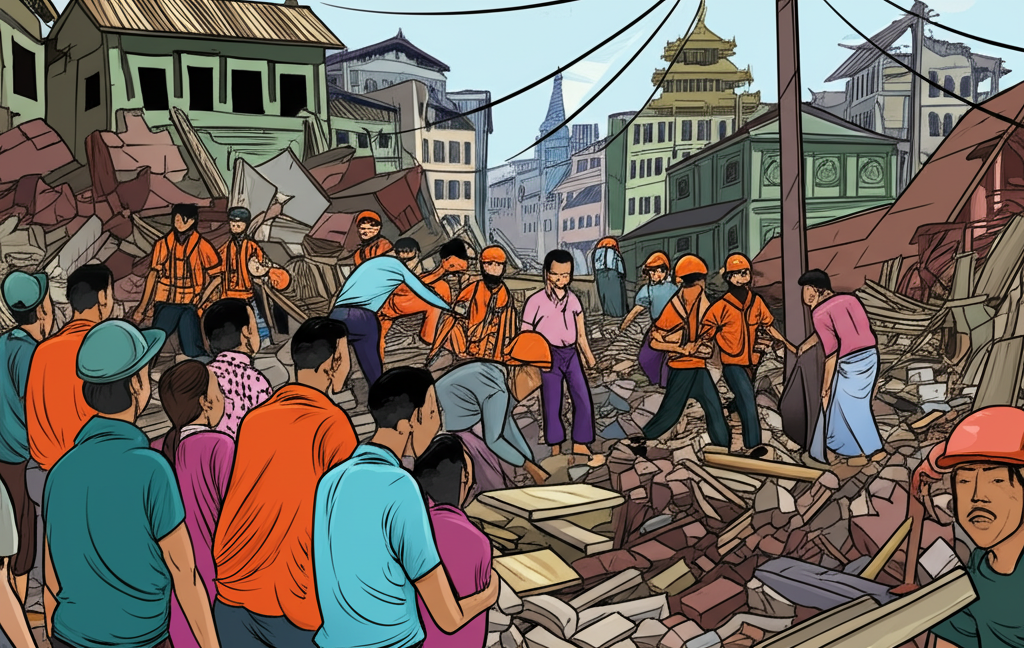

這場強震的發生,再次凸顯了東南亞地區地震帶的脆弱性。緬甸位於環太平洋地震帶和歐亞板塊的交界處,地質構造複雜,地震頻發。此次地震的規模較大,震源深度較淺,因此造成的破壞也更加嚴重。瓦城(曼德勒)作為緬甸第二大城市,受災情況尤為慘重,許多建築物倒塌,基礎設施遭到破壞,醫療資源也嚴重不足。從衛星照片中可以看到,瓦城街景一片狼藉,搜救現場仍在緊張進行中。

除了直接的生命和財產損失外,這場地震還可能引發其他次生災害。例如,地震可能導致山體滑坡、泥石流等,進一步威脅到受災地區的民眾安全。此外,地震還可能破壞水利設施,造成飲用水短缺和疾病蔓延的風險。因此,災後重建工作不僅需要修復受損的建築物和基礎設施,還需要加強對次生災害的預防和應對。

值得注意的是,緬甸的政治局勢也對此次災後救援工作造成了一定的影響。自2021年軍事政變以來,緬甸的政治和社會環境一直處於動盪之中。軍政府對外國援助的態度謹慎,甚至一度婉拒國際搜救隊的幫助,這使得災區的救援工作進度緩慢。此外,緬甸國內的衝突和人道主義危機也加劇了災情,使得救援工作更加困難。

與緬甸的災情相比,泰國雖然受到地震波及,但損失相對較小。然而,曼谷的高樓大廈出現裂痕,也引起了當地民眾的擔憂。泰國政府已加強對建築物安全性的檢查,並呼籲民眾保持警惕。這也提醒我們,即使在地震影響較小的地區,也需要加強對建築物抗震性能的評估和加固,以降低地震風險。

近年來,全球範圍內自然災害頻發,這與氣候變化和環境惡化密切相關。緬甸強震的發生,再次敲響了警鐘,提醒我們必須加強對自然災害的預防和應對能力。這不僅需要加強科學研究,提高地震預報的準確性,還需要加強國際合作,共同應對全球性的自然災害挑戰。

展望未來,緬甸的災後重建工作將面臨諸多挑戰。除了資金和技術的缺乏外,政治局勢的不穩定也將對重建工作造成阻礙。國際社會應繼續向緬甸提供人道主義援助,並積極推動緬甸的政治和社會穩定,為災後重建創造有利條件。同時,緬甸政府也應加強對建築物抗震性能的監管,提高民眾的防災意識,以降低未來地震造成的損失。這場地震不僅是一場自然災害,也是對人類社會的一次嚴峻考驗。我們需要從中吸取教訓,共同努力,構建一個更加安全和可持續的未來。