引言

近日,緬甸發生了一場強烈的7.9級地震,震中位於該國北部,造成了一定的影響。緬甸這一自然災害不僅引起了當地媒體的廣泛關注,也讓其他國家的民眾對於自然災害的影響有了警惕。此外,本周在香港發生的一件小事——一名女子在麵包店外掉落銀包,隨後被一名陌生婦女撿走未歸還,亦引發了社會的熱烈討論。在這背後,不僅僅是一起普通的撿遺事件,還幾乎映射出人性、社會倫理以及城市生活的多樣面貌。

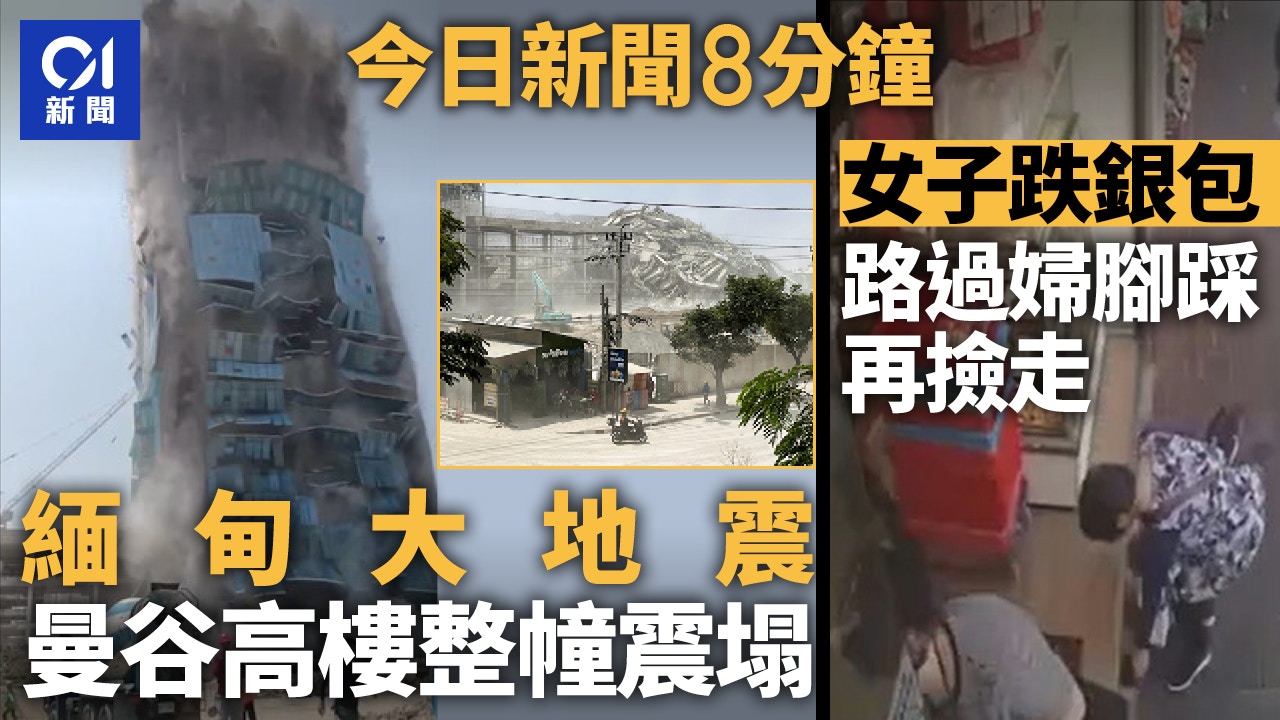

緬甸地震的背景和影響

地震的基本情況

根據報道,這場7.9級地震的震中位於緬甸北部,當地人民的生活受到了一定程度的影響。這次地震導致了一些地區的基礎設施損壞,並造成了部分居民的撤離。無論是地震的瞬間衝擊,還是後續的余震,都讓人們心驚膽顫。儘管相關部門啟動了應急預案,但對於許多居民來說,這一切都遠遠超出他們的預期。

社會和經濟的影響

地震對於當地經濟的影響尤為深遠。首先,基礎設施的破壞會直接影響到交通、物流和商業運作;其次,居民在地震後會有一定的恐慌心理,影響到他們的日常生活和消費行為。此外,長期的地震災害對於整體投資環境也可能帶來負面影響。若這一情況得不到及時的處理,可能會形成長期的負面循環。

救援措施的必要性

面對地震災害,及時有效的救援措施是必不可少的。這不僅涉及醫療救助和物資運送,也包括心理疏導以及對災後重建的規劃。隨著社交媒體的發展,信息的傳播速度大大加快,讓救援工作能更加及時地響應民眾的需求,這在一定程度上減少了社會的恐慌。

香港撿遺事件的啟示

小事背後的人性考驗

這名女子在麵包店外遭遇的事件,表面上看起來只是一次普通的撿遺事件,實則是對於人性的考驗。在這樣一個社會中,我們總會遇到一些讓人感到失望的情況,比如「陌生婦疑拾遺不報」,這折射出社會中的信任危機。人與人之間的信任是社會運行的重要基石,一旦這一基石受到侵蝕,整個社會的運行也會受到影響。

媒體的角色

媒體在此次事件中發揮了重要的作用。女子在社交網絡上發帖求助,引起了不少人的關注。透過閉路電視片段,真相逐漸浮現。媒體的即時報道不僅幫助了案件的調查,也讓更多人去思考倫理道德的議題。這一事件讓我們反思,在日常生活中,我們作為社會的一員,我們的行為如何影響他人,甚至是整體社會的風氣。

社會反應的多元性

隨著事件的發酵,網絡上出現了不同的聲音。有人對於女子的遭遇表示同情,有人則對於未歸還銀包的行為表示譴責,也有一些人則認為這不過是生活中小插曲。然而,無論如何,這一事件引發的討論讓我們看到社會對於道德界限的模糊以及人們在面對利益時的選擇。

結尾

反思與前行

回顧這兩起事件,我們不妨思考,無論是面對自然災害,還是日常生活中的小插曲,作為個體的我們應該如何在這樣的情況下作出正確的選擇。社會的每一個角落都在提醒我們,正直與信任建立的是何等艱難,但卻是何等必要。希望在未來,我們能夠建立起更為健全的社會道德觀,以此來抵禦生活中頻繁出現的道德挑戰。

重視社會責任

無論是對地震的應對,還是對日常生活中的小事,我們都有責任去關注和改變。重視社會責任是我們每個人的任務。生活的每一個小細節都在構建社會的整體面貌,我們每個人都應積極參與進來,使社會變得更加美好。